最新AI情報満載!毎日無料朝LIVE実施中!

AI活用の最前線を学び、共に成長するコミュニティ「GPTs研究会」はこちらからご参加ください!

目次

- 🌅 はじめに — 私のこととこの考え方について

- 📖 共感ストーリー×AIとは何か?共感を呼ぶ「本音」の力

- 📸 朝のあいさつとライブ開始(00:18)

- 📚 元アナウンサーとしての経験とストーリースクール(02:02)

- 📢 書籍リリースが拓く信頼とビジネスチャンス(03:56〜04:01)

- 🤖 AIは「黒子」だが「拡張装置」でもある:あなたの声を最大化するパートナー

- 🧩 AIとストーリーはパズルのよう(10:01)

- 🎙️ On-Sense Media とVoicyプロジェクト:音声の力が変えるコミュニケーション(18:26)

- 🎧 書籍のポッドキャスト化とKindleトラブルから学ぶ危機管理(32:21)

- 🧭 コンテンツを「フォーマット分解」して回す戦略:AIによる効率的なコンテンツ再構築

- ✍️ 「Context is King」時代のコンテンツ設計:AIを使いこなす鍵(34:00)

- 💡 実践ワークフロー(私がやっている手順):AIを活用した効率的なコンテンツ制作

- 🛠️ 使うべきツールとテンプレ(具体例):AI時代のコンテンツ制作ツールガイド

- 📸 ライブのリズムと継続性:信頼を築く習慣の力(22:32)

- 📈 マーケティングとマネタイズ設計:AIコンテンツで価値を収益に変える

- 🔁 コンテンツ改善ループの具体例:PDCAサイクルでコンテンツを磨き上げる

- 📸 コミュニティ作りとゲスト招致:共創で広がる可能性(30:10)

- 🧾 ライブの締めと未来へのメッセージ:行動を促す希望(38:11)

- 🔎 よくある誤解とその修正(忖度ゼロで行く):AI活用の真実

- 📋 私が提供できること(サービス・支援の形):具体的なAI共創支援

- 🔁 まとめ:小さな行動の連続が大きな世界を作る

- ❓ よくある質問(FAQ):AI共創コンテンツ制作の疑問を解決

- 📣 最後に一言(行動提案)

🌅 はじめに — 私のこととこの考え方について

おはようございます、「3方よしAI共創コンサルタント」の田中啓之(ひろくん)です。45歳、家族を最優先に考え、AIとの共創を軸に「分身AIで社長無人化計画」を推進している主夫社長です。今日は、私が日々ライブやプロジェクトで実践している「共感ストーリー×AI」の本質と、それを実際のビジネスやコンテンツ制作にどう落とし込むか、具体的な方法を丁寧に、実践的に解説しますね。

私自身、かつて134kgあった体重を50kg減量した経験があり、その過程や失敗談をコンテンツ化して書籍を出版したり、メディアで紹介されたりしました。事業面では、住宅設備ECでの成功と挫折を経て、現在はAI共創を通じて複数の会社を動かしています。ここで最も伝えたいのは、単なるテクニックではなく、「あなたの唯一無二の物語(ストーリー)」をAIとどのように組み合わせ、世の中に impactful に届けていくか、ということです。

📖 共感ストーリー×AIとは何か?共感を呼ぶ「本音」の力

「共感ストーリー×AI」とは、単にAIが文章を作成するだけではありません。それは、あなたの「本音(ホンネ)」と「経験」を核に据え、AIの力を借りてそのメッセージをより届けやすく、より伝わりやすくする共創プロセスを指します。まるで、あなたが最高の料理人として素材(本音と経験)を準備し、AIがそれを最も魅力的な形で調理・盛り付けするようなものです。

この考え方のポイントは以下の通りです。

- 本音(Honne)を中心に据える:あなたの真摯な経験、成功だけでなく失敗や葛藤を隠さず表現することで、聞く人・読む人の心に深く響き、強い共感が生まれます。

- AIは編集と増幅役:AIは、あなたのストーリーを読みやすい文章に整えたり、ブログ、短尺動画、スライド、ポッドキャストといった多様なフォーマットへと変換する役割を担います。これにより、一つのストーリーが多角的に広がるのです。

- 文脈(Context)が王様:AIに与える文脈情報(背景、目的、ターゲット層など)が詳細であればあるほど、AIが生成するアウトプットの質は飛躍的に向上します。AIは賢いですが、的確な指示(Context)がなければその真価は発揮されません。

- 反復による磨き上げ:一度コンテンツを公開したら終わりではありません。ライブでの視聴者コメントやフィードバック、分析データを基にAIと人間が協力して内容をブラッシュアップしていく「改善ループ」が、コンテンツを成長させ、読者との関係を深めます。

つまり、「人間の持つ唯一無二のストーリー」と「AIの持つ高度な処理能力」を掛け合わせることで、受け手の心を動かし、信頼を構築し、最終的にビジネスの拡大やコミュニティの活性化へと繋げることがこの戦略のゴールです。

📸 朝のあいさつとライブ開始(00:18)

ライブ配信のスタートは、毎回、視聴者やコミュニティとの絆を深める大切な瞬間です。朝の軽い挨拶から始めることで、親近感が生まれ、視聴者はあなたの日常の一部としてライブを受け入れやすくなります。ライブは「定期的に発信する」ことで、視聴者の期待値が高まり、それが信頼へと変わっていきます。朝6:30からの習慣は、私自身の準備を整えるだけでなく、継続的なファン層を築く上で非常に効果的です。私の場合、毎週火曜日に「共感ストーリー×AI」をテーマにした回を設けており、この習慣化の力がコミュニティの成長に大きく貢献しています。

参考リンク: YouTube(00:18〜)

📚 元アナウンサーとしての経験とストーリースクール(02:02)

私は元アナウンサーとしての経験を活かし、「ストーリー発表」の型を確立しています。発声、話し方、そして何よりメッセージの構成方法は、アナウンサーとしての訓練から多くを学びました。「ストーリーの90%は体験と感情」と言われるように、それをいかに言葉として紡ぎ、聴き手の心に届けるかがスキルとなります。まるで料理で言えば、ただ食材を並べるのではなく、どのような順序で、どのような味付けで提供するかを考えるようなものです。

ストーリースクールで特に重視している要点は以下の通りです。

- 起承転結よりも「感情の波」を意識する:人の心はロジックだけでなく感情で動きます。ストーリーの中で聴き手の感情を揺さぶるポイントを意識します。

- 小さな失敗や習慣を共有することで共感が生まれる:完璧な成功談よりも、等身大の失敗や日々の習慣を共有する方が、人は親近感を覚え、共感しやすくなります。

- リスナーに「次」を期待させる終わらせ方:単に話を終えるのではなく、次に何が起こるのか、何を学べるのかといった期待感を残すことで、リピーターに繋がります。

私が指導する際は、「どういう状況で、どんな感情を抱き、そこから何を学んだか」をセットで表現するよう徹底しています。この要素が欠けると、共感が薄れてしまうからです。

参考リンク: YouTube(02:02〜)

📢 書籍リリースが拓く信頼とビジネスチャンス(03:56〜04:01)

書籍のリリースは、単なる告知以上の意味を持ちます。それは、あなたの経験やノウハウが体系化され、外部によって認められた「信頼の証明」となるからです。出版は、その人の専門性や「本気度」をクライアントや読者に示す最短ルートと言えるでしょう。私の場合も、書籍リリースを通じて多くの読者やクライアントに自身の取り組みを伝えられ、結果として新たな仕事の受注にも繋がりました。

書籍プロモーションで特に重要となるポイントは以下の通りです。

- 発売日前後にライブ配信やSNSと連動させ、露出を最大化する。

- 書籍の内容を要約したコンテンツを、スライド、音声、短尺動画など複数のフォーマットで展開する。

- 読者からの感想やレビューを積極的に収集し、今後のコンテンツ改善や次作の企画に活かす。

参考リンク: YouTube(03:56〜)

🤖 AIは「黒子」だが「拡張装置」でもある:あなたの声を最大化するパートナー

「AIに魂を宿す」と聞くと少し抽象的に感じるかもしれませんが、要はAIをあなたの経験や感情を「代弁する道具」ではなく、「あなたの声を拡張して、より遠くまで届ける装置」として活用することが重要だという意味です。AIは、あなたの物語をより多くの人に、より適切な形で届けるための強力な「黒子」であり、同時にあなたの表現力を何倍にも引き上げる「拡張装置」なのです。

具体的には、以下の点を意識しましょう。

- プロンプト設計:AIに「誰に」「何を」「どのように」伝えたいかを、まず明確に定義します。これが、AIが出力する内容の質を決定する「文脈(Context)」の核となります。まるでカーナビに行き先と経由地を正確に入力するようなものです。

- テンプレート化:ブログ記事、動画台本、ショート動画のキャプチャ、ポッドキャストのスクリプトなど、各コンテンツフォーマットに合わせたテンプレートを作成します。AIは、このテンプレートに沿って安定した品質の出力を生成するのが得意です。

- 人間の最終チェックと「本音」の注入:AIが生成したものは、必ず人間であるあなたが確認し、そこに自身の「本音」や「感情」といった人間ならではの要素を注入する工程を設けます。この工程を省くと、魂の込められていない、響かないコンテンツになってしまいます。

つまり、AIは「あなたの分身」を作るための素材生成エンジンであり、その最終的な吟味と決定、そして人間らしい温かみを加えるのは、あなた自身の役割です。この点を忘れると、ただの「スピーチジェネレーター」として終わってしまうでしょう。

🧩 AIとストーリーはパズルのよう(10:01)

このセクションでは、「AIとストーリーは、デコボコが合さって一つの絵を完成させるパズルのようだ」と話しています。人間の生の体験や感情がパズルのユニークなピースであり、AIはそのピースを美しく磨き上げ、最適な位置に配置する役割を担います。どちらか片方だけでは、完全な魅力的な絵は完成しません。両方が組み合わさって初めて、心に響くコンテンツが生まれるのです。

実際のワークフローでは、以下の流れで進めます。

- 人の生の言葉を収集する:日々のインプットとして、ライブでの発言、ボイスメモ、手書きのメモなどから、あなた自身の生の言葉を収集します。

- AIで下書きを作成する:収集した生の言葉やアイデアを基に、AIにコンテンツの下書きを複数パターン生成させます。これにより、多角的な視点や表現の幅が広がります。

- 人が感情やニュアンスを乗せて最終調整する:AIが作った下書きに、人間であるあなたが自身の感情、細やかなニュアンス、そして「あなたらしさ」を加えて最終的にコンテンツを完成させます。

参考リンク: YouTube(10:01〜)

🎙️ On-Sense Media とVoicyプロジェクト:音声の力が変えるコミュニケーション(18:26)

音声コンテンツの重要性は今後ますます高まります。私が取り組んでいるOn-Sense MediaやVoicy系のプロジェクトは、「声そのものがブランドになる」という考え方に基づいています。音声はテキストに比べて感情が伝わりやすく、聴き手との間に深い共感を生み出す力があります。人々が「ながら聴き」をするライフスタイルが定着していることもあり、音声メディアは非常に有効なコミュニケーション手段です。

日本の音声コンテンツ市場は、7500億円規模のブルーオーシャンとも言われ、スマートスピーカーやワイヤレスイヤホンの普及、そしてIoTの進化により、市場は右肩上がりの成長を続けています(Voicy Journal)。

Voicy系の取り組みで重要なポイントは以下の通りです。

- 声のブランディング:声のトーン、話す間(ま)、個性的なクセなどを活かし、あなた独自の「声のブランド」を確立します。

- コンテンツの多角的な再利用:音声で発信した内容を文字起こしし、それをブログ記事、ショート動画の台本へと展開するなど、一つのコンテンツから複数のフォーマットを生成します。

- マンスリーでのオーディション運用:定期的に新しい才能を発掘し、コミュニティを活性化させる仕組みを構築します。

私はAIを使って台本の下書きを作成しますが、最終的には必ず「生の声」でメッセージを届ける場を設けています。それが、聴き手との間に真の信頼関係を築く鍵だと考えています。

参考リンク: YouTube(18:26〜)

🎙️ あなたの声を、もっと遠くへ届けませんか?

Voicy出演で、あなたの魅力とストーリーを直接、リスナーの心に届けましょう!

声の力で共感を呼び、新たなファンと繋がるチャンスです。

🎧 書籍のポッドキャスト化とKindleトラブルから学ぶ危機管理(32:21)

書籍をポッドキャスト化する戦略は、コンテンツの最高の再利用戦略の一つです。私は自身の著書を読み上げてポッドキャストとして配信を試みましたが、Kindleや配信プラットフォーム側のトラブルで一時的にうまくいかない時期もありました。このような予期せぬトラブルに直面した際に大切なのは、「次の手を打つ柔軟性」と、聴き手や読者に対する「丁寧で透明性のある説明」です。まるで料理中にアクシデントがあっても、別の調理法を試したり、状況を共有したりするようなものです。

トラブル対応のコツは以下の通りです。

- 早めの原因切り分け:問題がファイル形式、メタデータ、または配信プラットフォーム側のいずれにあるのかを迅速に特定します。

- 代替配信チャネルの準備:RSSフィード、YouTube、直接ダウンロードなど、一時的に利用できる別の配信方法を確保します。

- フォロワーへの進捗可視化:トラブルの状況や対応策を定期的に報告することで、聴き手との信頼関係を維持します。

参考リンク: YouTube(32:21〜)

🧭 コンテンツを「フォーマット分解」して回す戦略:AIによる効率的なコンテンツ再構築

AIを活用する際に陥りがちな誤解の一つに、「一つの素晴らしいコンテンツがあれば、すべてが解決する」というものがあります。しかし、実際には、質の高いオリジナル素材を、ターゲット層やプラットフォームに合わせて複数のフォーマットに分解し、効果的な配信計画を立てることが極めて重要です。

例えば、一つの核心となるストーリーを以下のように分解して展開できます。

- ロングフォーム記事(ブログ):物語の全体像や詳細な背景、分析などを網羅し、深く読ませるコンテンツとして提供します。

- ポッドキャスト(音声):書き言葉では伝わりにくい感情や熱量を、声のトーンや間で表現し、ながら聴きで楽しめるコンテンツにします。

- ショート動画(SNS):特に訴求したいポイントやキャッチーな部分を15秒〜60秒程度の短尺動画として抽出し、SNSでの拡散を狙います。

- スライド(プレゼン/セミナー):図解やグラフ、データなどを豊富に用いて、視覚的に分かりやすく、説得力のあるプレゼンテーション資料として活用します。

このプロセスにおいて、AIはそれぞれのフォーマットの「型」に合わせて効率的に出力を生成する役割を果たします。そして、人間はそのAIの出力を「あなたの声」が宿るコンテンツへと最後のブラッシュアップを行うのです。これにより、労力を大幅に削減しつつ、多角的にコンテンツを届けることが可能になります。

✍️ 「Context is King」時代のコンテンツ設計:AIを使いこなす鍵(34:00)

最近のAI業界で頻繁に聞かれるのが「Context is King」という言葉です。これは、AIに与える「文脈情報(Context)」が、AIの出力品質を決定する上で圧倒的に重要であるということを意味します。単なる命令文(プロンプト)だけではなく、その背景、目的、想定する読者、そして使用するメディアの特性までをAIに伝えることが求められます。これは、AIをより賢く、より的確なアシスタントとして機能させるための「コンテキストエンジニアリング」という考え方にも通じます(GIGAZINE)。

プロンプト設計、特にContextを意識した設計のためのチェックリストは以下の通りです。

- 想定読者:読者の年齢層、職業、抱えている悩み、興味関心などを具体的に設定します。

- 目的:このコンテンツで読者に何をしてもらいたいのか(教育、共感、商品の販売、信頼構築など)を明確にします。

- フォーマット:ブログ記事、動画スクリプト、音声コンテンツ、プレゼンスライドなど、出力したいコンテンツ形式を指定します。

- トーン&マナー:フレンドリー、専門的、熱量高め、落ち着いた雰囲気など、コンテンツ全体の口調や雰囲気を指示します。

- 過去の会話履歴(状態・履歴):これまでの会話内容をAIが参照できるようにすることで、より一貫性のある、質の高い応答が期待できます。

これらの要素をしっかりと設計してからAIに指示を出すことで、出力の精度は格段に向上します。AIは与えられた情報を基に学習し、推論するため、良質なContextこそがAIを最大限に活用する鍵となるのです。

参考リンク: YouTube(34:00〜)

💡 実践ワークフロー(私がやっている手順):AIを活用した効率的なコンテンツ制作

私の実践しているワークフローは、非常にシンプルで再現性が高いように設計されています。チームや個人で容易に真似できるよう、具体的なステップでご紹介します。

- 日々のインプットを記録する:アイデア、気づき、経験などをボイスメモ、メモ帳、ライブ配信のログなどでこまめに記録します。これはコンテンツの「種」となります。

- 週に1回、「核となるストーリー」を選ぶ:記録したインプットの中から、特に伝えたい、共感を呼ぶであろう一つのストーリーを選び出します。

- 選んだストーリーに対しAIで下書きを複数生成する:選んだストーリーを基に、AIに異なるトーンや視点で複数の下書きを作成させます(例:カジュアル、専門的、熱量高めなど3パターン)。

- 人間が最終編集を行う:AIが生成した下書きに、あなた自身の感情、本音、そして人間的な温かみを加えることで、コンテンツに魂を吹き込みます。

- フォーマット分解して各チャネルに配信する:完成したコンテンツを、ブログ、音声(ポッドキャストなど)、短尺動画、スライドといった最適なフォーマットに変換し、それぞれの配信チャネルで公開します。

- コメントや反応を収集し、次の改善に活かす:公開後、視聴者や読者からのコメント、いいね、シェア数などの反応を収集し、次回のコンテンツ制作や改善に役立てます。

このルーティンを継続的に回すことで、コンテンツ制作は個人の努力だけに依存するのではなく、仕組みとして回り始めます。特に「分身AI」は、このプロセスにおいて大幅な効率化を果たす重要な役割を担います。

🛠️ 使うべきツールとテンプレ(具体例):AI時代のコンテンツ制作ツールガイド

ツール選びの鉄則は「目的別に使い分ける」ことです。私が普段活用しているツールとテンプレの組み合わせをご紹介しますね。

- 音声収集:スマートフォンの録音アプリ、Zoomなどのオンライン会議ツールの録音機能、ボイスメモアプリ。

- 下書き生成:ChatGPTなどのGPT系AI(プロンプトに厚いContextを入れることで高品質な出力を目指します)。

- 文字起こし:自動文字起こしツール(ある程度の精度が出ますが、最終的には人間が修正・校正します)。

- 編集支援:GoogleドキュメントやNotionなどの共同編集ツール、簡易的なリライト支援AIツールに加え、最終的には人による校正が不可欠です。

- 公開チャネル:自身のブログ(WordPressなど)、YouTube、Voicy、各種ポッドキャスト配信サービス。

テンプレ例(ブログ記事用プロンプトの骨子):

- ターゲット読者:例:30代〜40代のビジネスパーソン、マーケティング担当者、AI初心者、日々の業務効率化に悩んでいる。

- 目的:例:AI活用の具体的なメリットを理解させ、無料相談への誘導、またはAI共創コミュニティへの参加促進。

- 必須要素:例:筆者自身の失敗体験、そこから得た学び、読者が明日から実践できる具体的なステップ(3つ)。

- トーン:例:親しみやすく、かつ専門性も感じさせるが、高圧的ではない友人のようなトーン。

このような詳細なテンプレを事前に用意しておくことで、AIに対して毎回安定して高品質なアウトプットを期待できるようになります。これは、レシピがあることで誰でも美味しい料理を作れるようになるのと似ています。

📸 ライブのリズムと継続性:信頼を築く習慣の力(22:32)

ライブ配信において最も重要な要素の一つが継続性です。特に朝の時間帯に配信することで、視聴者の日常に溶け込み、ルーティンの一部となる「日常化」を促し、期待感を醸成できます。私も配信を始めた当初は、視聴者の反応が薄い日もありましたが、諦めずに続けることで、徐々に熱心なコミュニティが育っていきました。まるで毎朝のジョギングのように、続けることで体力(コミュニティの力)がついていくのです。

ライブ継続に効果的なコツは以下の通りです。

- 無理のないペースで始める:最初から毎日行うのではなく、週に1回から始め、慣れてきたら週2回、そして毎朝へと段階的にペースを上げていくのがおすすめです。

- 仲間をつくる:一人で抱え込まず、共創メンバーやゲストを招くことで、配信の負担を分散させつつ、コンテンツに多様な視点や魅力を加えることができます。

- アーカイブを積極的に活用する:ライブのアーカイブを、ブログ記事やショート動画など別のフォーマットに再利用することで、一度の配信でより多くの価値を生み出します。

参考リンク: YouTube(22:32〜)

📈 マーケティングとマネタイズ設計:AIコンテンツで価値を収益に変える

コンテンツ制作は、明確な目的がないと長続きしません。そのため、必ずマネタイズ(収益化)の設計をセットで考えるべきです。私が推奨する王道のモデルは、「無料で共感を集め、有料で深い価値を提供する」という段階的なアプローチです。これは、無料のお試し品で興味を引き、有料の本製品で顧客満足度を高めるマーケティング戦略と似ています。

主要なマネタイズパターンは以下の通りです。

- フロントエンド(認知・興味):無料のライブ配信、ブログ記事、ショート動画などで広く認知を獲得し、潜在顧客の興味を引きつけます。

- ミドルエンド(信頼・教育):オンライン講座、ワークショップ、限定コミュニティへの参加などを通じて、顧客との信頼関係を深め、より具体的な価値を提供します。

- バックエンド(収益化):個別コンサルティング、長期契約、特定のAIツールやテンプレートのライセンス提供などで、高単価のサービスを提供し、収益を最大化します。

AIを活用する際のマネタイズにおける留意点は以下の通りです。

- 高品質な個別化は有料コンテンツにマッチする:AIの強みであるパーソナライズされた情報やコンテンツは、個別コンサルティングなどの高付加価値な有料サービスと非常に相性が良いです。

- AIで作ったテンプレートだけの販売は薄利になりやすい:AIが容易に生成できる汎用的なテンプレートのみを販売する場合、価格競争に陥りやすく、大きな利益に繋がりにくい可能性があります。

- 分身AIのカスタマイズや運用サポートは高付加価値サービスになる:個々のニーズに合わせた分身AIの設計、カスタマイズ、および継続的な運用サポートは、専門性と手間がかかるため、高付加価値サービスとして提供できます。

🔁 コンテンツ改善ループの具体例:PDCAサイクルでコンテンツを磨き上げる

コンテンツの品質を継続的に向上させるためには、シンプルな「改善ループ」を回すことが不可欠です。これは、ビジネスにおけるPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)と同じ考え方で、以下の3つのフェーズを繰り返し実行するだけで簡単に実践できます。

- 配信(Do):作成したコンテンツ(ブログ記事やライブ配信など)を公開します。

- 収集(Check):公開したコンテンツに対する視聴者や読者からのコメント、視聴データ、シェア数などの反応をデータとして収集します。

- 改善(Act):収集したデータを基に、コンテンツの改善点(例:タイトル、構成、表現方法など)を特定し、AIも活用しながら複数パターンの改善案を作成。その中から最適なものを人が最終調整し、次回の配信に活かします。

このサイクルを週単位、月単位で回していくことで、コンテンツは常に磨かれ、読者の反応も着実に向上していきます。特に、いただいたコメントを拾い上げて次回のコンテンツのネタにするのは、コミュニティとの一体感を高める上で非常に効果的です。

📸 コミュニティ作りとゲスト招致:共創で広がる可能性(30:10)

一人で発信を続けるのではなく、積極的に人々を巻き込むことで、コミュニティはよりダイナミックに成長します。その流れはシンプルで、まずは顔が見える安心できる場(オンラインサロンやFacebookグループなど)を作ること。そして、外部からゲストを招き、参加者が「自分ごと化」できるようなテーマを用意することが重要です。Voicyやその他の音声プラットフォームは、この点で特に有効なツールとなります。

コミュニティを活性化させる実践ノウハウは以下の通りです。

- ゲストは最初は近い関係から招く:いきなり著名人に依頼するのではなく、まずは共創しやすい身近な仲間や知人からゲストとして招き、成功体験を積みます。

- 「パーソナルな質問」を必ず1つ入れて場を熱くする:専門的な話だけでなく、ゲストの個人的な経験や価値観に触れる質問を一つ入れることで、場の雰囲気が和み、人間的な魅力が引き出されます。

- ゲストのファンも巻き込んでコミュニティを広げる:ゲストに出演を告知してもらうことで、そのゲストのファン層にもアプローチでき、コミュニティの認知度を効果的に広げることができます。

参考リンク: YouTube(30:10〜)

🧾 ライブの締めと未来へのメッセージ:行動を促す希望(38:11)

ライブや記事の最後は、常に未来への希望で締めくくることを意識しています。「AIと共に、より良い未来を創っていこう」というポジティブなメッセージは、聴く人や読む人の心に残り、次への行動を促す力があります。私が常に大切にしているのは、技術の紹介だけでなく、その先にある「一歩踏み出す勇気」を伝えることです。

参考リンク: YouTube(38:11〜)

🔎 よくある誤解とその修正(忖度ゼロで行く):AI活用の真実

ここで忖度ゼロで正直にお伝えします。AI活用に関してよくある誤解と、私なりの答えをまとめました。

- 誤解:AIが全部やってくれる

修正:AIはあくまで強力な道具です。感情や本音を吹き込み、コンテンツに魂を宿すのは人間の役割です。AIは高速で質の高い下書きを作成しますが、最後の仕上げはあなたの仕事です。 - 誤解:フォーマットを増やせば勝てる

修正:量よりも質、そして文脈が重要です。ターゲットに合わないフォーマットで大量に発信しても響きません。むしろ、ターゲットに合ったフォーマットを厳選し、深く掘り下げたコンテンツを提供する方が反応は格段に良くなります。 - 誤解:AI導入で人が不要になる

修正:AI時代において、ストーリーテリングやコミュニティ形成といった人間ならではの優位性は、むしろその重要性を増します。AIにはできない関係構築こそが、これからの価値の源泉となります。

📋 私が提供できること(サービス・支援の形):具体的なAI共創支援

私が実際に提供している支援は以下の通りです。もしご興味があれば、お気軽にご相談ください。

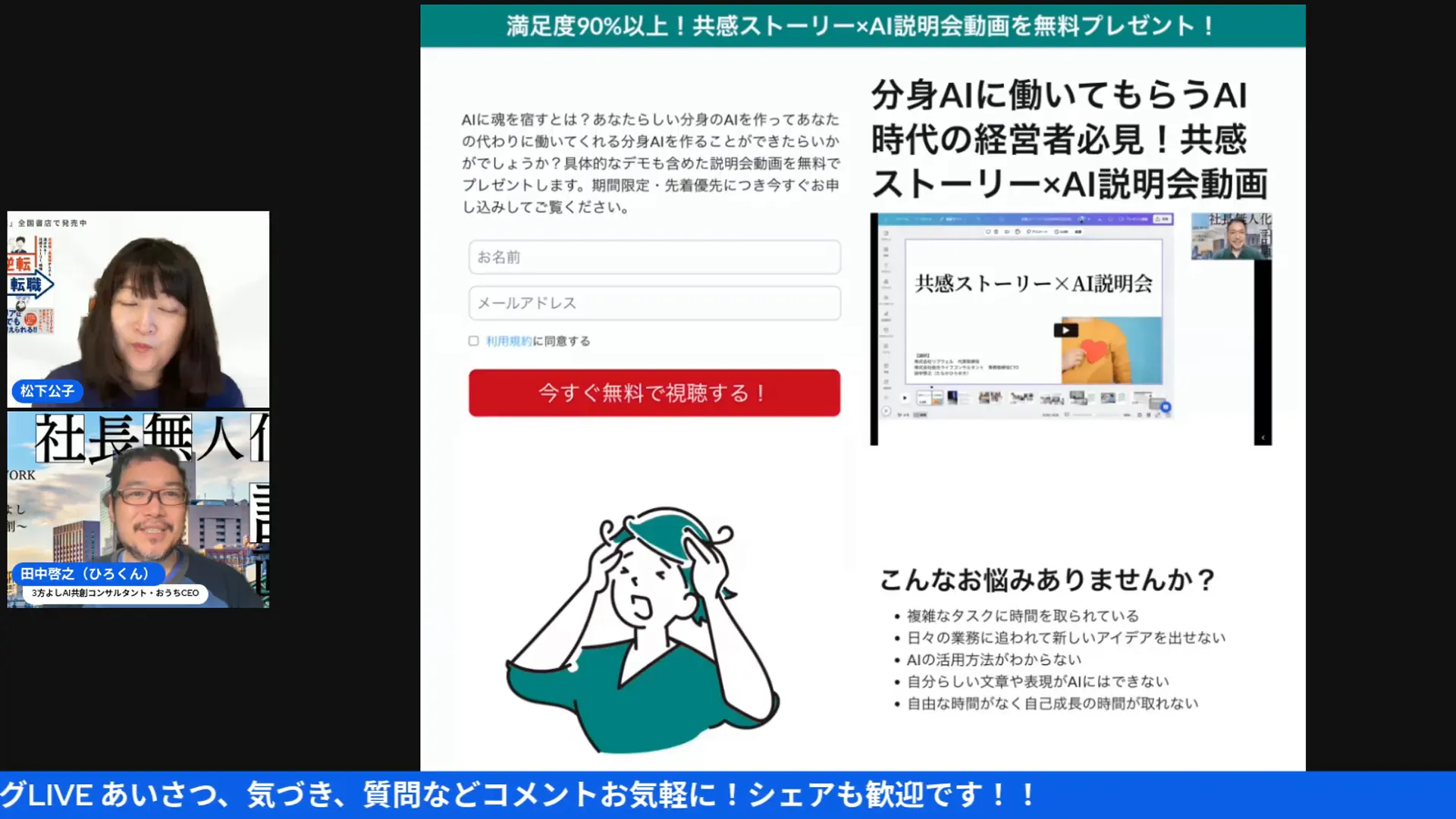

- 分身AI構築支援:あなたの声や思考、トーンを学習させた「分身AI」の設計から、日々の運用テンプレート作成までをサポートします。

- 共感ストーリーの発掘ワークショップ:1on1またはグループ形式で、あなたの経験の中から最も価値のある「共感ストーリー」を発掘し、言語化するお手伝いをします。

- コンテンツ分解と配信設計:一つのストーリーからブログ、音声、短尺動画へと展開する具体的な流れを設計し、コンテンツ制作の効率化を図ります。

- マネタイズ設計と導線設計:無料コンテンツから有料サービスへ、そしてリピート顧客へと繋がる、滑らかで効果的な導線を設計します。

これらはすべて、抽象論ではなく「実際に実行できる成果物」をお渡しすることを重視しています。あなたと共に、回せる仕組みを構築します。

🔁 まとめ:小さな行動の連続が大きな世界を作る

長い記事になりましたが、核心は非常にシンプルです。あなたの人生における成功、失敗、学びといった経験を隠さずに表現し、それをAIの力で磨き上げ、継続的に発信していく。そして、視聴者や読者の反応を見ながら改善を重ねていく。その地道な積み重ねが、やがてあなたの強力なブランドとなり、新たなビジネスやコミュニティへと繋がっていくのです。

最後に一言。AIを恐れるのではなく、あなたの「やりたいこと」を加速させる最高の相棒として、ぜひ一歩を踏み出してみてください。私もまだまだ走り続けます。一緒に共創できる日を楽しみにしています。

❓ よくある質問(FAQ):AI共創コンテンツ制作の疑問を解決

共感ストーリー×AIって最初に何を用意すればいいですか?

まずは「あなたが実際に経験した出来事」を3つ、箇条書きでメモしてみてください。できれば、その時の感情も一緒に音声で録っておくと、よりリアルな素材になります。その後、想定する読者像と、そのコンテンツで達成したいゴール(教育、信頼構築、販売など)を決め、AIに渡すための簡単な文脈を作る。それだけで、素晴らしいスタートが切れますよ。

AIに頼むときのプロンプトは具体的にどう書けばいい?

4つの要素(①ターゲット、②目的、③トーン、④必須要素)を盛り込むことを意識してください。例えば、「30代の起業家に向け、親しみやすいトーンで、私の失敗談と学びを盛り込み、最終的に無料相談に繋げたいブログ記事を書いて」のように具体的に指示することで、AIは格段に精度の高いアウトプットを返してくれます。

音声配信(VoicyやPodcast)を始めるメリットは?

声にはテキストにはない「温度」や「感情」が乗るため、共感を生みやすく、リスナーとの信頼関係を短期間で築きやすいという大きなメリットがあります。また、「ながら聴き」ができるため、忙しい現代人のライフスタイルにフィットし、接触時間を増やしやすいのも魅力です。AIで台本の下書きを作ったとしても、最終的にあなたの生の声で届けることが非常に効果的です。

分身AIを作る際の注意点は?

分身AIの人格設計で最も重要なのは、「一貫性」と「本音の保持」です。あなたの価値観やトーンがブレないように設計しつつ、個人情報や機密情報など、AIが話すべきでない内容を保護するポリシーを明確に定めておくことが不可欠です。また、ユーザーからの重要な問い合わせには、必ず人間が介在できるフローを用意しておくと安全です。

コンテンツを続けられない場合どうすればいい?

完璧を目指すよりも「小さく続ける」ことを意識してください。週に1本の長文ブログ、月2回のライブ配信でも構いません。重要なのは、それを継続できる仕組みを作ることです。AIを使って下書きを作成するテンプレートを事前に準備しておくだけでも、コンテンツ制作のハードルはぐっと下がり、続けやすくなりますよ。

AIを導入したけど反応が出ない。原因は?

その多くは、AIに与える「文脈不足」か、「ターゲット設定のズレ」が原因です。AIがどれだけ素晴らしい文章を生成しても、それが受け手の心に響くものでなければ意味がありません。もう一度、あなたのコンテンツを届けたい読者像を具体的に再定義し、その人に語りかけるようにAIへの指示(Context)を見直してみてください。

📣 最後に一言(行動提案)

今日お話ししたことを、ぜひ一つだけでも実行してみてください。まずは、「あなたの小さな失敗体験」を一つ、スマートフォンに向かって音声で録ってみること。 30秒で構いません。その時の感情も込めて話してみてください。そして、その音声をAIに渡して文章化させてみる。きっと、あなたの未来を変える新たな可能性が見えてくるはずです。

私はこれからも「3方よしAI共創」を掲げ、一緒に分身AIを育て、世界を少しずつ良くしていく仲間を増やしたいと心から願っています。やってみたいと思った方は、ぜひご連絡ください。共に創り、共に成長しましょう。ありがとうございました。

💡 毎日の学びをあなたのメールボックスへ! 💡

朝LIVEブログをメルマガで毎日お届けします。「AI氣道.jp無料メルマガ」でAI時代の波に乗りましょう!