おはようございます、ひろくんこと田中啓之です。今回は「Canva×AIビジネスデザイン術 — テンプレだけじゃもったいない! 心に響く表現力の磨き方 Part2」という素晴らしいライブ配信(配信主:GPTs研究会/多田啓二さん、ゲスト:甲斐智美さん)を受けて、私の視点も交えながら徹底的に解説していきますよ。私自身、分身AIでの社長無人化を進める立場から、デザイン×AIの実戦的な使い方、テストの考え方、そして“心に響く”表現を作るための具体的手順まで、実践的に落とし込んでお伝えしますね。この記事はライブの内容をベースに、私なりの改善案や実践チェックリスト、Canvaの操作ポイント、AI(GPT)を活用した客観チェック法などを盛り込みました。読み終わったときには、あなたもテンプレート依存を抜け出して「伝わるデザイン」を自走できるはずですよね。

目次

- 前回の復習と今日のゴール 🎯

- テンプレートは“出発点” — 眺めてアイデアを得る📚

- 添削事例:告知画像(ランディングページのファーストビュー)で学ぶ 🖼️

- Canva実践テク:スタイル一括適用とグリッド比較 🔧

- 色とエフェクトの扱い方 — ネオンや重ね技で深みを出す ✨

- 文章(コピー)はデザインの一部 — ヘッダーの一言が勝負 📝

- GPTを活用した“客観チェック”のやり方 🤖

- テストと改善の文化 — デザインも広告もPDCAで回す 🔁

- Canvaで私が日常的にやっている“5つのチェックリスト” ✅

- AIで作った画像を入れるときの注意点 — 自然さを大事にする 🌿

- デザイナーに頼るか自分でやるか — 正解は「検証するプロセス」🔍

- ワークショップ/講座の告知設計での具体例(私のテンプレ) ✍️

- スクリーンショット集と解説(タイムスタンプ付き) 📸

- FAQ — よくある質問(Q&A)❓

- まとめ — 心に響く表現力を磨くためのロードマップ 🛣️

- ひろくんからの最後のアドバイス — 行動しながら改善しよう! 🚀

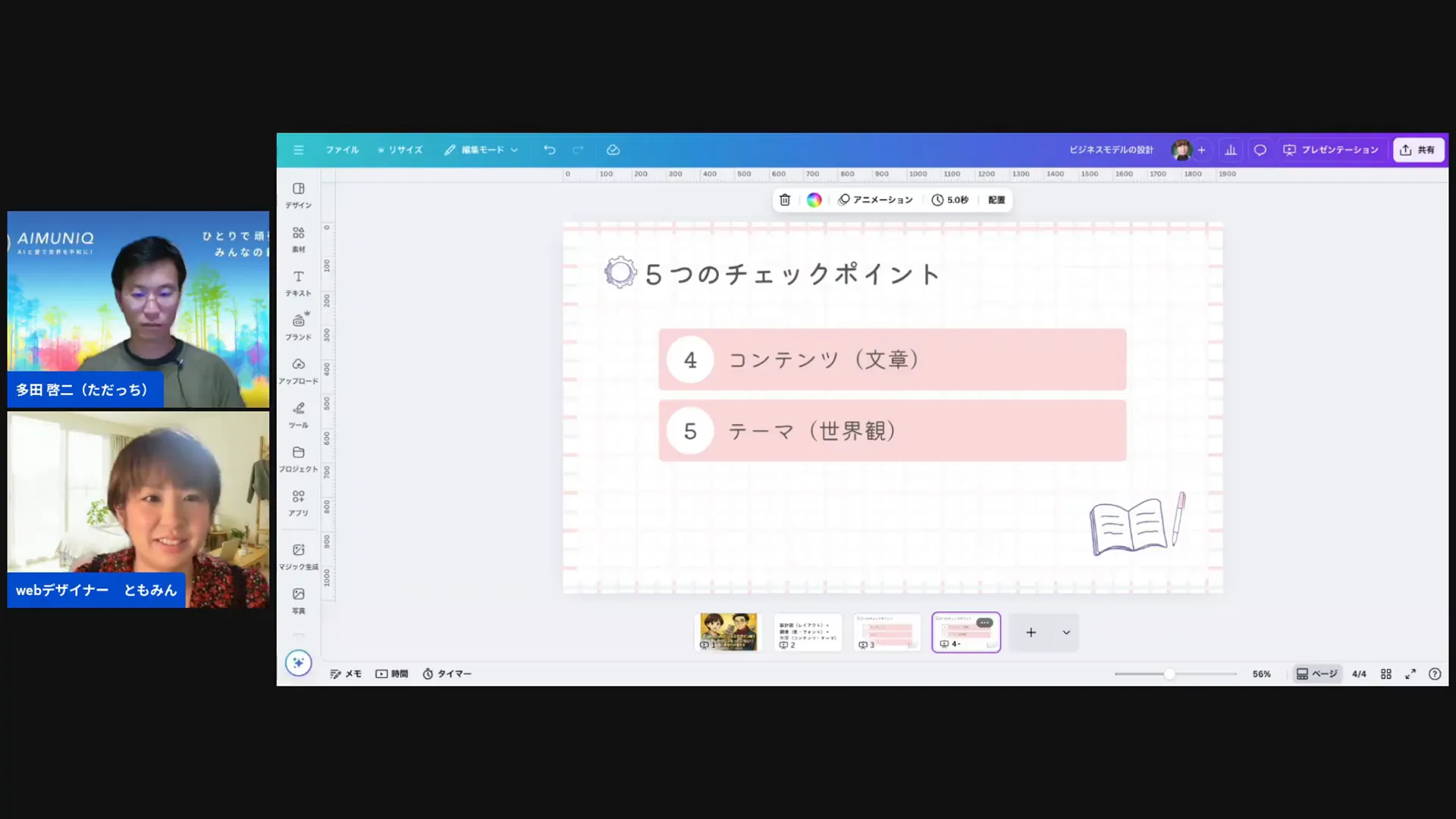

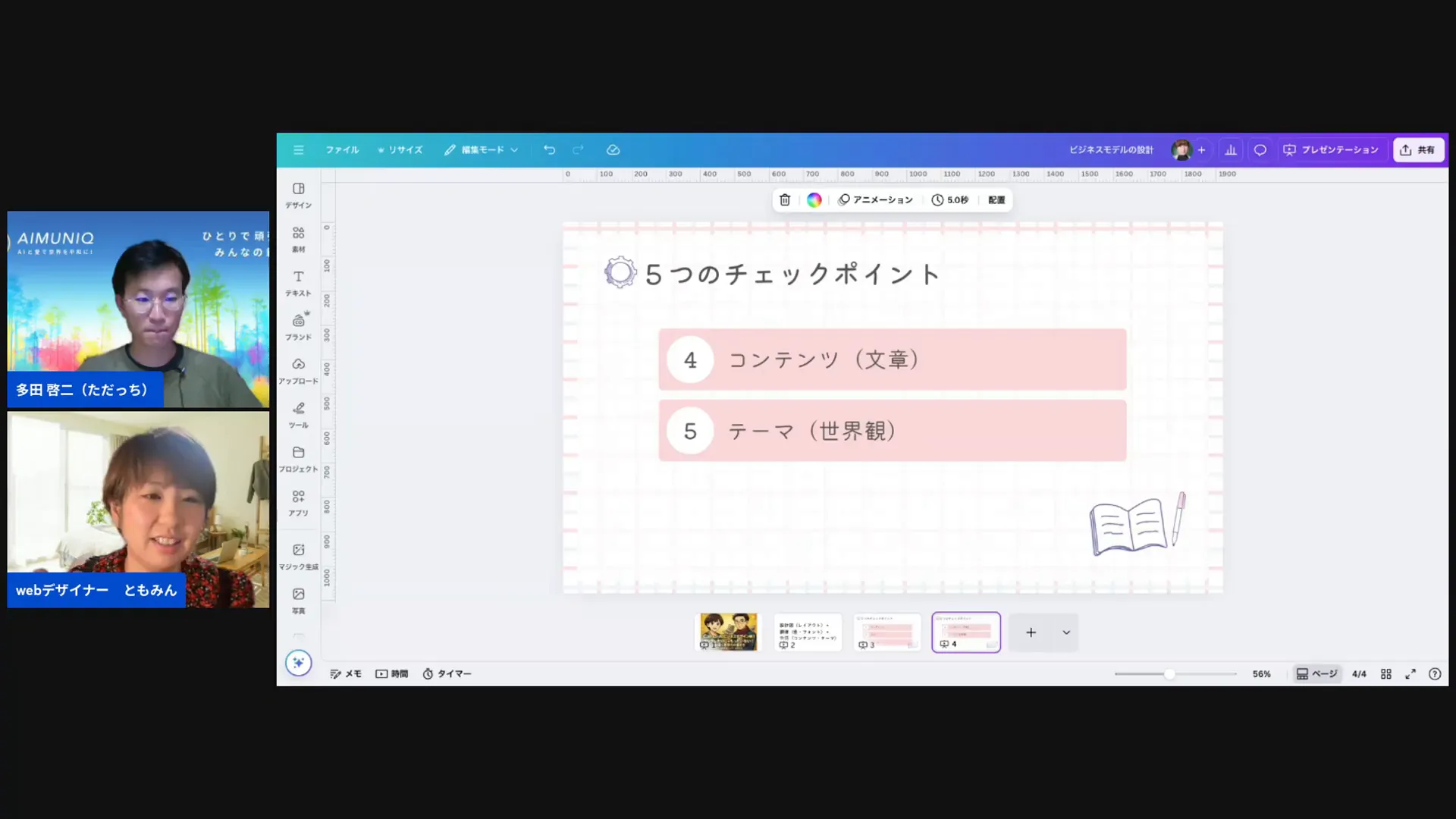

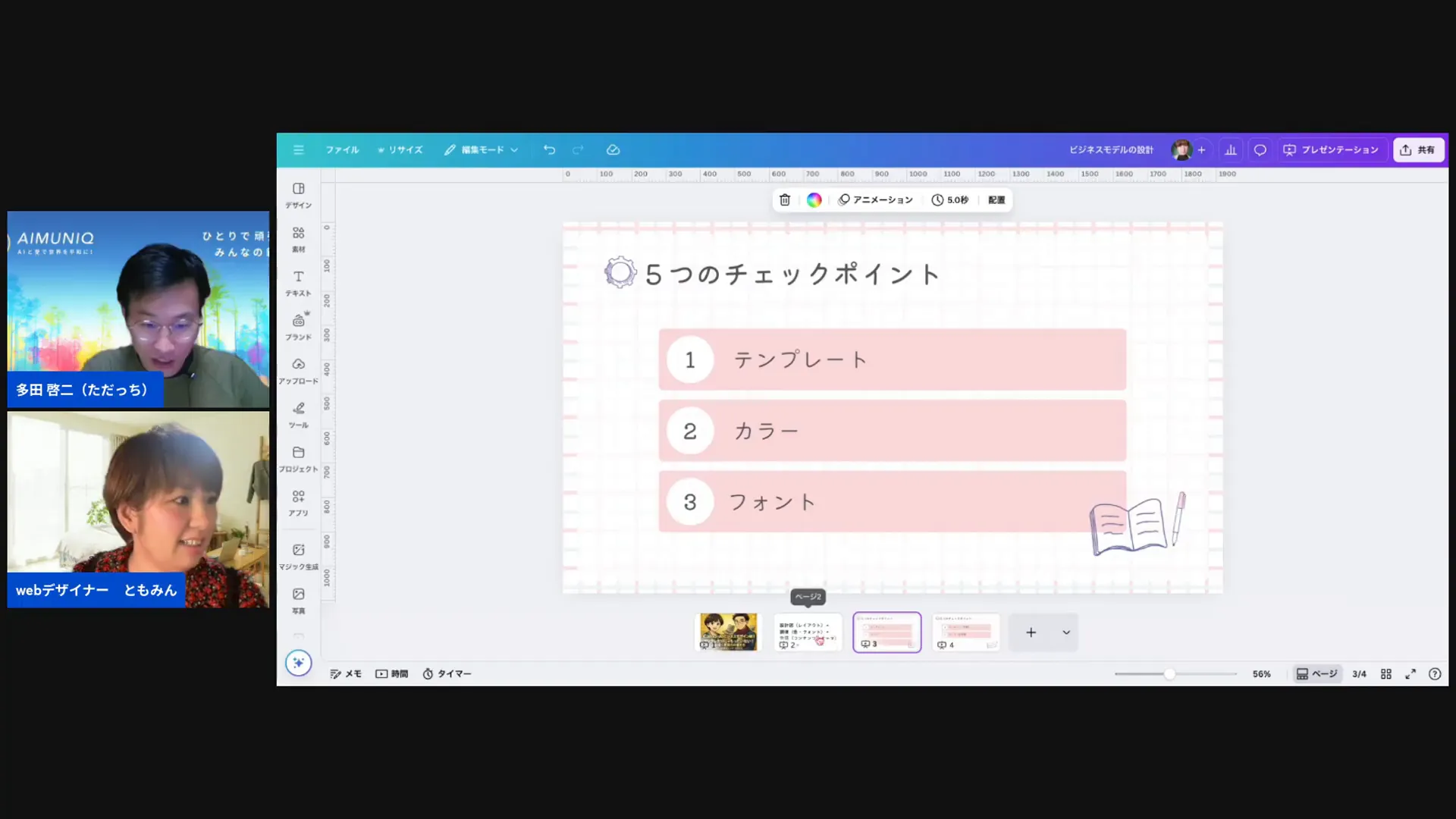

前回の復習と今日のゴール 🎯

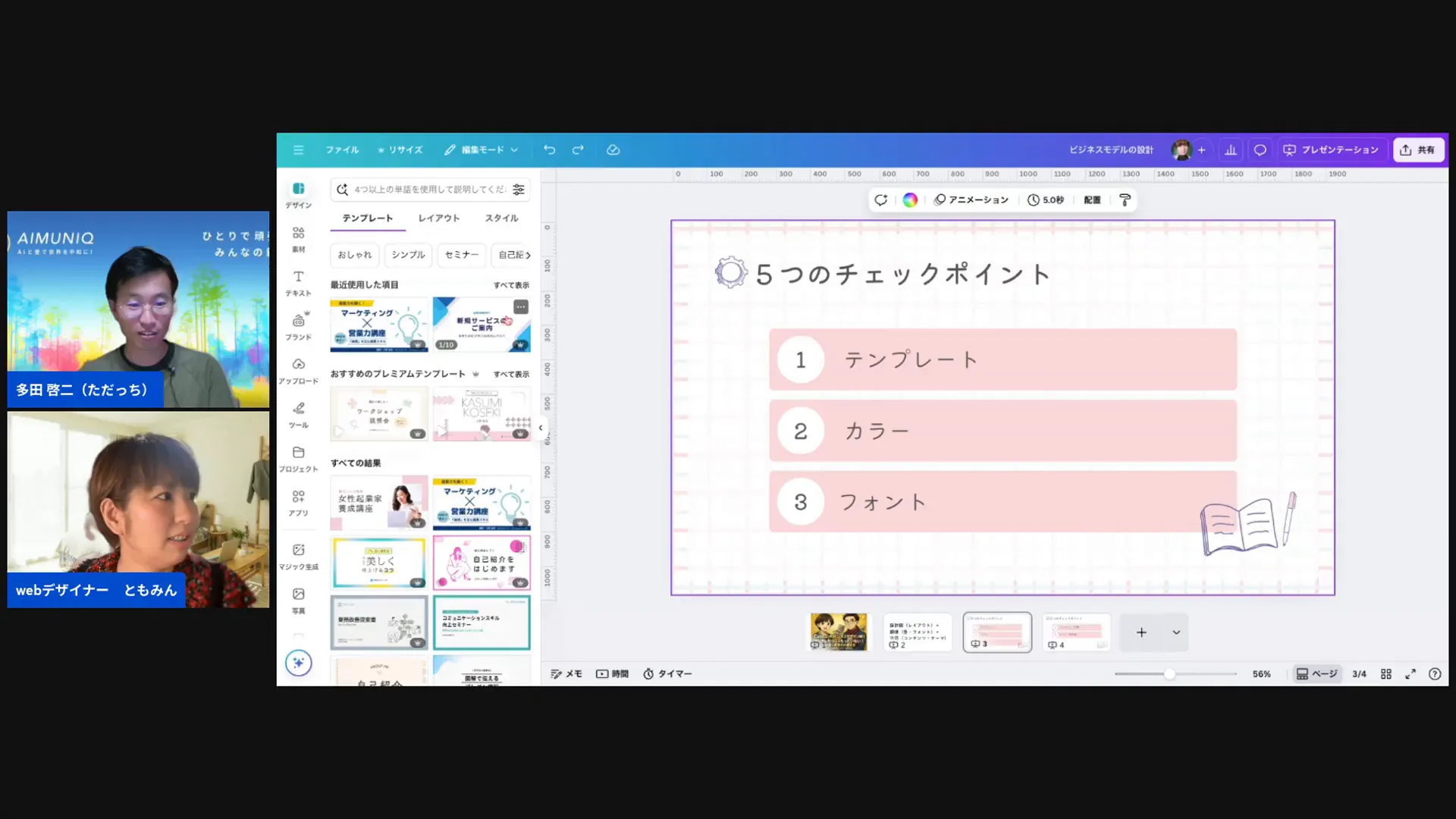

まずはライブの冒頭で確認された「大事なチェックポイント5つ」を整理します。甲斐さん(ともみさん)が以前の回で話していたことを受けて、今回は特に“テンプレートをどう生かすか”の深掘りがメインでした。私(ひろくん)的視点も込めてまとめると、重要ポイントは次の5つです。

- テンプレート(Template) — ゼロから考えず、良い出発点を選ぶ。

- 設計(レイアウト) — 設計図が全て、情報の優先順位を決める。

- 調律(色・フォント) — 世界観とターゲットに合わせた色・文字の選定。

- 物語(コンテンツ・テーマ) — 最初の一文(ヘッダー)が決め手。メッセージの順番が命。

- 文章(コピー・読みやすさ) — デザインの一部としての文章。スマホでの視認性を最優先に。

この5つは単体で機能するわけではなく、いつも相互に絡み合っています。テンプレートを選んで、レイアウトを整えて、色とフォントを調律して、届けたい物語(テーマ)とコピーを載せる。これが一連の流れですね。今日はこの中でも特に「テンプレートの活かし方」「コンテンツ(文章)をデザインに組み込む」「Canvaでの実践テクニック(スタイル一括適用、グリッド比較、エフェクト調整)」にフォーカスしていきます。

テンプレートは“出発点” — 眺めてアイデアを得る📚

まず、テンプレートをどう扱うか。ライブでも甲斐さんが言っていた「テンプレート眺め日は大事」という話、これ本当にその通りです。私も仕事で行き詰まったときは、Canva内や素材サイトのテンプレートをひたすら眺めます。ポイントは次のとおりです。

- テンプレートは「アイデアの種」:構図、文字の配置、余白感、画像の使い方のヒントが詰まっている。

- 複数テンプレを比べる:一個だけだと偏る。複製して色違い、レイアウト差を作ると良い。

- テンプレはそのまま使わない:必ずターゲットに合わせて調律(色・フォント・写真)を変える。

Canvaのテンプレート欄で「似た系」を眺めてるだけで、頭の中に候補がどんどん増えてきます。特にLPや告知ページでは「最初に見る情報」をどう出すかが勝負なので、テンプレートのタイトル部分(ヘッダー)の見せ方は要チェック。次に、ライブで実際に添削された事例を見ていきますね。

添削事例:告知画像(ランディングページのファーストビュー)で学ぶ 🖼️

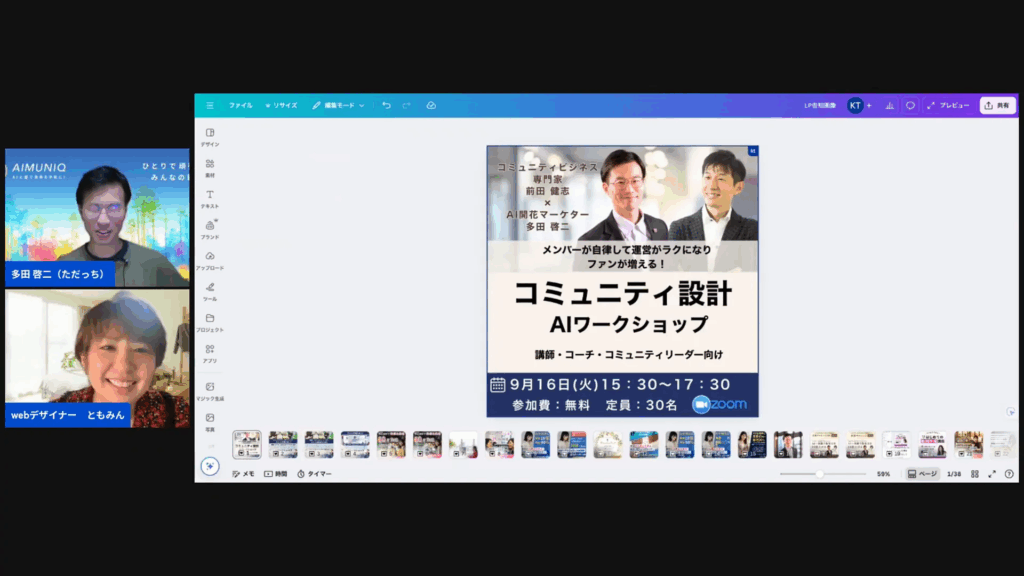

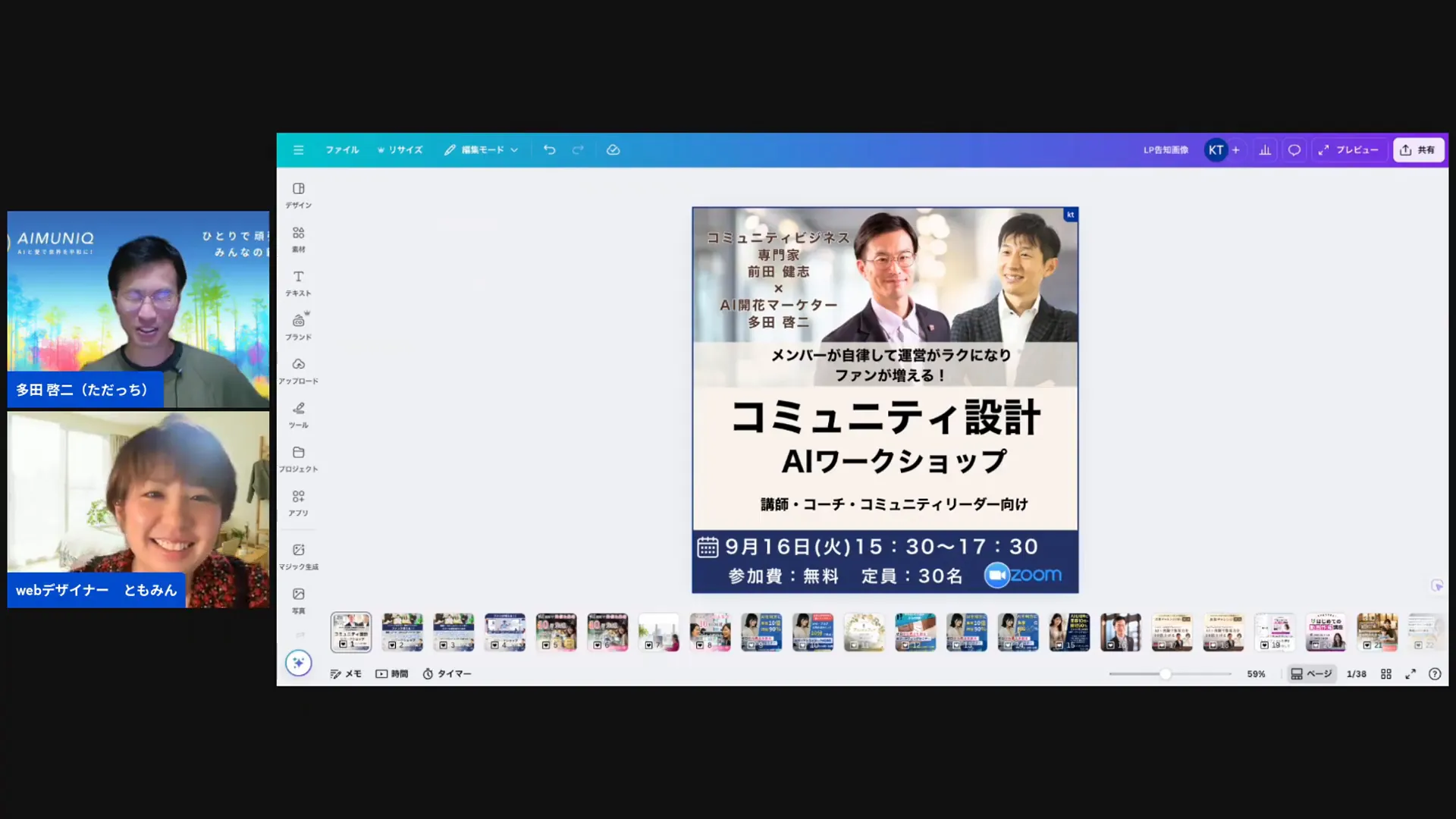

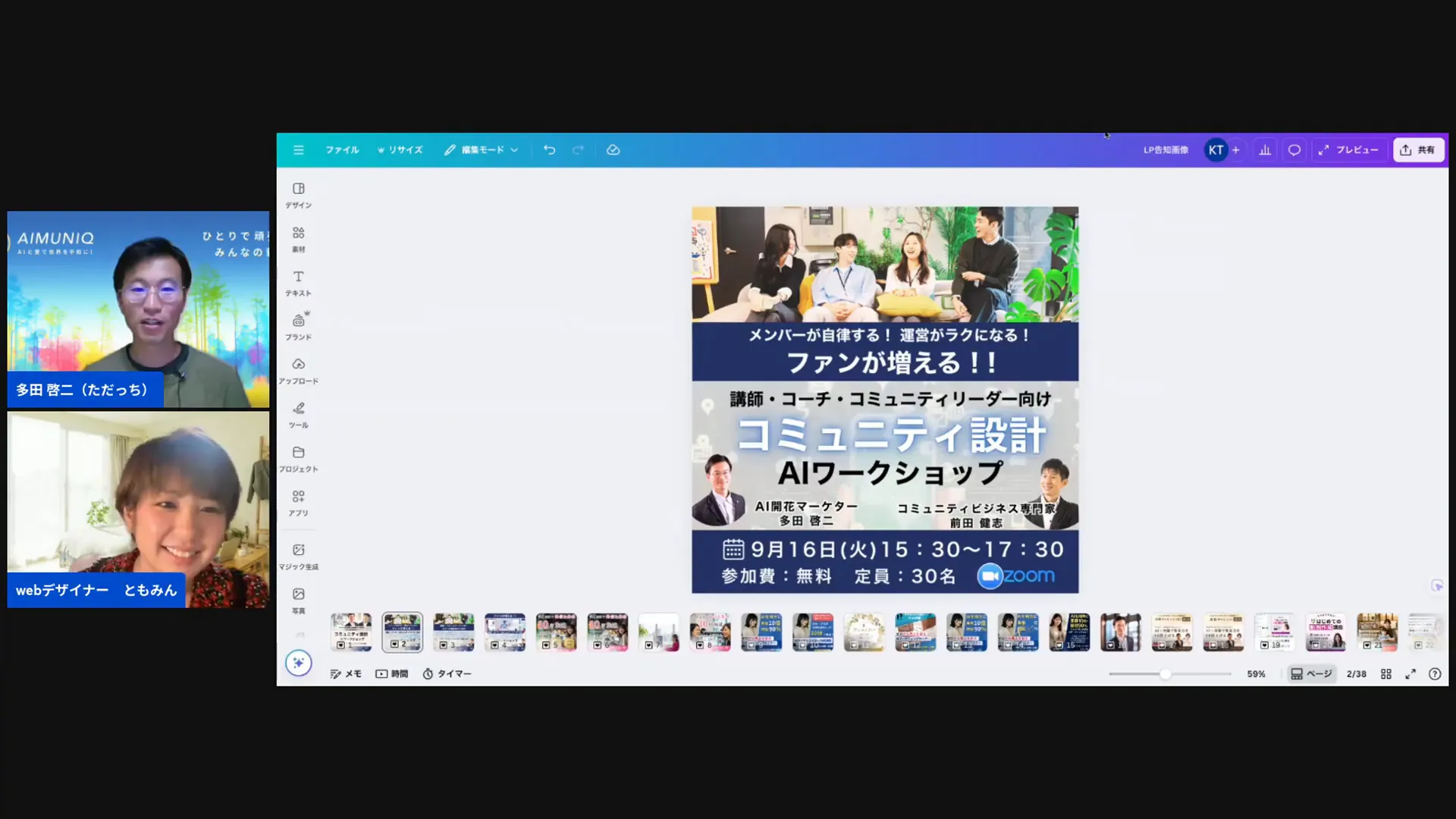

甲斐さんがライブで添削した田田さんの告知画像を例に、私からもポイント別に解説します。ここは学びが詰まっているので細かく見ていきましょう。

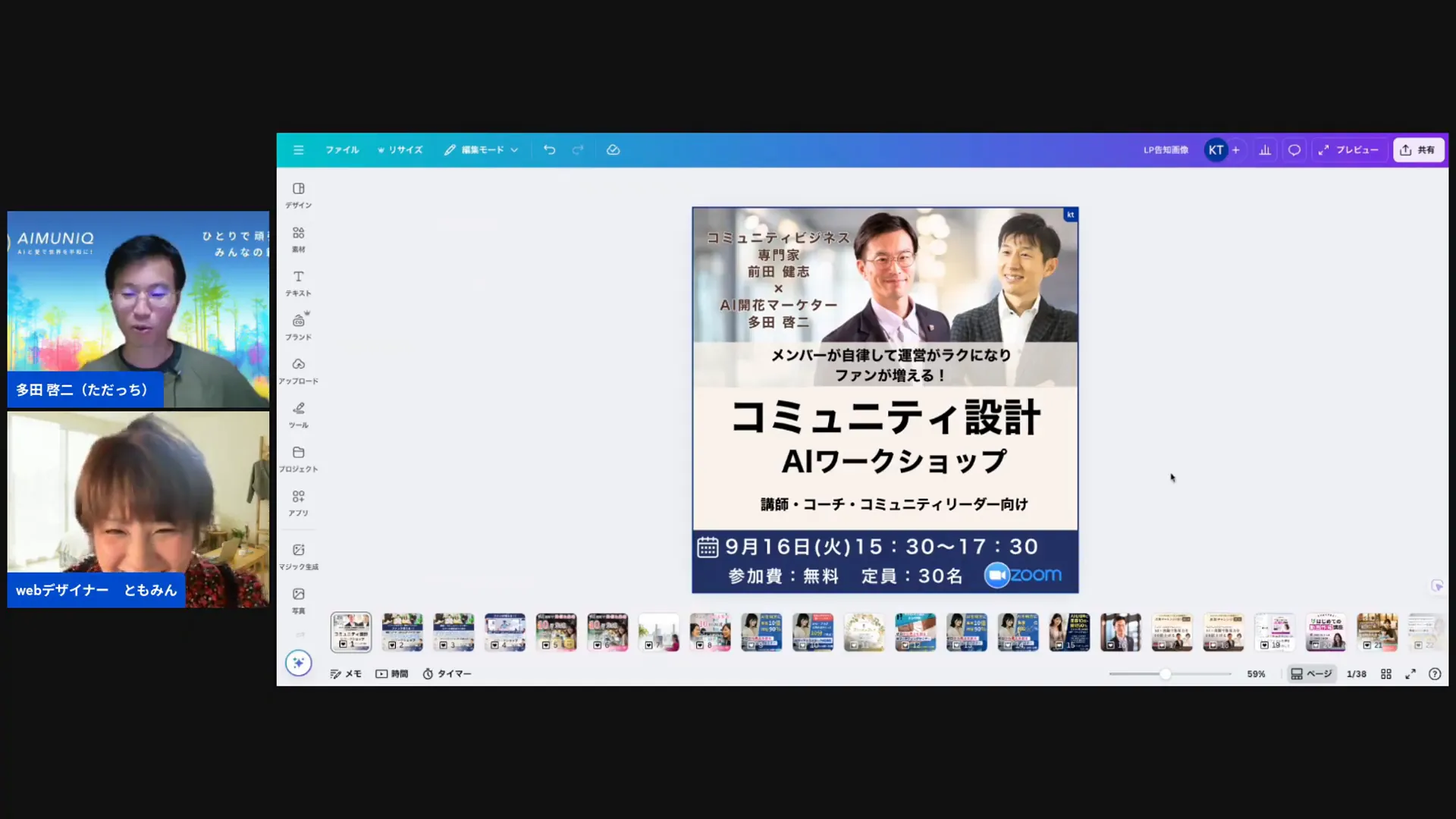

動画タイムスタンプ: 11:53 — こちらが「まずとりあえず文字だけ入れてみた」初期案です。

まず、オリジナル(最初の案)での課題は主に以下でした。

- 誰が主役かが分かりにくい(人物の配置、肩書き表示の不足)。

- ビジュアルの色味がまとまっておらず、注意が分散される。

- 伝えたい“最大のメリット”が視覚的に目立っていない。

ここから甲斐さんが添削して提示した改善案がこちらです。

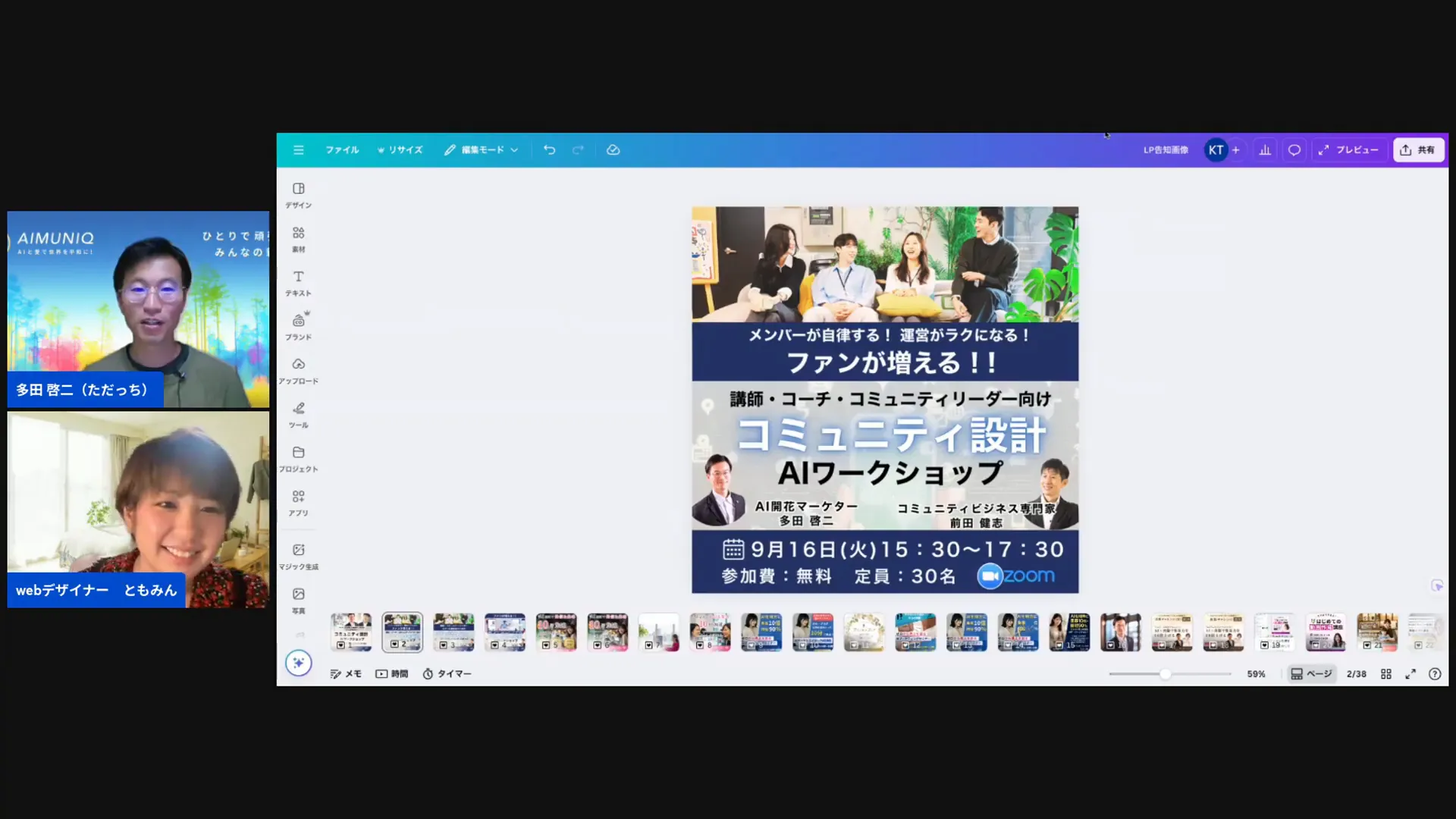

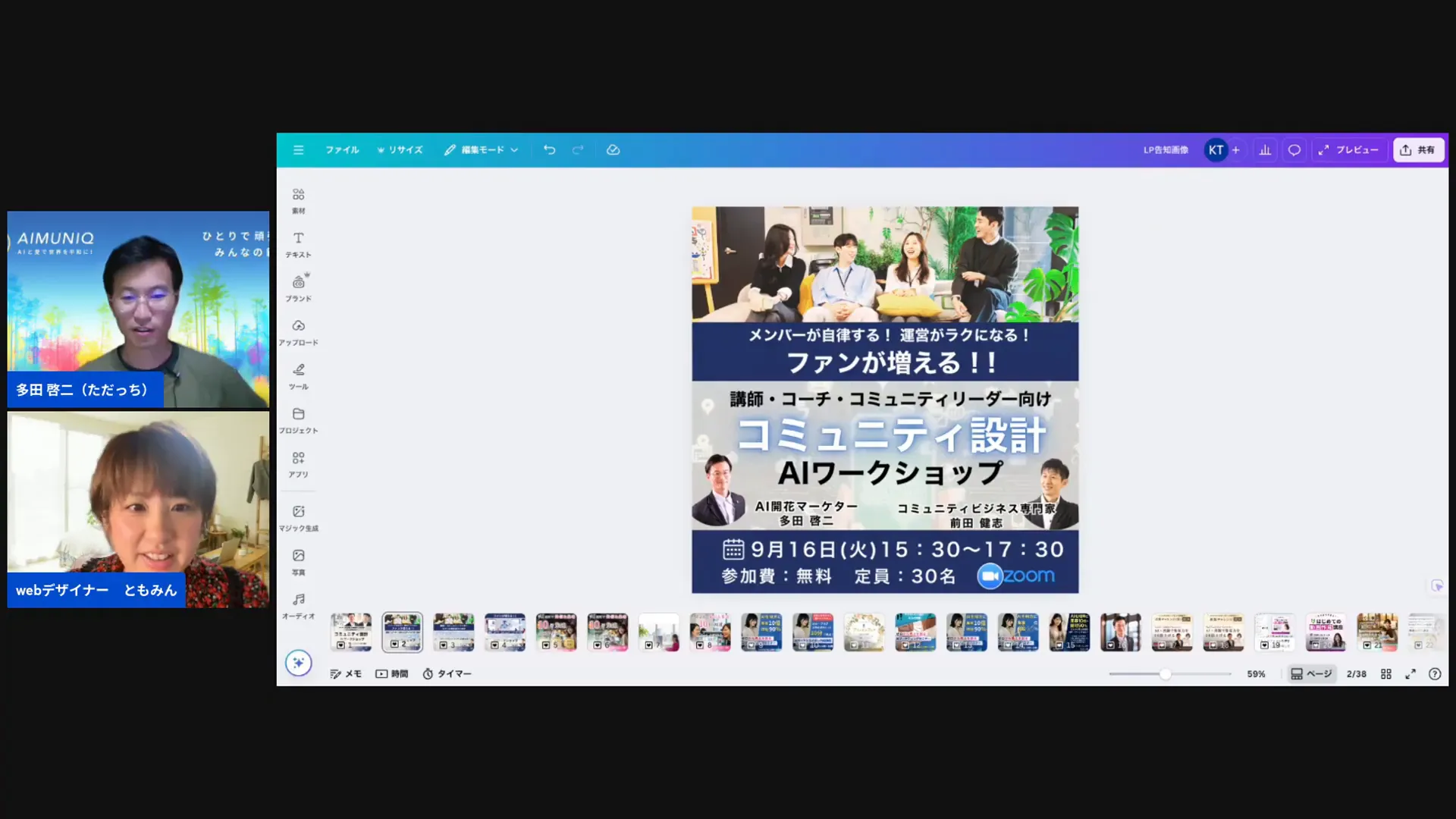

動画タイムスタンプ: 12:14 — 添削後。中央に主役(告知の核心)を置き、メリットが一目で伝わる構成に。

改善ポイントを分解すると:

- 肩書きと名前を人物の横に明示 — 初見の人に誰が話すのかを即座に伝える。

- 色味の統一 — 人物写真の色調を合わせて全体に統一感を出し、視線の誘導を楽にする。

- メリットの視覚化 — 「ファンが増える」「自立して楽になる」などのメリットを、ヘッダー近くに短く強く出す。

- 余白と文字の分け方 — 読みやすくするために文字を分け、スマホでも見やすい行幅を確保。

この添削例は典型的な“自分ごとになると分からなくなる”パターンの良い見本です。デザイナー側の視点で見ると、あなたが伝えたいものが明確かどうかが瞬時にわかりますよね。ではそれをCanvaでどうやって素早く実現するか、実践テクニックを続けて紹介します。

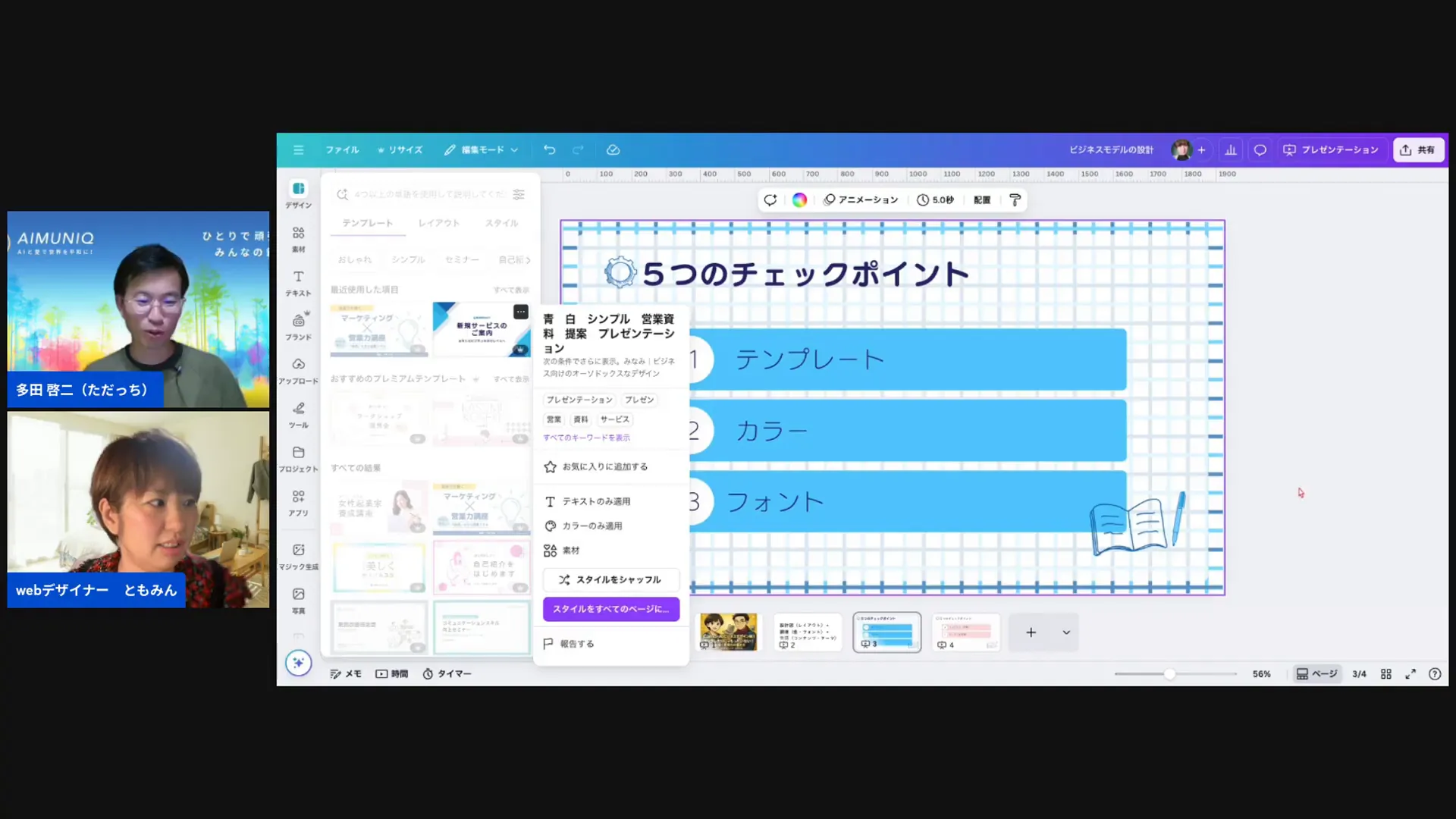

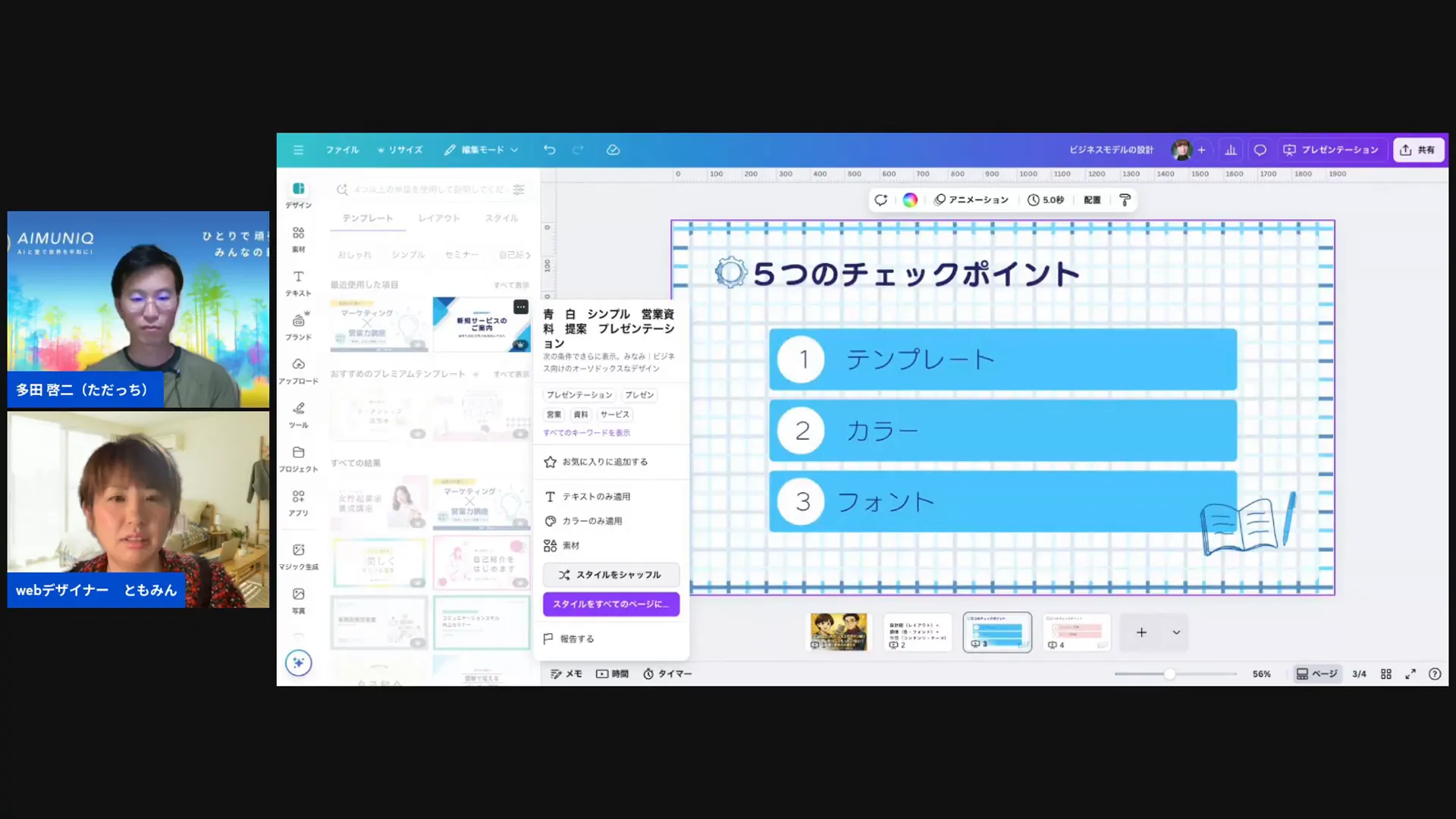

Canva実践テク:スタイル一括適用とグリッド比較 🔧

甲斐さんがライブで実演してくれたCanvaテクは即戦力でした。特に注目したいのは「スタイルをページに適用」と「グリッドビューで比較」です。私も普段からこの流れでレイアウト検討をしています。

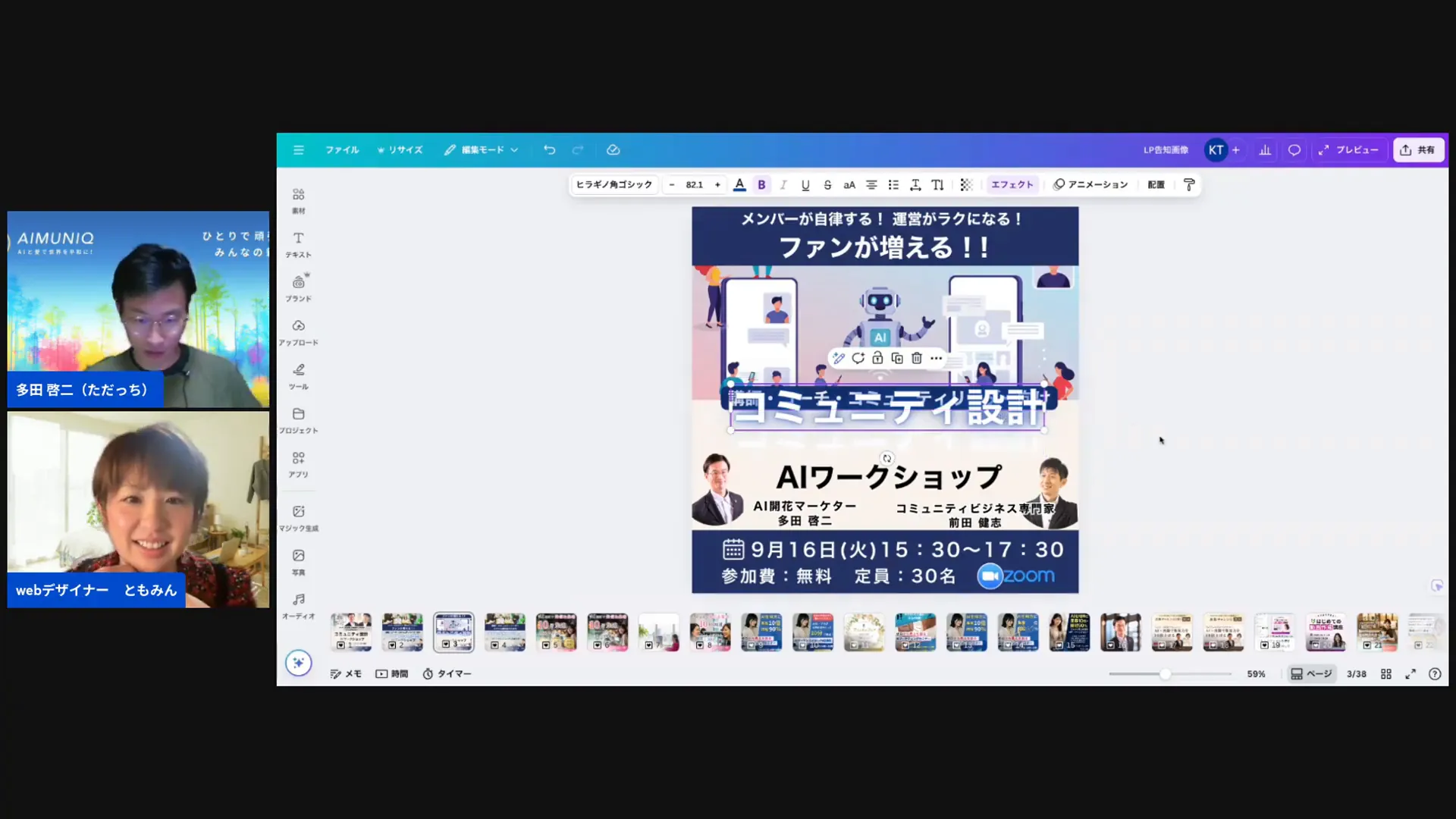

動画タイムスタンプ: 24:16 — 「スタイルをページに適用」をクリックすると一瞬で雰囲気が変わります。

具体的な手順は次の通り。

- テンプレートを1つ選ぶ(または自分で作った最小構成のページ)。

- ページを複製して、複数バリエーション(色・フォント違い)を作る。

- 「スタイルをページに適用」機能で、色・フォントセットを一括適用してみる。

- グリッドビューに切り替えて、複数候補を並べて比較する(視認性や文字の太さ、メリットの見え方をチェック)。

- 最終的に反応が良さそうな案をA/Bテストにかける。

動画タイムスタンプ: 26:32 — グリッドビューは複数案を俯瞰して比較するのに最適です。

ここで私が強調したいのは「迷走する前に複数案を作る」こと。私の場合、最初に3案をつくっておいて、そこからA/Bテストを回すことが多いです。何度も言いますが正解は顧客が教えてくれます。だから仮説を3つくらい持っておくと実験が早く回るんですよね。

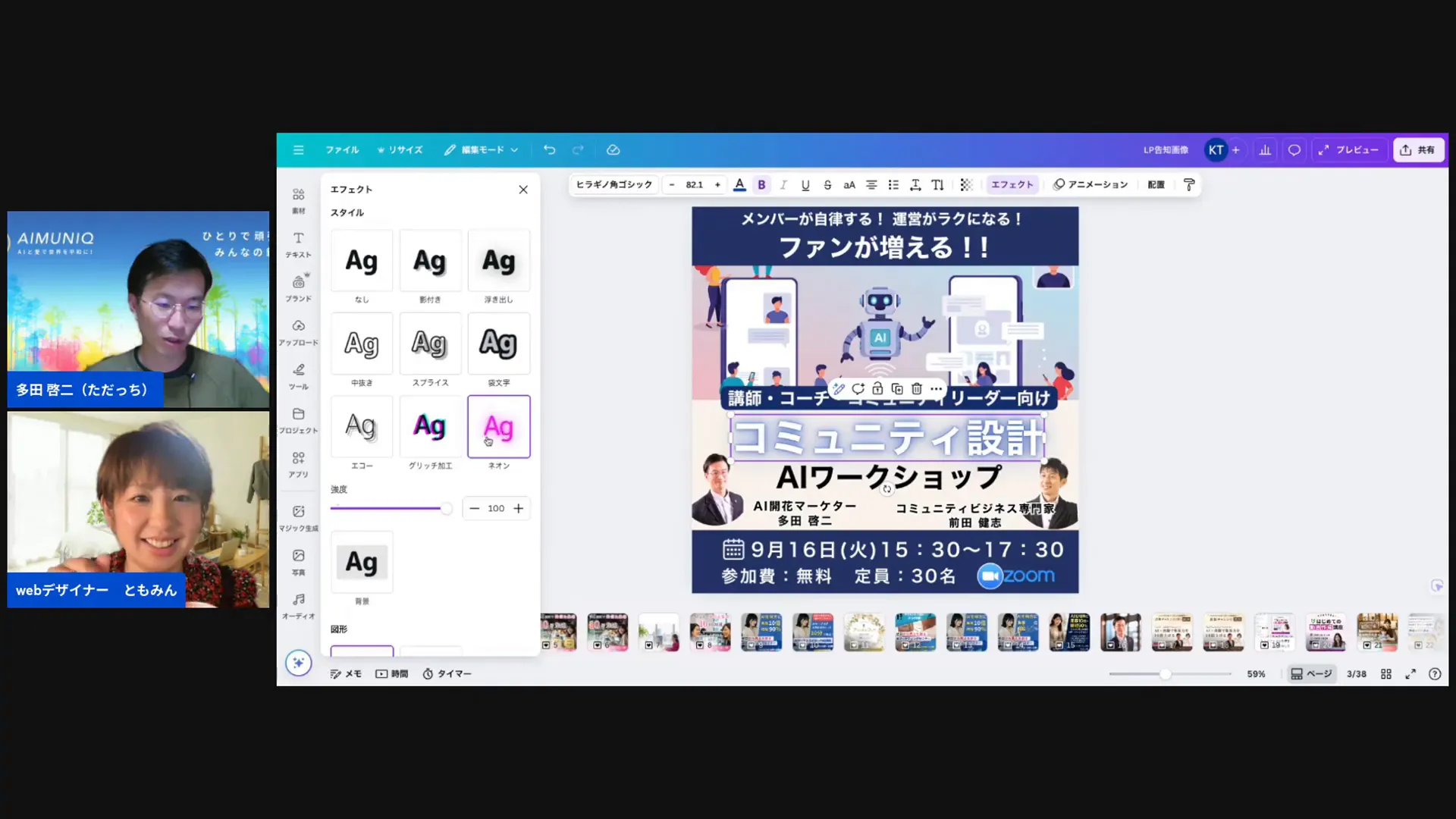

色とエフェクトの扱い方 — ネオンや重ね技で深みを出す ✨

甲斐さんがAmazonのようにエフェクトをうまく使っていたのは印象的でした。Canvaの「エフェクト → ネオン」は簡単だけど効果的。ここにはちょっとしたコツがあります。

動画タイムスタンプ: 20:29 — ネオン選択と色反映のポイント。

実践的なコツ:

- 元の文字色を先に決める — ネオンは元の色に反映されるため、ベースカラーを先に選ぶと制御しやすい。

- 重ねて深みを作る — 同じ文字を2重に重ねて、片方に薄いブラーや白のハイライトを入れるとプロっぽくなる(甲斐さんの“重ね技”)。

- 世界観とターゲットで色を使い分ける — たとえば男性向けなら淡いピンクは避けられがち。代わりにブルー系に強さを出すなどターゲット心理を考慮する。

このあたりは単なる装飾ではなく「心理的な誘導」です。色味一つで「このサービスは誰向けか」を無意識に判断されるので、しっかり戦略を立てましょう。

文章(コピー)はデザインの一部 — ヘッダーの一言が勝負 📝

甲斐さんが繰り返し強調していたのが「コンテンツ=デザイン」であるという点。特にLPや告知の最初に来る“ヘッダー”は、読むかどうかを左右する最初の関門です。

動画タイムスタンプ: 05:44 — ヘッダーの一言で読み進めるかどうかが決まります。

ここでの実践ポイント:

- 最も伝えたいメリットを短い言葉に凝縮 — 例:「ファンが増える」「自走できるようになる」「楽になる」など、ベネフィットを直球で。

- サブキャッチで補足 — ヘッダーの下に短い補足を加えて、なぜそのメリットが実現するかを示す。

- 読みやすい分量にする — スマホでの可読性を常に意識し、行の長さ/空白を調整。

- 言葉を音でチェックする — 甲斐さんが音楽経験を活かして言っていた通り、言葉のリズムが感情に響きます。口に出して音を確かめると良いですよね。

さらに、GPTなどのAIを使って「客観的に伝わるか」をチェックする技も紹介されていました。ここからは私のおすすめ活用法を。

GPTを活用した“客観チェック”のやり方 🤖

甲斐さんは「スクショをGPTに入れて、『このデザインの意図が伝わるか?』と聞く」という活用を勧めていました。これ、実務ですごく効くんですよ。私も日常的にやっていて、3つのコツがあるので紹介します。

動画タイムスタンプ: 08:53 — スクショをGPTに読ませて意図が伝わるかを確かめる。

実践の手順:

- 「新しいチャット」を立ち上げ、スクショをアップロード(またはスクショのURLを貼る)。

- プロンプト例:「この画像のファーストビューを見て、ターゲットは誰だと思う?主なメリットは何に見える?改善点を3つ挙げて」

- 回答が漠然としていたら、さらに具体的に質問:「30〜45歳の男性に刺さる表現に直すと?」とターゲットを指定して再度フィードバックを得る。

ポイントは「無垢な読み手」であるAIの視点を活用すること。現場では自分の作ったものに盲目になりやすいので、AIに「率直な第一印象」を聞くと改善点が明確になります。甲斐さんの示した例でも、ターゲット指定を変えるだけで配色やコピーの選び方が変わると言っていましたね。

テストと改善の文化 — デザインも広告もPDCAで回す 🔁

ライブ中、甲斐さんと多田さんが繰り返していたのは「テストしよう」「反応を見よう」というメッセージです。私もこれに全面同意。特に広告や告知は仮説検証の場ですから、以下のやり方がおすすめです。

- 3案思考 — まずはA/B/Cの3案を用意して少しずつ配信、反応の良いものに集中。

- 数字を見て意思決定 — クリック率、滞在時間、離脱率を見てどのヘッダー・色・画像が効いているかを判断。

- 学びをテンプレート化 — 成功した表現はテンプレ化して他ページにも波及。

- 数値も人の声も両取り — 定量(数字)だけでなく、コメントやアンケートの文言も重要な示唆をくれます。

デザインは芸術でもありますが、ビジネスで使うなら“顧客の行動”が全てです。私の経験上、いかに早くテストして仮説を潰すかが勝負ですね。失敗は宝なので、どんどん挑戦していきましょう。

Canvaで私が日常的にやっている“5つのチェックリスト” ✅

ここからは私(ひろくん)の実務チェックリストを公開します。ランディングページや告知画像を作るときは、下の5つを必ずチェックしています。

- ファーストビューの1秒判定 — 0.5〜1秒で伝わるか。誰が、何を、どんなメリットで提供しているかがわかるか。

- 視線の流れ確認 — 目線が左上→中央→CTAへ自然に流れるか(視線の制御)。

- 色味の整合性 — 写真・背景・文字色が混線していないか。ターゲットの心理に合っているか。

- スマホでの可読性 — 行幅、行間、フォントサイズをスマホで必ずチェック。

- CTA(行動喚起)が見えるか — クリック(申込)導線が明確か。色・形・位置で目立つか。

このチェックリストは、テンプレートをベースにして最終確認のために使ってください。多くの人は細かいところまでチェックせずに公開してしまいがちなので、ここを抑えるだけでも成果は変わりますよ。

AIで作った画像を入れるときの注意点 — 自然さを大事にする 🌿

甲斐さんが指摘していた「AI生成画像の使い方の注意」は重要です。AI画像は万能に見えますが、違和感が出る場合もあります。以下の点を守ると良いです。

- 文字と画像の一致 — 文章と画像のテーマがズレていると違和感を生む(例:朝ごはんの話で飛行機写真が出てくるなど)。

- 人物像の整合性 — ターゲット像に合った顔・表情・服装を選ぶ。

- 色調補正で馴染ませる — 写真だけ浮いているとアウト。色調やフィルターで背景と馴染ませる。

- 権利と倫理の確認 — 商用利用のポリシーを確認して利用する。

AI画像はうまく使えば「世界観」を一瞬で表現できる強力な武器です。ただし、使い方を間違えれば逆効果。甲斐さんの添削例でも、自然な写真を使うことで伝わりやすさが一気に増していました。

デザイナーに頼るか自分でやるか — 正解は「検証するプロセス」🔍

ライブでも触れられていましたが、デザイナーに丸投げするのか、自分で作るのかは目的によって分けるべきです。私の意見はこうです:

- 短期テストや仮説検証は自分でやる — 早く出して反応を見たい場合は自分で作る(Canvaで十分)。

- 勝ちパターンが見つかったらデザイナーへ依頼 — 成果が出るテンプレが分かったら、ブランディングレベルでプロに磨いてもらう。

- 重要な商談ページやブランドサイトは最初からデザイナーと設計をする — ここは投資の領域。

つまり、速度と品質のバランスです。私も社内で分身AIがLPを複製してA/Bテストを回し、勝ちパターンをデザイナーにリファインしてもらう、というフローを実践しています。これが一番コスト効率が良いですよね。

ワークショップ/講座の告知設計での具体例(私のテンプレ) ✍️

最後に、私がワークショップや講座を告知する際に使っている実践テンプレート(構成)を公開します。テンプレはそのまま真似してもOK。A/Bテスト用に3つのバリエを用意して運用すると良いです。

テンプレA — ベネフィット直球型

- ヘッダー(短く強く):「あなたの集客が自動で回るようになる」

- サブヘッダー(補足):「分身AI × 実践テンプレで3ヶ月で自走」

- ビジュアル:講師の自然な写真+特典の図解

- CTA:今すぐ申し込む(早割あり)

テンプレB — 共感ストーリー型

- ヘッダー: 「忙しいあなたへ。私も同じでした」

- サブヘッダー: 「50kg痩せた主夫社長の私が実践する、無人化の方法」

- ビジュアル:before/afterストーリー写真+短い引用

- CTA:まずは無料で話を聞く

テンプレC — 信頼性提示型

- ヘッダー: 「導入企業数●●、満足度●●%の実績」

- サブヘッダー: 「数字で納得する成果設計」

- ビジュアル:実績の図表とお客様の声

- CTA:事例ダウンロード(リード獲得)

これらを複製して色やフォントを変え、グリッドビューで比較してから実際に配信して検証します。効果の良いものを伸ばす。このサイクルこそがビジネスデザイン術の肝ですよね。

スクリーンショット集と解説(タイムスタンプ付き) 📸

ここではライブの中で使われた重要な画面をタイムスタンプ付きでピックアップして、それぞれに詳しい解説を付けます。実際の操作イメージをつかんでくださいね。

動画タイムスタンプ: 04:02 — 前回作ったスライドを見直した際のポイント。ここから実際の修正が始まります。

動画タイムスタンプ: 11:53 — 初期案。伝えたいことが分散している典型。

動画タイムスタンプ: 12:14 — 添削後。肩書きとメリットが明確に。

動画タイムスタンプ: 14:34 — イメージの選び方で内容理解が大きく変わる例。

動画タイムスタンプ: 20:29 — ネオンは元色に依存するので先に色を決めるのがコツ。

動画タイムスタンプ: 24:16 — 一括で世界観を変えられる神機能。

動画タイムスタンプ: 25:05 — 一瞬で男性向けやポップ系に変えられる。

動画タイムスタンプ: 26:32 — 一覧で比較して視認性や文字サイズをチェックする。

各スクショは、実務ですぐに使えるポイントを示しています。あなたも同じようにスクショを取ってAIに見せる、複数案を作る、そして結果を検証する。この習慣がスピードを生みますよね。

FAQ — よくある質問(Q&A)❓

Q1: テンプレートはどれくらいカスタマイズすべきですか?

A: 最低限、以下は必ずカスタマイズしましょう。

- ヘッダーのコピー(あなたのメリットに直結する一言)

- 色味(ターゲットの心理に合わせる)

- 写真(人物の表情・服装がターゲットに一致しているか)

- フォント(ブランドの印象に合うか)

テンプレの骨は残しつつ、上記をカスタムするだけで伝わり方は劇的に変わります。

Q2: AI(GPT)に画像を見せるときの注意は?

A: AIに見せる場合、必ず「想定ターゲット」を明示してください。単に「どう思う?」では漠然とした回答になりがちなので、「30代女性の育児中の起業家に刺さるか?」のように具体的に尋ねるのがコツです。AIは視点を変えると別の提案を出してくれますよ。

Q3: ネオンエフェクトや重ね技が難しいです。初心者はどう始めれば良いですか?

A: 初心者はまず「元の文字色を決める」「ネオンエフェクトを選ぶ」「そのままプレビューする」この3ステップで慣れてください。慣れてきたら同じ文字を複製して微妙に色や透明度を変えて重ねてみる。根気よく試すのが近道です。

Q4: どの段階でプロのデザイナーに依頼すべき?

A: 広告や商品ローンチで「本気で収益化」する段階、あるいはブランドサイト等で長期的信頼構築が必要な段階ではプロに依頼してください。逆にスピード重視のテスト段階は自分でやるのがコスト効率が良いです。

Q5: デザインとコピー、どちらを優先して改善すべき?

A: 両方同時に考えるのが理想ですが、もし迷うなら「ヘッダーのコピー(1文)」を優先して改善してください。ヘッダーが変わるとクリック率や滞在時間に最も影響が出ます。

まとめ — 心に響く表現力を磨くためのロードマップ 🛣️

最後に、今回の学びを短いロードマップにまとめます。これを順に実行すれば、テンプレート依存を抜け出し、AIをパートナーにした“伝わるデザイン”が作れますよね。

- テンプレート眺め日でアイデア収集(3〜5テンプレ)

- 最初に「伝えたい最大のメリット」を1文にする(ヘッダー)

- Canvaで3案を複製し、色・フォント・画像でスタイル変換(スタイル一括適用)

- グリッドビューで比較、スマホ確認を必ず行う

- GPTにスクショを入れて客観チェック(ターゲット指定を忘れずに)

- A/Bテストを回し、反応が良い案をデザイナーへリファイン

このサイクルを回すことが、ビジネスデザイン術の本質です。テンプレートは素晴らしい武器ですが、それだけに頼ると伝わらない。設計(レイアウト)→調律(色・フォント)→物語(コンテンツ)→文章(コピー)という順序で磨いていくと、確実に成果は変わります。

ひろくんからの最後のアドバイス — 行動しながら改善しよう! 🚀

私、田中啓之(ひろくん)はいつも「分身AIで社長無人化」を推奨していますが、デザインも同じで「自分で仮説を立てて、AIと共創して、結果で磨く」ことが重要だと考えています。完璧を待っていてはビジネスは進みません。まずは小さく出して学びを得る。これを繰り返すだけで差がつきますよね。

もしこの記事を読んで「どこから始めればいいかわからない」と思ったら、まずはこの簡単ワークをやってみてください。

- 今使っているランディングページか告知画像のスクショを1枚用意する。

- そのスクショを新規チャットのGPTに入れて、ターゲットを指定した上で「第一印象」「改善点3つ」「ヘッダーの候補3つ」を出してもらう。

- GPTの提案を元に、Canvaで3案作ってグリッド比較。スマホで見る。

- 最も良さそうな案を小さな広告で走らせて反応を確認。

これだけ。たったこれだけで、あなたの表現力は確実に一歩前に出ます。私はあなたの挑戦を全力で応援しますよ。失敗はネタです。楽しみながら一緒に磨いていきましょう。

それでは良い一日を。次はGoogleの最新AI情報についても一緒に学びましょうね。私も皆さんの成果報告を楽しみにしています!

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

|

今すぐGPTs研究会をチェック! |