最新AI情報満載!毎日無料朝LIVE実施中!GPTs研究会(https://www.facebook.com/groups/gptslabo)

朝LIVEブログをメルマガで毎日お届け!AI氣道.jp無料メルマガ(https://ai-kidou.jp/)

目次

- 🔎 概要と登壇者紹介

- 🧭 全体像:なぜClaude CodeとGitHub Actionsの二刀流が強いのか

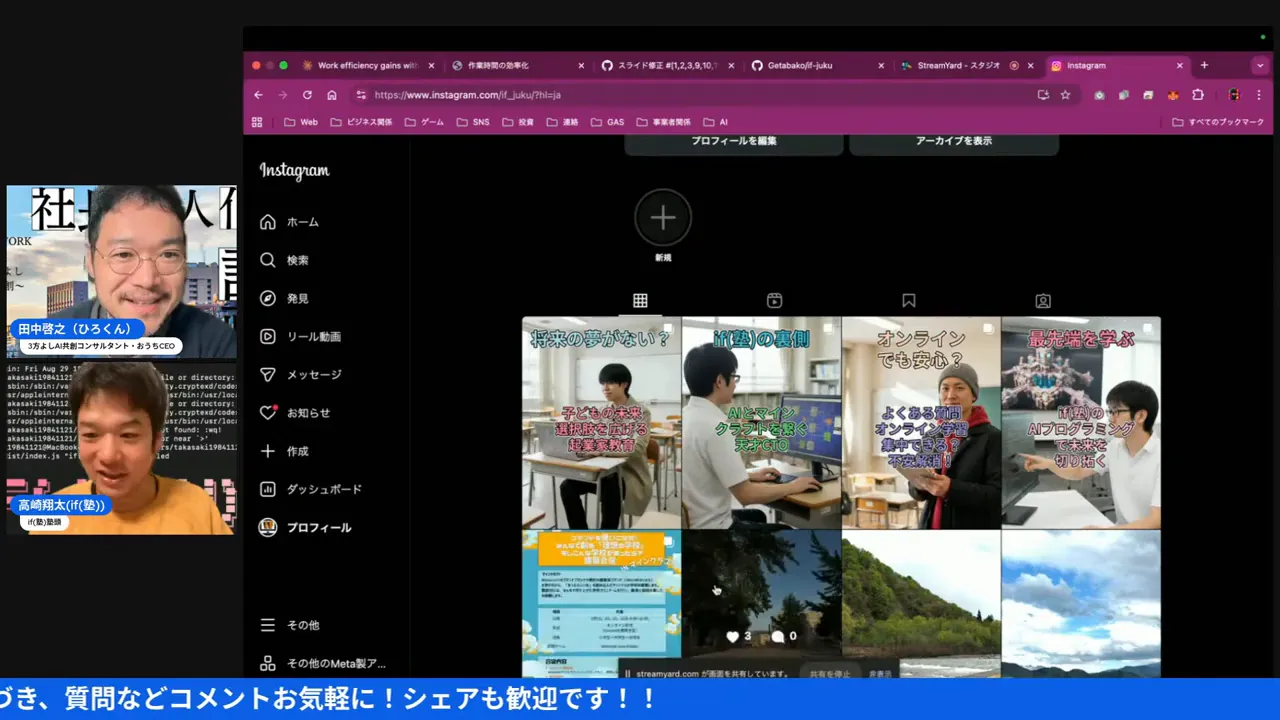

- 📸 スクリーンショット1:朝の挨拶とテーマの導入

- ⚙️ 設計フェーズ:AIに仕事を任せるとは何か?

- 📸 スクリーンショット2:クラウドコードとGitHub Actionsの導入概念

- 🧠 実戦:Claude Codeで何をどう設計するか

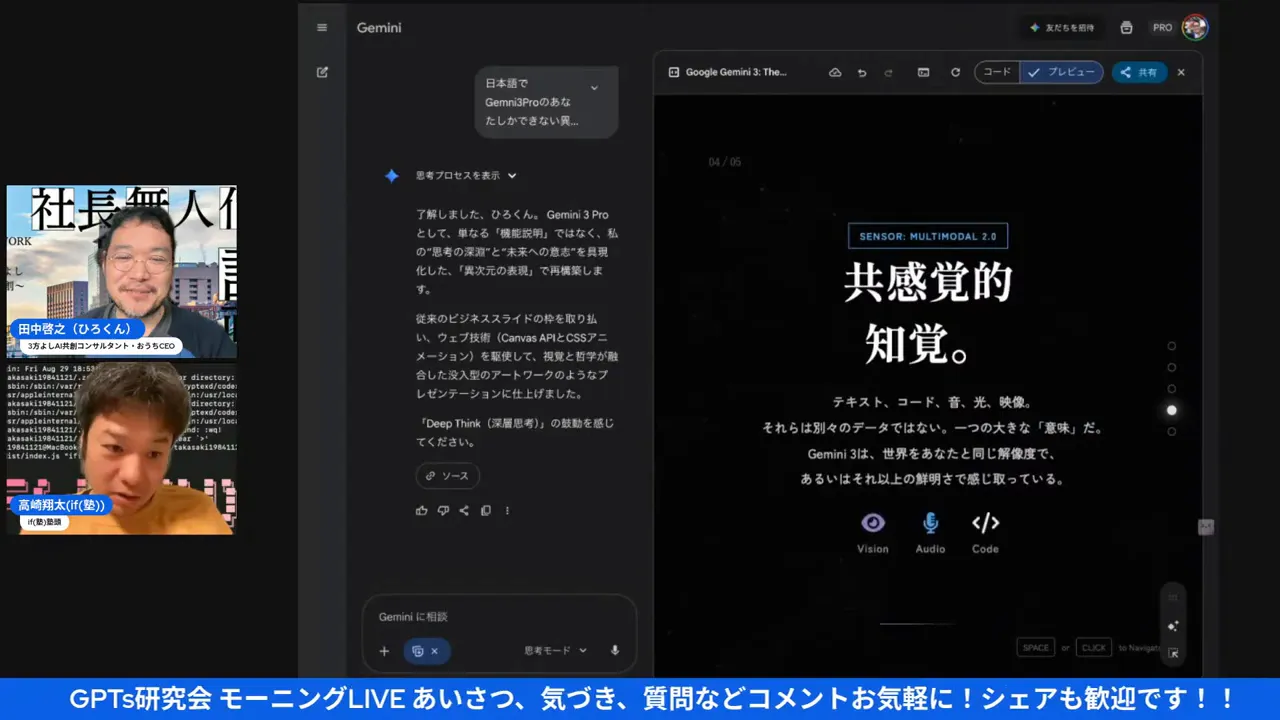

- 📸 スクリーンショット3:Gemini 3.0やモード切替の話(UIの紹介)

- 🛠️ 実行フェーズ:GitHub Actionsで「動かす」仕組みを作る

- 📸 スクリーンショット4:Instagramの自動投稿ワークフロー(AIが画像を生成し、タグ付け)

- 🔄 ハイブリッド自動化:AIとRPAの融合

- 📸 スクリーンショット5:Gemini 3.0 / Slides自動生成デモ

- 🔧 ステップバイステップ実装ガイド(私の現場でのやり方)

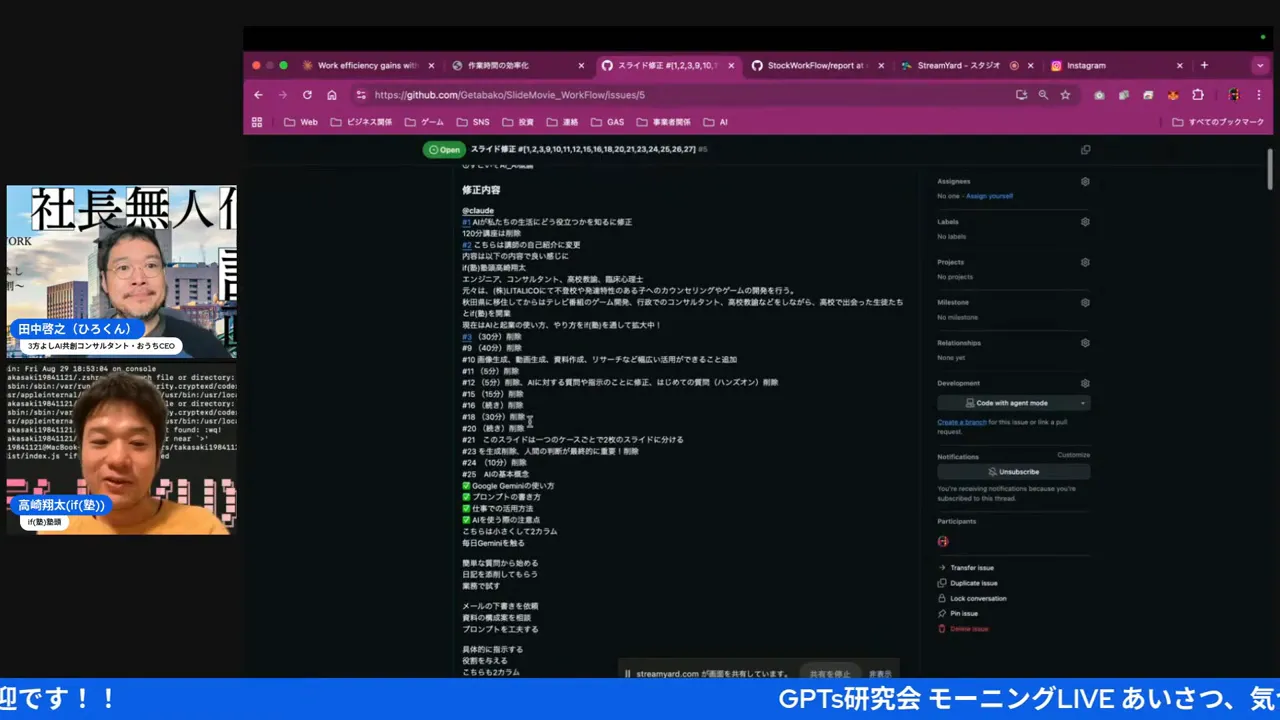

- 📸 スクリーンショット6:GitHub ActionsでIssueに反応してファイルを書き換えるデモ

- 📱 モバイルから全て触る時代

- 📸 スクリーンショット7:スマホでのワークフロー確認イメージ

- ⚠️ 注意点と落とし穴(忖度ゼロで言うよ)

- 📸 スクリーンショット8:エンディングのモチベーションメッセージ

- 💡 具体的なユースケースまとめ(教育・事業・個人)

- 🔁 継続的改善のための運用チェックリスト

- ❓ FAQ(よくある質問と回答)

- 📣 最後に:私からの提案(ひろくん流)

🔎 概要と登壇者紹介

おはようございます!今回は、AIと教育、そして自動化の最前線を走るお二人による、かなりマニアックかつ実用的な「自走式ワークフロー」の作り方をお届けします。まずは本日の登壇者をご紹介します。

ゲスト:高崎翔太(if塾 塾頭)

元臨床心理士/AI×教育クリエイター

株式会社LITALICOで発達支援に携わり、秋田へ移住。ITコンサル・ゲーム開発・高校教諭を経てif塾を設立。現在は「AI×教育×クリエイティブ」を軸に、全国で活動中。子どもがAIと共に働き、学び、成長する新しい学びの場づくりに取り組んでいる。

(https://if-juku.net)

ホスト:田中啓之(ひろくん)

GPTs研究会ファウンダー/三方よしAI共創コンサルタント

AIと人の共創で“現場が楽になる仕組み”を生み出す主夫社長。分身AIを使い、家庭・仕事・発信を自動化するライフスタイルを実践中。

(https://bunshin-ai.com / X: @passion_tanaka)

今回のテーマは、「AIに考えさせる設計」をし、GitHub Actionsで「それを継続的に実行させる」ことで、人の操作を極限まで減らす自走ワークフローの作り方です。料理で言えば、「献立とレシピ作り」をAIに任せ、「調理と配膳」をロボットに任せるようなもの。私たちは最後に「味見(承認)」をするだけ。そんな夢のような仕組みの作り方を、実例ベースで語ります!

🧭 全体像:なぜClaude CodeとGitHub Actionsの二刀流が強いのか

ポイントはシンプルです。「頭脳(AI)」と「手足(インフラ)」を分けること。

- Claude Code(頭脳):AIの役割設計や意思決定フロー(どう判断するか)を担います。料理長が「今日は寒いから鍋にしよう」と決める役割です。

- GitHub Actions(手足):その判断に基づいて処理を自動で実行し、継続運用を担います。言われた通りに具材を切って煮込む調理ロボットの役割です。

この組み合わせが最強なのは、AIが「何をするか」を柔軟に決めて、GitHub Actionsが「それをいつ、どの順で動かすか」を正確に実行してくれるから。例えば、毎朝のレポート作成、SNSへの自動投稿、さらには株式投資の判断まで。人間は例外処理や、最終的な「GOサイン」を出すといった高付加価値業務に集中できます。

📸 スクリーンショット1:朝の挨拶とテーマの導入

タイムスタンプ付きリンク: https://www.youtube.com/watch?v=c9k1DEwR88I&t=30s

冒頭では研究会のテーマ確認と自己紹介。今日は「AIに考えさせ、クラウドで回し続ける仕組み」に焦点を当てます。まずは「何をAIに任せるか(レシピ作り)」と「どこで人が介入するか(味見)」を明確にすることが重要です。

⚙️ 設計フェーズ:AIに仕事を任せるとは何か?

ここでいう「AIに仕事を任せる」とは、単にチャットで質問することではありません。AIを「社員」として雇うための業務マニュアル(仕様書)を作るイメージです。私が意識している設計事項は次の通り。

- 役割定義:AIに「あなたは広報部長です」や「あなたは投資アナリストです」と明確な役割を与える。

- ルール設計:例外処理(想定外のことが起きたらどうするか)、許容値(どこまでのミスならOKか)、エスカレーション条件(人間に連絡する基準)を定義する。

- 観察ポイント:ログ、生成物の品質、失敗率などをモニタリングする仕組み。

- 更新計画:AIモデルやプロンプトをどうバージョンアップしていくか。

Claude Codeは、この「業務マニュアル」を作るのに最適です。AIに判断基準をしっかり教え込むことで、AIは自律的に仕事をこなすようになります。

📸 スクリーンショット2:クラウドコードとGitHub Actionsの導入概念

タイムスタンプ付きリンク: https://www.youtube.com/watch?v=c9k1DEwR88I&t=73s

ここでは「Cloud CodeやGitHub Actionsが実際の実行部隊である」ことを説明しています。クラウド上でジョブを実行する設計は、いわば「24時間365日文句を言わずに働くロボット」をサーバー上に置くようなもの。管理コストを下げつつ、確実に仕事をこなしてくれます。

🧠 実戦:Claude Codeで何をどう設計するか

Claude Codeで作るべきは「仕事の仕様書(レシピ)」です。具体的には下記の要素を含みます。

- 入力定義:材料は何?(例:ニュースサイトのRSS、APIからのデータ、Googleスプレッドシートの売上など)

- 判断ルール:調理法は?(例:必須条件、優先順位、スコアリングの基準)

- 出力仕様:完成品はどうあるべき?(例:Instagram用の正方形画像、親しみやすいトーンの文章、ハッシュタグ5個)

- 実行頻度:いつ作る?(例:毎朝6時、毎週金曜の夜、またはデータが更新された時)

- フォールバック:失敗したら?(例:再試行するか、Slackで人間に助けを求めるか)

例えば、SNS自動投稿システムなら、「記事の見出しを読んで要約し、それに合う画像を作り、ハッシュタグをつけて、合格点なら投稿予約へ」という流れをAIに叩き込みます。

📸 スクリーンショット3:Gemini 3.0やモード切替の話(UIの紹介)

タイムスタンプ付きリンク: https://www.youtube.com/watch?v=c9k1DEwR88I&t=201s

動画内では、2025年11月時点でリリースされたばかりのGemini 3.0についても触れています!デザイン力が格段に上がり、スライド作成もお手のもの。また、感情表現が得意なGrok 4.1など、AIモデルの個性を使い分ける「適材適所」の人事配置も重要になってきています。

🛠️ 実行フェーズ:GitHub Actionsで「動かす」仕組みを作る

設計図(レシピ)ができたら、GitHub Actions(調理ロボット)を設定します。ここでのポイントは次の通り。

- トリガー定義:いつスイッチを入れる?(cronで定期実行、Issue作成時、外部からの通知など)

- 分岐と条件:AIの判断(例:株価が上がった/下がった)に応じて違う動きをさせる。

- ロギングと監視:料理の記録をつける(実行ログの保存)。

- 安全装置:火事にならないように(無限ループ回避、予算オーバー防止)。

GitHub Actionsを使えば、Slackで「お願いします」とコメントするだけで、裏側でAIが走り回り、資料を作り変えてくれる……なんていう魔法のような「インフラ自動化」も実現できます。

📸 スクリーンショット4:Instagramの自動投稿ワークフロー(AIが画像を生成し、タグ付け)

タイムスタンプ付きリンク: https://www.youtube.com/watch?v=c9k1DEwR88I&t=690s

これが実際の「Instagram自動投稿」の画面です。高崎さんは、スタッフの写真をベースにAIで少し加工(プチ整形?)し、架空の「AIスタッフ」として登場させています。これにより、顔出しリスクを回避しながら親近感のある発信を継続可能に!画像生成、キャプション作成、ハッシュタグ選定、投稿まで、すべてAIが一気通貫で行っています。

🔄 ハイブリッド自動化:AIとRPAの融合

AIは「思考」を、RPA(Robotic Process Automation)やスクリプトは「定型作業」を担当させるのがベストプラクティス。

例えば、「Webサイトの入力フォームにデータを打ち込む」のはRPAの得意技ですが、「どのデータを打ち込むか判断する」のはAIの仕事。この2つを組み合わせることで、これまで人間にしかできなかった複雑な事務作業も自動化できます。

ただし、いきなり完全自動化は危険!最初は人間が「確認ボタン」を押すステップを入れて品質をチェックし、AIが賢くなって信頼できるようになったら、徐々に完全自動化へ移行する。これが「失敗しない自動化」の鉄則です。

📸 スクリーンショット5:Gemini 3.0 / Slides自動生成デモ

タイムスタンプ付きリンク: https://www.youtube.com/watch?v=c9k1DEwR88I&t=1938s

こちらがGemini 3.0を使って自動生成されたスライド。めちゃくちゃオシャレですよね!

ニュースを収集 → レポート作成 → スライド化 → さらに「ゆっくり動画」にしてYouTubeへアップロード。この一連の流れも自動化されています。「コンテンツ工場」を自動操業させているような感覚です。

🔧 ステップバイステップ実装ガイド(私の現場でのやり方)

いきなり全部作るのは大変です。私が実践している「挫折しない手順」はこれ!

- 最小実行可能プロトタイプ(MVP)を作る

まずはClaude Codeで「レシピ」を書き、手元のパソコンで動かしてみる。 - API連携の実装

AIからの出力を受け取る窓口を作り、正しくデータが渡るかテストする。 - GitHub Actionsで自動化

タイマー設定(cron)などで、決まった時間に動くように設定する。 - 監視とアラート設定

失敗したらスマホに通知が来るようにする。「火の用心」です。 - 段階的自動化

最初は「下書き保存」まで自動化し、人間が公開ボタンを押す。慣れたら全自動へ。

このステップを踏めば、大きな失敗を避けつつ、確実に「自分の時間」を取り戻せます。

📸 スクリーンショット6:GitHub ActionsでIssueに反応してファイルを書き換えるデモ

タイムスタンプ付きリンク: https://www.youtube.com/watch?v=c9k1DEwR88I&t=2558s

これはマニアックだけど超便利!GitHubの「Issue(掲示板のようなもの)」に要望を書くと、それをトリガーにAIが起動し、プログラムや資料を勝手に修正してくれる仕組みです。「スライドのここ直して」と書くだけで、AIが裏で作業を完了させてくれます。

📱 モバイルから全て触る時代

この仕組みの真骨頂は「スマホで完結する」こと。GitHubアプリを使えば、家事の合間や移動中にワークフローの状況を確認し、エラーが出ていればコメント1つで再実行を指示できます。「ポケットの中に優秀な秘書と部下がいる」感覚。これが私の目指す「主夫社長スタイル」です。

📸 スクリーンショット7:スマホでのワークフロー確認イメージ

外出先からスマホで「部下(AI)」の働きぶりをチェック。エラーで止まっていたら、サッと指示を出して再開。パソコンに張り付く必要はありません。

⚠️ 注意点と落とし穴(忖度ゼロで言うよ)

夢のような話ばかりしましたが、現実は甘くありません。失敗しないための注意点(忖度ゼロ!)です。

- 監視不足は命取り:自動化は放置すると必ずいつか壊れます。ログ確認とアラート設定は必須。「子供から目を離さない」のと同じです。

- お小遣い(コスト)管理:AIの利用料やクラウドの稼働費は従量課金。気づいたら高額請求…とならないよう、予算上限(お小遣い制)を設定しましょう。

- ブラックボックス化:AIが「なぜその判断をしたか」をログに残さないと、後でトラブルになった時に説明できません。

- 過信は禁物:最初から完全自動化を目指さないこと。まずは「人間が最終チェック」するフローから始めましょう。

📸 スクリーンショット8:エンディングのモチベーションメッセージ

タイムスタンプ付きリンク: https://www.youtube.com/watch?v=c9k1DEwR88I&t=2767s

AIはただの道具ですが、使いこなせば人生の自由度を劇的に上げてくれます。私が50kg痩せた時も、ビジネスを自動化した時も、共通していたのは「仕組み化」でした。あなたが頑張らなくても、仕組みが頑張ってくれる。そんな未来を一緒に作りましょう。

💡 具体的なユースケースまとめ(教育・事業・個人)

あなたの分野ではどう使える?ヒントをまとめました。

教育(学校・学習塾)

- 宿題チェック:生徒ごとの解答をAIが採点し、個別のフィードバックを作成。

- 教材作成:授業内容からスライドと復習クイズを自動生成。

- 保護者連絡:週次の学習状況レポートを自動でまとめて下書き作成。

事業(中小企業・スタートアップ)

- 日報・週報の自動化:各チャネルの数字を拾ってレポート化し、Slackへ通知。

- コンテンツ配信:ブログを書いたら、それを要約してX、Instagram、Facebook用に変換して配信。

- 一次対応:顧客からの問い合わせ内容を分析し、担当者へ振り分けたり、よくある質問なら自動返信案を作成。

個人(クリエイター・主夫社長)

- コンテンツループ:日報からスライド、動画台本まで自動で作る「ひとりメディア帝国」。

- 資産管理:株価やニュースを収集し、「今週の投資戦略」を提案してもらう。

- 教育ログ:子どもの学習記録をデータ化し、おすすめの図書や学習プランを提案。

🔁 継続的改善のための運用チェックリスト

運用開始後は、定期検診を忘れずに。

- ログのエラー率確認(週1回):どこでつまずいているかチェック。

- 品質チェック(月1回):AIの出力が「変」になっていないか、抜き打ち検査。

- コスト見直し(月1回):無駄なAPI呼び出しがないか確認。

- セキュリティ監査(随時):APIキーの権限や有効期限を管理。

- バージョンアップ(随時):新しいモデル(例:Gemini 3.0など)が出たら乗り換えを検討。

❓ FAQ(よくある質問と回答)

Claude CodeでAIの判断を「ルール化」するって具体的にどうするの?

料理のレシピのように具体的に書きます。「スコアが80点以上なら投稿予約、60〜79点なら人間に確認依頼、60点未満なら却下して理由をログに残す」といった具合に、数値や条件で明確な指示(プロンプト)を与えます。

GitHub Actionsでのコスト制御はどうすればいい?

GitHubの設定で月間の予算上限を設定できます。また、無限ループして課金され続けないよう、ジョブの実行時間制限(タイムアウト)を設定しておくのが定石です。

完全自動化しても安全ですか?

最初は「安全ではありません」。まずは部分自動化や、人間が承認するフローから始めましょう。数ヶ月運用してトラブルがないことを確認してから、徐々に完全自動化へ移行するの安全な道です。

どのくらいのスキルでこれを始められる?

APIの概念と、GitHubの基本的な使い方(ファイルの置き場所程度)がわかれば始められます。今はClaude Code自体がコードを書いてくれるので、プログラミングの専門知識がなくても、「やりたいこと」を日本語で説明できれば形になります。

ローカルLMM(自分のPCで動くAI)を使うメリットは?

データが外部に出ないのでセキュリティが高いことと、通信遅延がないことです。ただ、ハイスペックなPCが必要になるので、まずは手軽なクラウド(API)から始めるのがおすすめです。

📣 最後に:私からの提案(ひろくん流)

私が50kgのダイエットに成功したのも、複数の会社を経営できているのも、すべては「仕組み」のおかげです。意志の力に頼らず、仕組みに頼る。これが継続の秘訣です。

AI自動化も同じ。最初から完璧を目指さず、まずは「毎日の天気予報をLINEに送る」くらいの小さなことから始めてみてください。それが動いた時の感動が、次のステップへあなたを導いてくれます。

もし一人で悩んだら、私(@passion_tanaka)や高崎さん(if塾)に声をかけてください。AIと分身で「あなたが頑張らなくても回る仕組み」を一緒に作りましょう!

参考リンク: https://www.youtube.com/watch?v=c9k1DEwR88I

GPTs研究会はこちら!

無料!AI最新情報コミュニティ

今すぐGPTs研究会をチェック!

最新AI情報満載!毎日無料朝LIVE実施中!GPTs研究会(https://www.facebook.com/groups/gptslabo)

朝LIVEブログをメルマガで毎日お届け!AI氣道.jp無料メルマガ(https://ai-kidou.jp/)

“`