最新のAI情報を知りたいですか?私たちは毎日、無料で朝のLIVE配信を行っています。ぜひ、私たちのコミュニティ「GPTs研究会」に参加して、AIの最前線に触れてみてください!

目次

- 🚀 はじめに — なぜ今「SNS運用の完全自動化」が重要なのか

- 🧩 全体像:AIによるSNS自動化システムの構成要素

- 🗓️ ステップ1:AIによるコンテンツカレンダーの自動生成

- 🎨 ステップ2:AIによる画像・動画コンテンツの自動生成

- 🗂️ ステップ3:生成コンテンツの整理整頓とメタデータ管理

- ☁️ ステップ4:生成コンテンツのサーバーへのアップロード

- 🤖 ステップ5:PublerとCSV連携による投稿の完全自動化

- 🛠️ 補足:ワークフローを支える便利なエンジンたち

- 🔑 重要:トークン管理とセキュリティ対策

- 🏫 事例紹介:教育現場におけるAI自動化の応用

- 💡 実践Tips:現場で役立つ細かいテクニック集

- ⚠️ 注意点:AI自動化の限界と倫理的な配慮

- 📋 実装例:月次自動化ワークフローのサンプル

- 📈 成果の計測と改善ループの回し方

- 🔧 トラブルシューティング:よくある失敗と解決策

- ❓ よくある質問(FAQ)

- 📸 ライブ配信キャプチャ一覧(動画リンク付き)

- 🎬 ライブ配信の全編動画はこちら

- ✉️ 最後に:私からのメッセージ

🚀 はじめに — なぜ今「SNS運用の完全自動化」が重要なのか

おはようございます!50kgのダイエットに成功した主夫社長、そして「三方よしAI共創コンサルタント」の田中啓之(ひろくん)です。私の仕事は、現場がもっと楽に、もっと創造的になるための「仕組み」を作ること。今回は、AIを使ってSNS運用を「ほぼ全自動」で回す、革新的なワークフローについてお話しするよ。

この話の核心はとてもシンプル。「人間がやるべき創造的な仕事」と「AIに任せられる単純作業」をきっぱりと分けること。これを実現すれば、SNS運用にかかる時間を劇的に削減できます。例えるなら、毎日献立を考えて料理する手間を、AIという名のスーパー執事に任せて、自分は新しいレシピ開発(=新しい企画)に集中するようなもの。経営者から教育者、個人クリエイターまで、すべての人に役立つ実践的な内容だから、ぜひ最後までついてきてね。

🧩 全体像:AIによるSNS自動化システムの構成要素

まずは、この自動化システムがどんな部品(ツール)で出来ているか見てみよう。これはまるで、レゴブロックで城を作るようなもの。それぞれのブロックが持つ役割を理解することが、成功への第一歩だよ。

- Claude Code:私たちの「脳」や「司令塔」の役割を果たすAI。どんな投稿を作るか計画を立てる中心的存在。

- GitHub:設計図(コード)を保管し、自動化のプロセス(ワークフロー)を実行する「基地」。

- Vercel:完成したコンテンツを展示する「ショーケース」。Webサイトなどを高速で公開できる。

- Publer:完成した投稿を指定した日時にSNSへ届ける「配達員」。

- 自作ツール:CSV生成や画像生成など、細かい作業を効率化する「専用の道具箱」。

- N8N / Kamui Code Workflow:各ツール間の連携をスムーズにする「接着剤」のような役割。

これらのツールを組み合わせることで、「Webサイトが更新されたら、AIが自動でSNS投稿の企画を立て、画像を生成し、指定した日時に投稿する」という一連の流れを、人の手をほとんど介さずに実現できるんだ。

🗓️ ステップ1:AIによるコンテンツカレンダーの自動生成

最初のステップは、投稿の「設計図」となるコンテンツカレンダーをAIに作らせること。これは、1ヶ月分の夕食の献立をAIシェフに考えてもらうようなもの。Claude Codeに、お店のコンセプト(事業内容)、ターゲット顧客、投稿の頻度(例:1日1投稿)などを伝えるだけで、最適なプランを提案してくれます。

- 事業の核を伝える:私たちのミッションや提供価値を簡潔にまとめてAIに教え込む。

- テーマを決める:月曜は「お役立ち情報」、火曜は「お客様の声」のように、曜日ごとのテーマを設定する。

- フォーマットを指定する:Instagramのフィード用なら正方形、ストーリーズ用なら縦長など、形式を具体的に指示する。

- CSV形式で出力させる:後工程の自動化を楽にするため、出力は表計算ソフトで扱えるCSV形式が鉄則だよ。

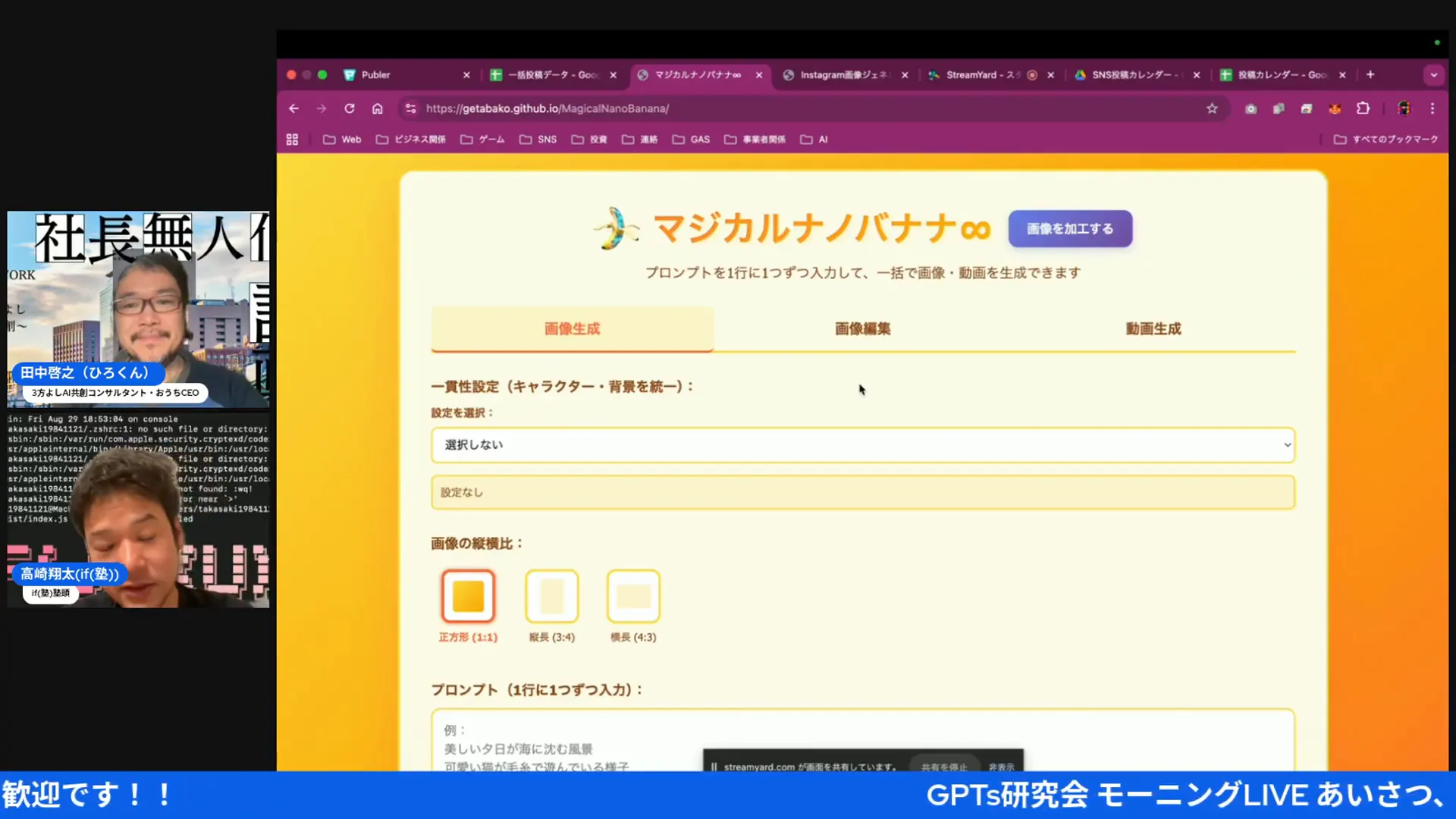

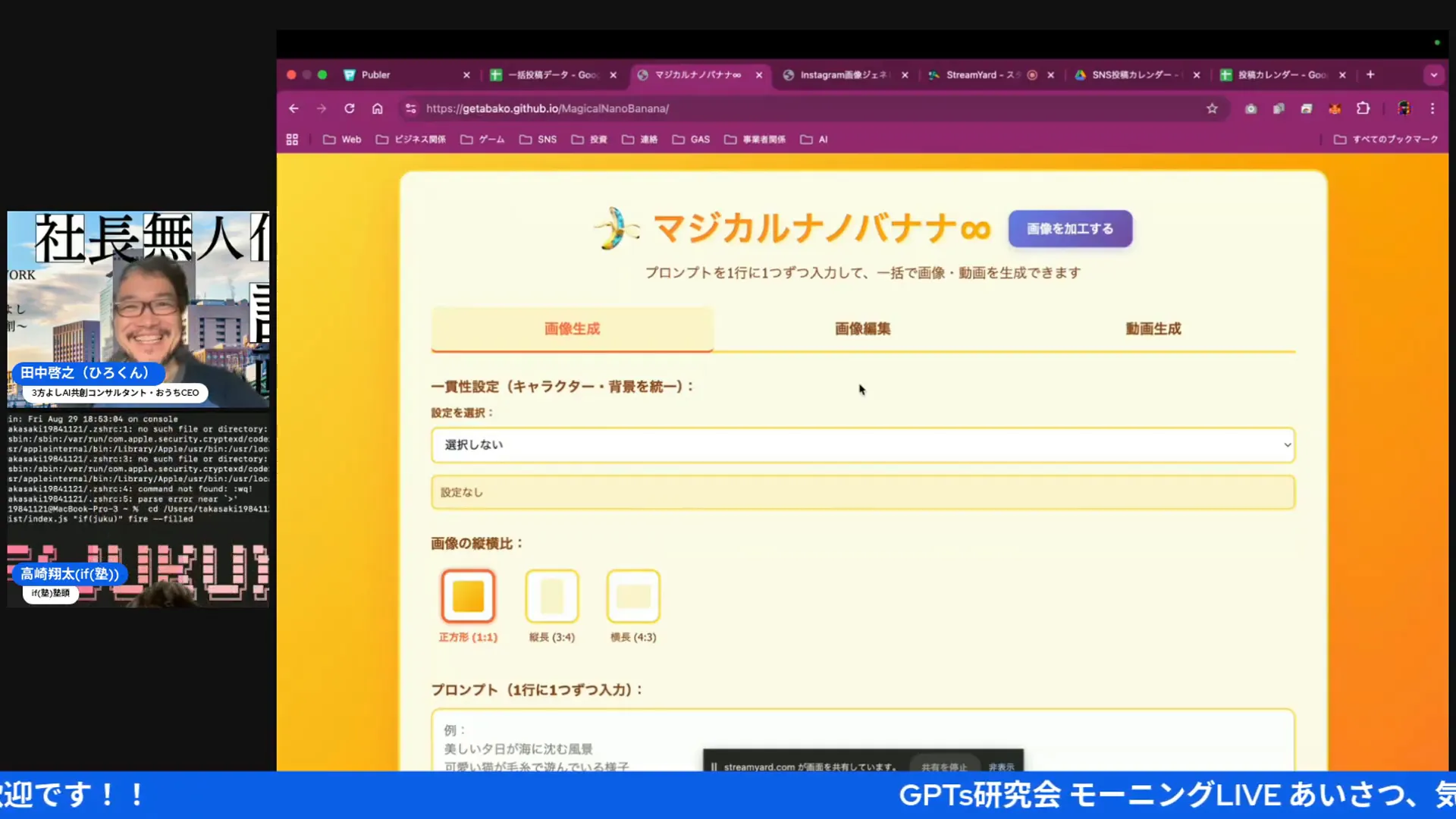

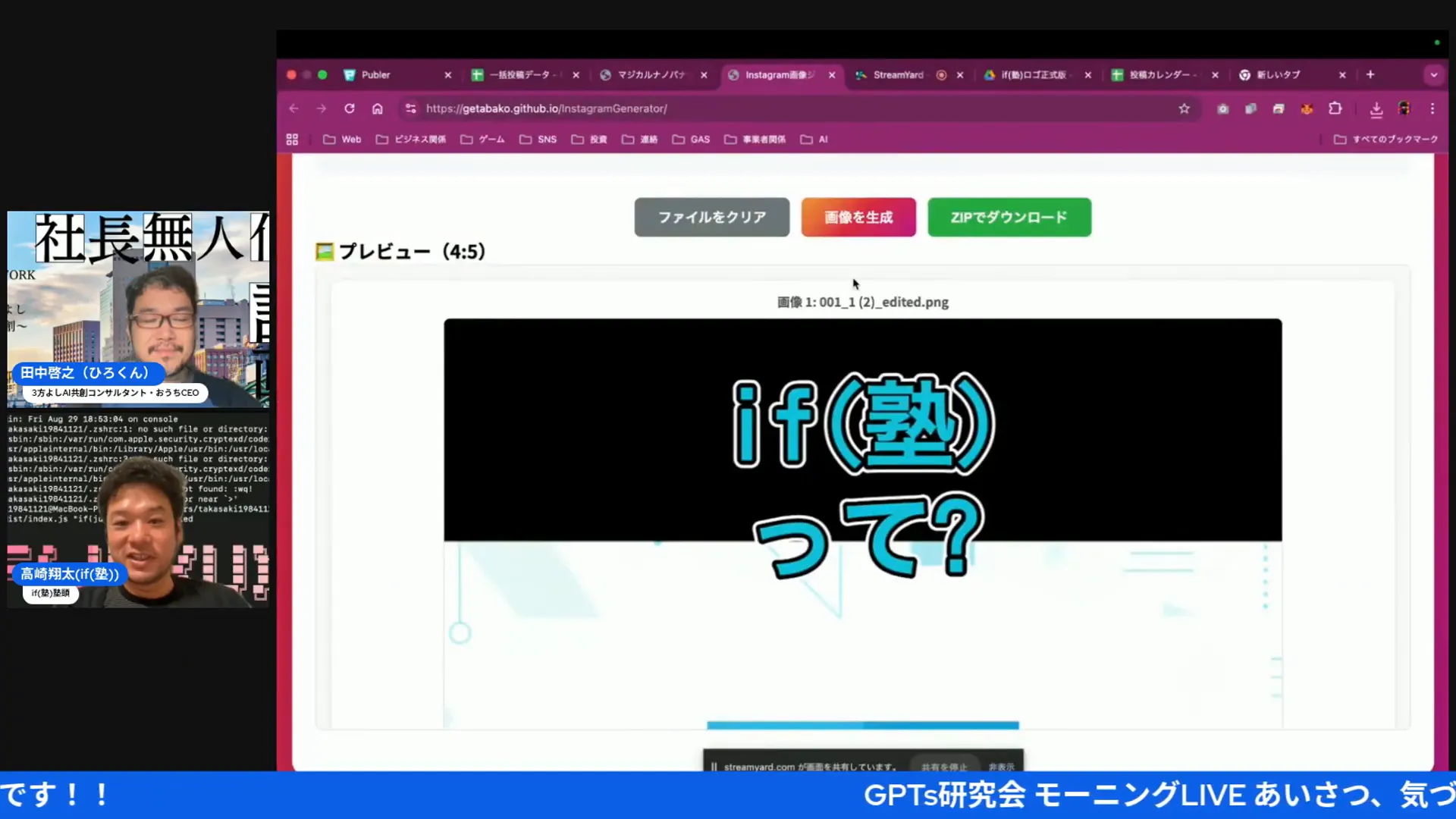

🎨 ステップ2:AIによる画像・動画コンテンツの自動生成

カレンダーができたら、次はいよいよ投稿の主役である画像の生成だよ。ここが一番クリエイティブで楽しい部分。重要なのは、ブランドイメージに一貫性を持たせること。料理で言えば、どの皿も同じシェフが作ったと分かるような統一感を出す作業だね。

- 画像プロンプトの作成:カレンダーの各投稿案に、ロゴの有無、配色、雰囲気などを指示するプロンプトを追加する。

- Text to Image:テキストの指示からベースとなる画像を生成する。

- Image to Image:ベース画像を元に、キャラクターやテイストを統一したバリエーション画像を生成する。

- Image to Movie:必要に応じて、画像から短い動画(リール素材)も作成する。

🗂️ ステップ3:生成コンテンツの整理整頓とメタデータ管理

画像が完成したら、次は「整理整頓」のフェーズ。ここをサボると、後で必ず困るよ。これは料理後のキッチンを片付けるようなもの。次に料理するときに、どこに何があるか分かっている状態を作っておくのが大事なんだ。

- 命名規則の徹底:画像ファイルは「20251101_01_投稿タイトル.png」のように、誰が見ても分かる名前にする。

- フォルダ分け:同じフォルダに投稿内容のCSVファイルと画像をセットで保管。リール用、ストーリー用など、用途別にフォルダを分ける。

- メタデータの保存:どんなプロンプトで生成したかという「レシピ情報」を記録しておく。これが後で再現や改善をするときに役立つよ。

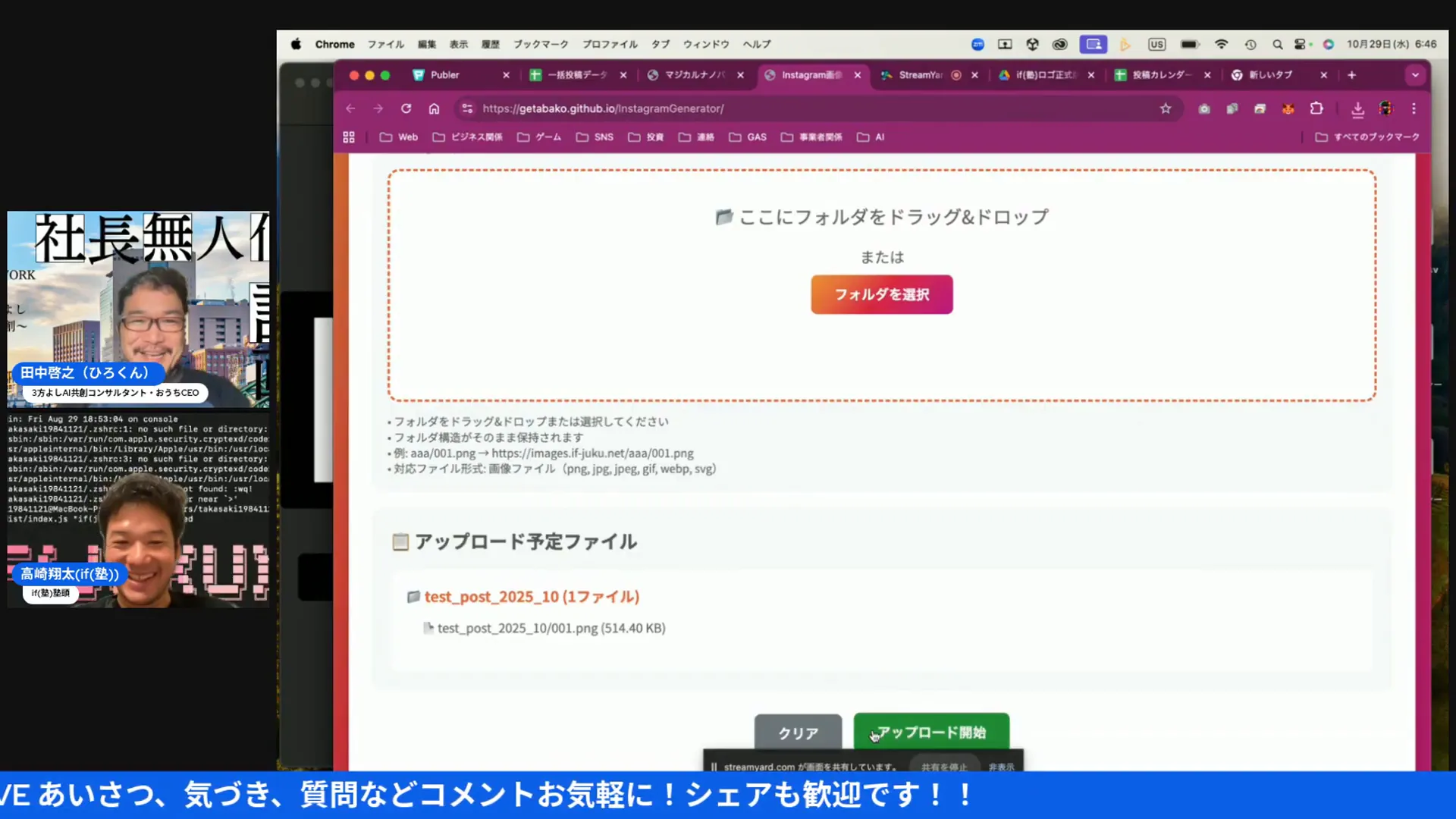

☁️ ステップ4:生成コンテンツのサーバーへのアップロード

整理整頓ができたら、いよいよインターネットの世界(サーバー)へコンテンツをアップロードするよ。これは、完成した商品を倉庫に運び込む作業に似ているね。

- Vercel:Webサイトやカレンダーの公開に最適。GitHubと連携すれば、更新が即座に反映される。

- FTP:昔ながらの方法だけど、画像ファイルなどを特定の場所に置いておきたい場合に使う。

- GitHub Pages:GitHubのリポジトリをそのままWebページとして公開する方法。

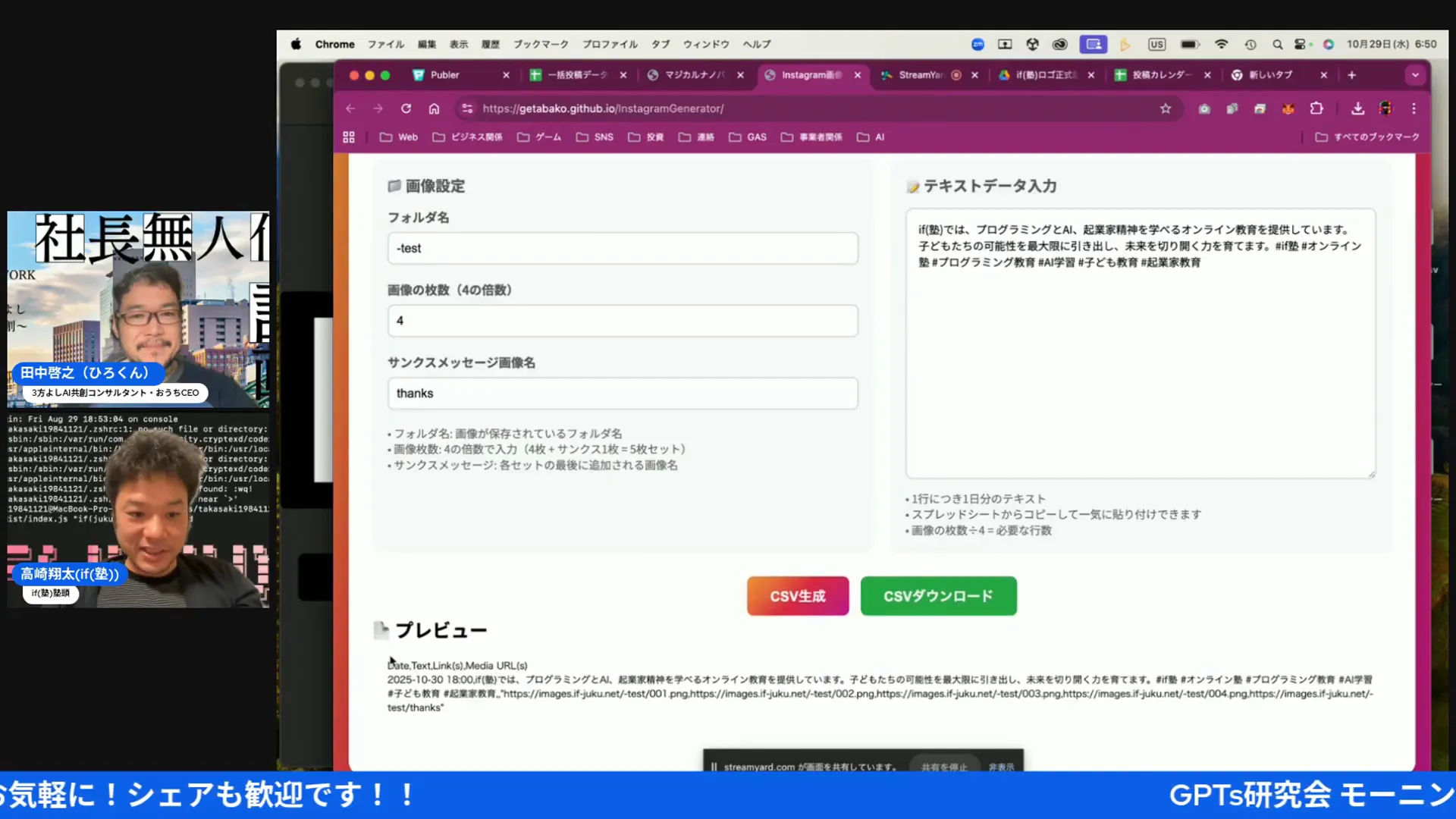

🤖 ステップ5:PublerとCSV連携による投稿の完全自動化

さあ、ここがゴール手前の最終局面!SNS管理ツール「Publer」に、これまで準備したCSVファイルを読み込ませることで、1ヶ月分の投稿予約が一瞬で完了します。これは、自動調理器に全ての材料と時間をセットして、あとは待つだけ、という状態だね。

- post_date:投稿日時(例: 2025-11-01 09:00)

- platform:投稿先SNS(例: instagram)

- post_text:投稿文(ハッシュタグ含む)

- image_filename:使用する画像ファイル名

- link:投稿に含めるリンク

このCSVファイルをPublerにインポートするだけで、全ての投稿がスケジュール通りに予約されます。毎日手動で投稿していた作業が、月に一度、数分の作業で終わる。このインパクトは計り知れないよ。

🛠️ 補足:ワークフローを支える便利なエンジンたち

ここまでの流れを全自動で動かすには、各ツールをつなぎ合わせる「ワークフローエンジン」があるとさらに便利だよ。これは、オーケストラの指揮者のような存在だね。

- GitHub Actions:コードが書ける人向けのパワフルな自動化ツール。

- Kamui Code Workflow:GitHub Actionsを、もっと使いやすくしたようなツール。UIが親切。

- N8N:様々なWebサービスとの連携が得意で、視覚的にワークフローを組める。

🔑 重要:トークン管理とセキュリティ対策

自動化で最も注意すべきなのがセキュリティ。特に、各サービスを連携させるための「APIキー」や「トークン」の扱いは重要だよ。これは、お店の合鍵のようなもの。管理を間違えると、誰でも入れてしまうからね。

- 秘密の場所に保管する:キーはコードに直接書き込まず、GitHub Secretsなど専用の場所に保管する。

- 必要最低限の権限を与える:合鍵には「倉庫の鍵だけ」のように、必要な権限だけを与える。

- 定期的に鍵を交換する:3ヶ月に1回など、定期的にキーを新しいものに交換する。

- エラーを監視する:不正なアクセスやエラーが起きたら、すぐに通知が来るように設定しておく。

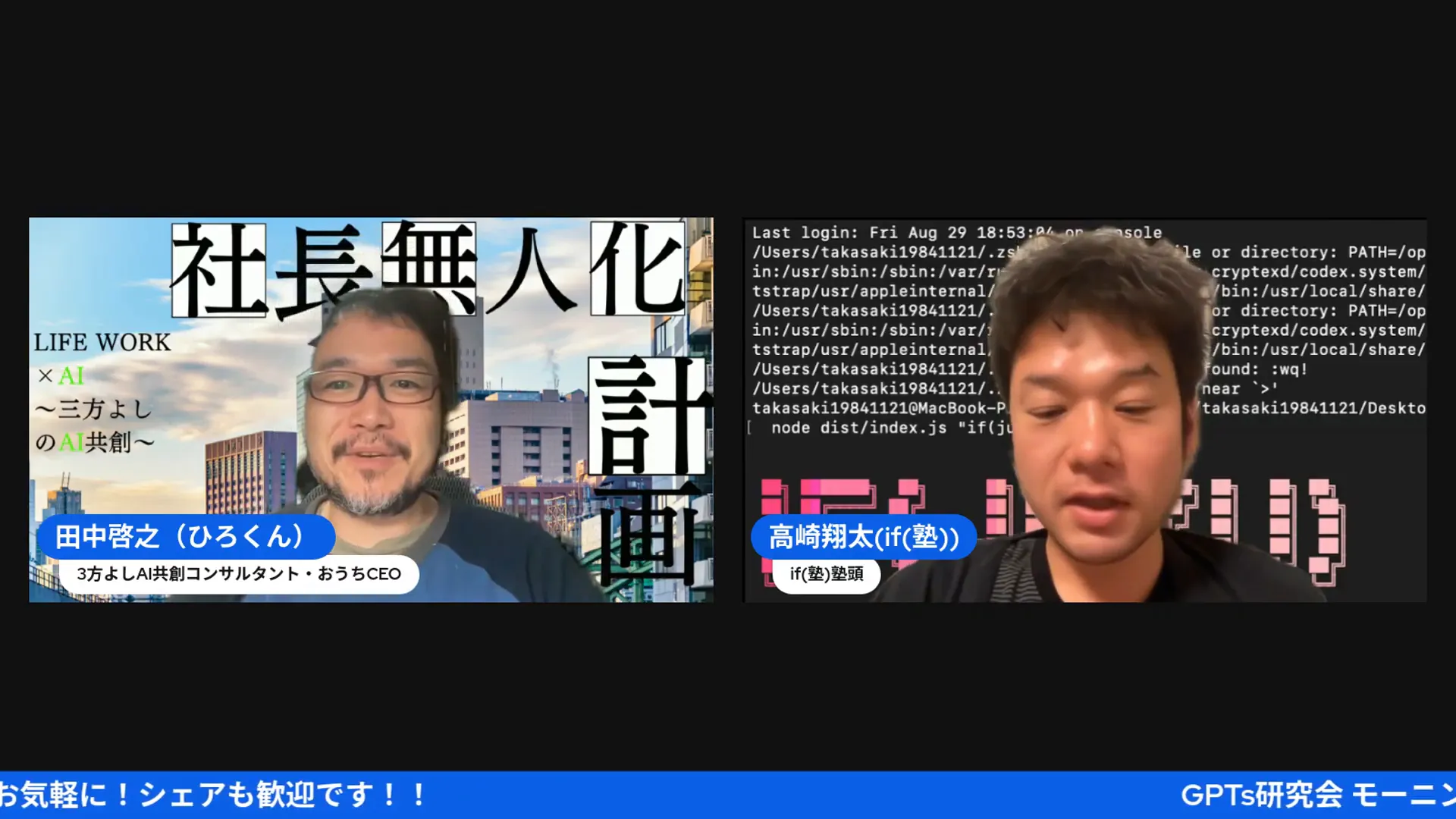

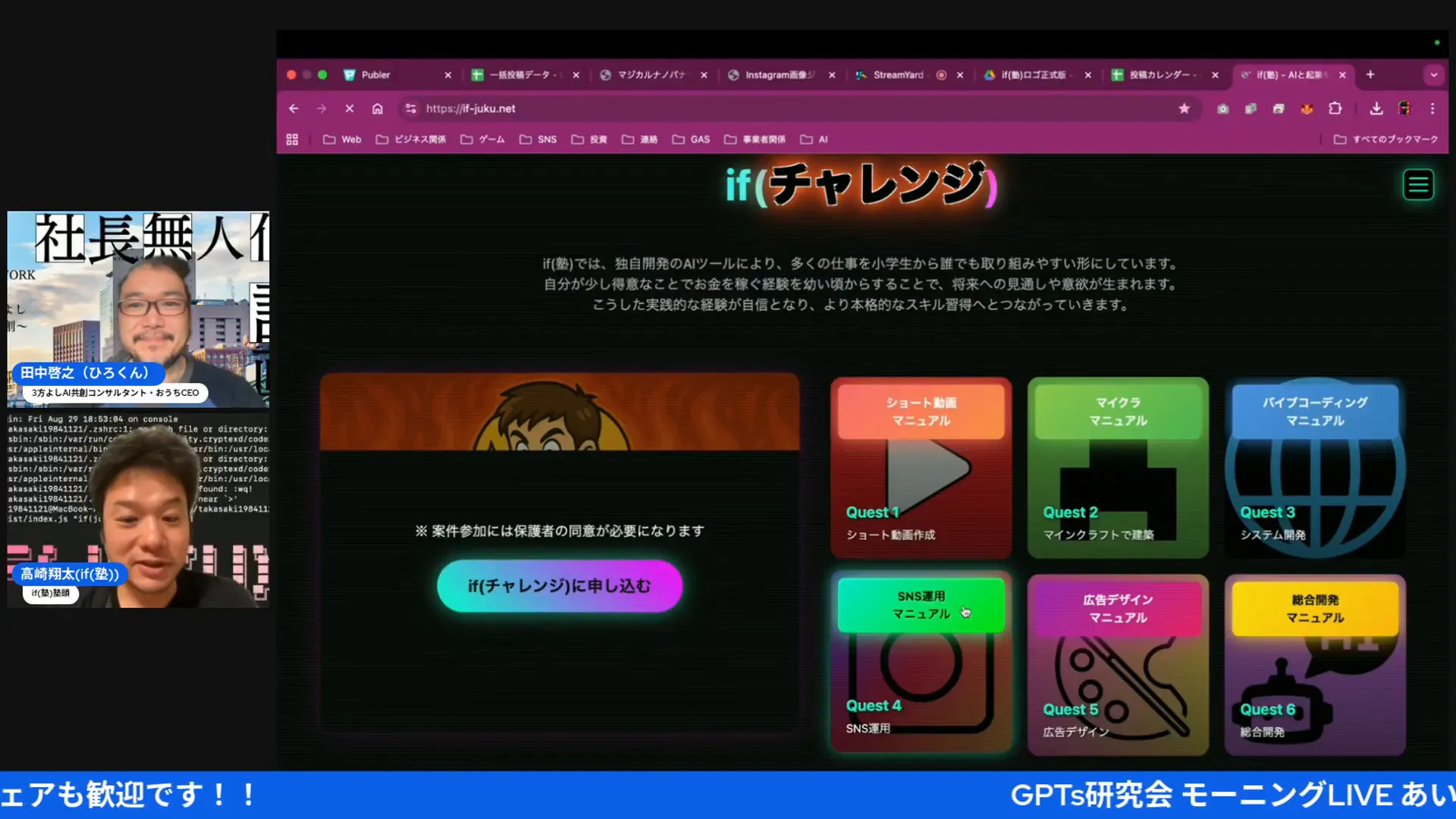

🏫 事例紹介:教育現場におけるAI自動化の応用

この自動化技術は、ビジネスだけでなく教育現場でも大きな可能性を秘めています。AIを「思考を補助する文房具」として使うことで、子どもたちの創造性を大きく伸ばすことができるのです。実際に、ライブのゲストでもある高崎翔太さんが運営する「if(塾) – AIと起業を学ぶオンラインプログラミング塾」では、まさにこのようなAI活用が実践されています。

- 試行錯誤の回数を増やす:AIを使えば、アイデアを形にする時間を短縮できる。これにより、子どもたちは失敗を恐れずに何度も挑戦できる。

- ルーティンからの解放:資料集めや画像作成のような単純作業をAIに任せ、子どもたちは「何を伝えたいか」という本質的な部分に集中できる。

- ポートフォリオの自動生成:子どもたちの作品を自動で整理し、Webサイトとして公開する。成長の記録が可視化され、学習意欲の向上につながる。

💡 実践Tips:現場で役立つ細かいテクニック集

ここでは、僕が現場で実際に使っている細かいコツをいくつか紹介するよ。

- ロゴのテンプレート化:画像の隅に入れるロゴは、あらかじめテンプレートを作っておくと、ブランドイメージが安定する。

- 投稿文のテンプレート化:投稿文も「導入」「本文」「まとめ」「ハッシュタグ」のように型を決めておくと、AIが生成する文章の質が上がる。

- テストを必ず行う:いきなり100件の投稿を予約するのではなく、まずは数件のテスト投稿で、意図通りに動作するか必ず確認する。

- プロンプトのバージョン管理:どの画像をどのプロンプトで作ったか記録しておく。これが改善のヒントになる。

何より大事なのは「まず30分で試してみる」という精神。小さく始めて、検証と改善を繰り返すことが、成功への一番の近道だよ。

⚠️ 注意点:AI自動化の限界と倫理的な配慮

AIは強力なツールだけど、万能ではない。自動化を進める上で、忘れてはならない注意点があるよ。これは、車の自動運転と同じ。システムを信頼しつつも、最終的な責任は運転手(=私たち人間)にあるんだ。

- 事実確認の徹底:AIが生成した情報が正しいとは限らない。公開前には必ず人間がファクトチェックを行う。

- 著作権への配慮:AIが生成した画像や文章が、他者の著作権を侵害していないか注意する。

- 偏見や差別のチェック:AIの学習データには社会の偏見が反映されていることがある。差別的な表現が含まれていないか、人間の目で確認する。

- 個人情報の保護:特に教育現場では、子どもの個人情報やプライバシーの扱いに最大限の注意を払う。

📋 実装例:月次自動化ワークフローのサンプル

ここでは、僕が実際に運用している月次ワークフローのサンプルを紹介するね。これを参考に、自分の業務に合わせてカスタマイズしてみて。

- 毎月1日 06:00:GitHubが自動で「今月のコンテンツ計画」というタスクを作成。

- 06:05:Claude Codeがタスク内容を読み取り、投稿カレンダー(CSV)を自動生成。

- 06:10:システムがCSVの各行に、画像生成用のプロンプトを自動で追記。

- 06:15〜07:00:画像生成AIがプロンプトに基づき、画像を大量に生成。

- 07:05:生成された画像を自動でフォルダ分けし、CSVの情報と紐付ける。

- 07:10:CSVをPublerが読み込める形式に自動で変換。

- 07:15:PublerへCSVが自動でインポートされ、1ヶ月分の投稿予約が完了。

- 07:20:万が一エラーが発生した場合は、Slackに通知が届き、人間が確認・修正。

📈 成果の計測と改善ループの回し方

自動投稿はゴールじゃない。本当のゴールは、成果を出し続けること。そのためには、PDCAならぬ「分析→改善→実行」のループを回すことが不可欠だよ。

- KPIを設定する:エンゲージメント率、クリック数など、何を目標とするか明確にする。

- データを計測する:どの投稿がどれだけ見られたか、データを取れるようにしておく。

- 分析する:週に一度、どの投稿が人気だったか、その理由は何かを分析する。

- AIにフィードバックする:人気投稿の特徴(テキストの言い回し、画像の色味など)を抽出し、次回のプロンプトに反映させる。

- 改善策を反映して再実行:改善したプロンプトで、翌月のコンテンツを生成する。

🔧 トラブルシューティング:よくある失敗と解決策

自動化にはトラブルがつきもの。でも、事前に「よくある失敗」を知っておけば、慌てずに対処できるよ。

- 画像が期待と違う → プロンプトをより具体的にする。「こういう画像はNG」というネガティブプロンプトも活用する。

- CSVのフォーマットエラー → テンプレートをしっかり作り、データが正しい形式かチェックする仕組みを入れる。

- 認証エラーで止まる → APIキーが正しいか、有効期限が切れていないか確認する。

- 自動化が突然止まる → どこで止まったか記録(ログ)を取り、エラーが起きても自動で再試行する仕組みを追加する。

❓ よくある質問(FAQ)

Q1. AI自動化を始めるには、まず何をすればいいですか?

A1. まずは「一番時間がかかっている単純作業」を一つだけ見つけて、そこから自動化してみましょう。例えば、毎日の投稿文作成や画像のサイズ変更など。30分で試せる小さなことから始めるのが成功のコツだよ。

Q2. Claude Codeと他のAI(GPTなど)の違いは何ですか?

A2. 僕の印象では、Claude Codeは長い文章の理解や、今回のようなワークフロー全体の設計を考えるのが得意だよ。一方でGPT系は、発想の豊かさや多様な表現が得意。両方をうまく使い分けるのがおすすめです。

Q3. 月120枚の画像生成は、本当に可能ですか?

A3. はい、可能です。ただし、1枚ずつ手作業で作るのではなく、プロンプトのテンプレート化とバッチ処理(一括生成)を組み合わせることが前提です。今回紹介したワークフローを組めば、現実的な目標になります。

Q4. 子どもにこの自動化を教えるときのポイントは?

A4. 「AIはあくまで道具であり、何を作るか、どう使うかを決めるのは人間だよ」と伝えることが大切です。AIを、思考を深め、試行錯誤の回数を増やすためのパートナーとして使えるよう導いてあげてください。

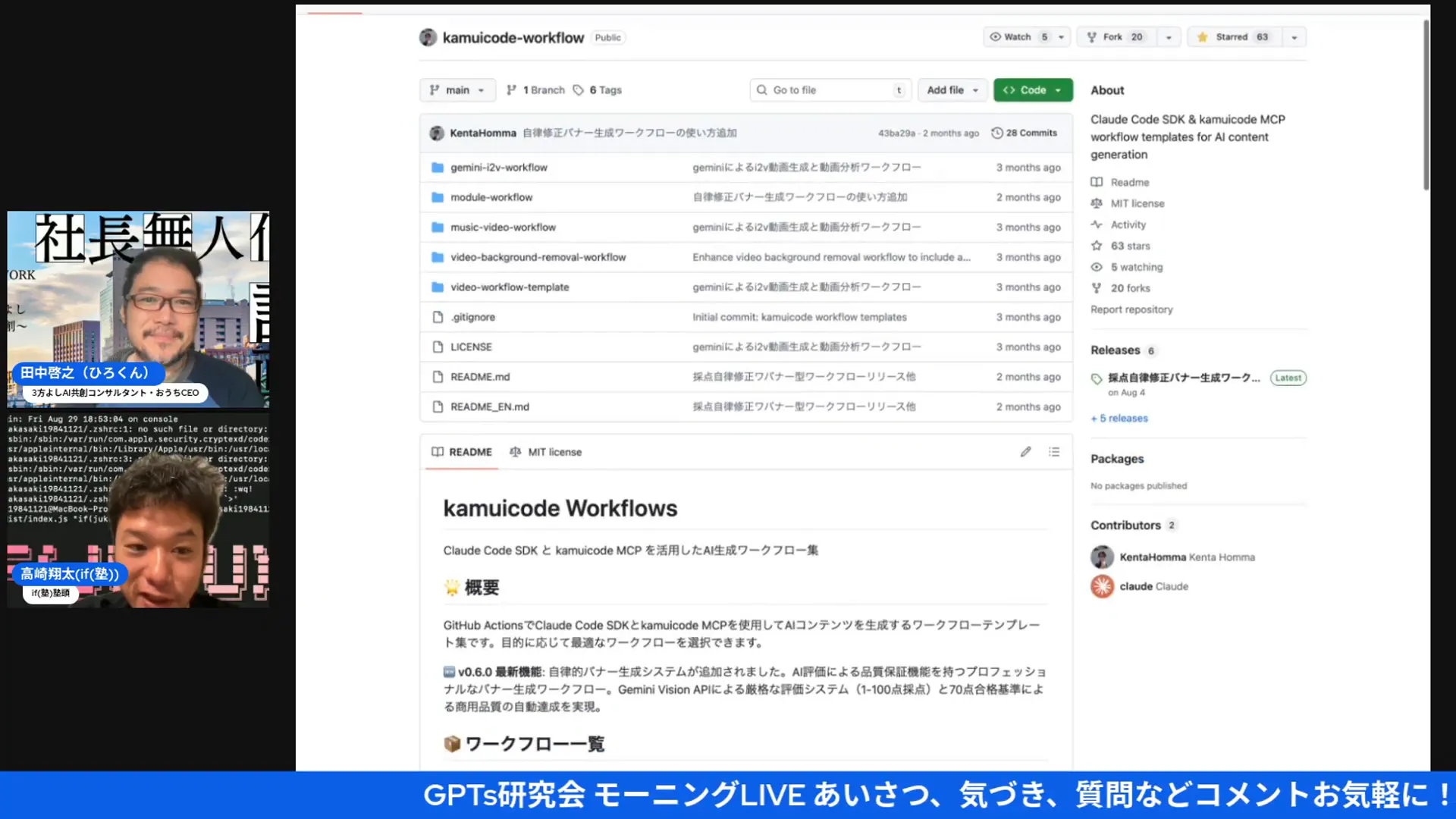

📸 ライブ配信キャプチャ一覧(動画リンク付き)

以下はライブで使った主要な場面のキャプチャだよ。各画像の横にあるリンクをクリックすると、動画の該当シーンから再生できるので、気になった部分をすぐに見返せるよ。

冒頭・自己紹介

▶ 動画で見る (0:37)

今日のテーマと、なぜこの話が重要なのかを簡潔に説明しているよ。

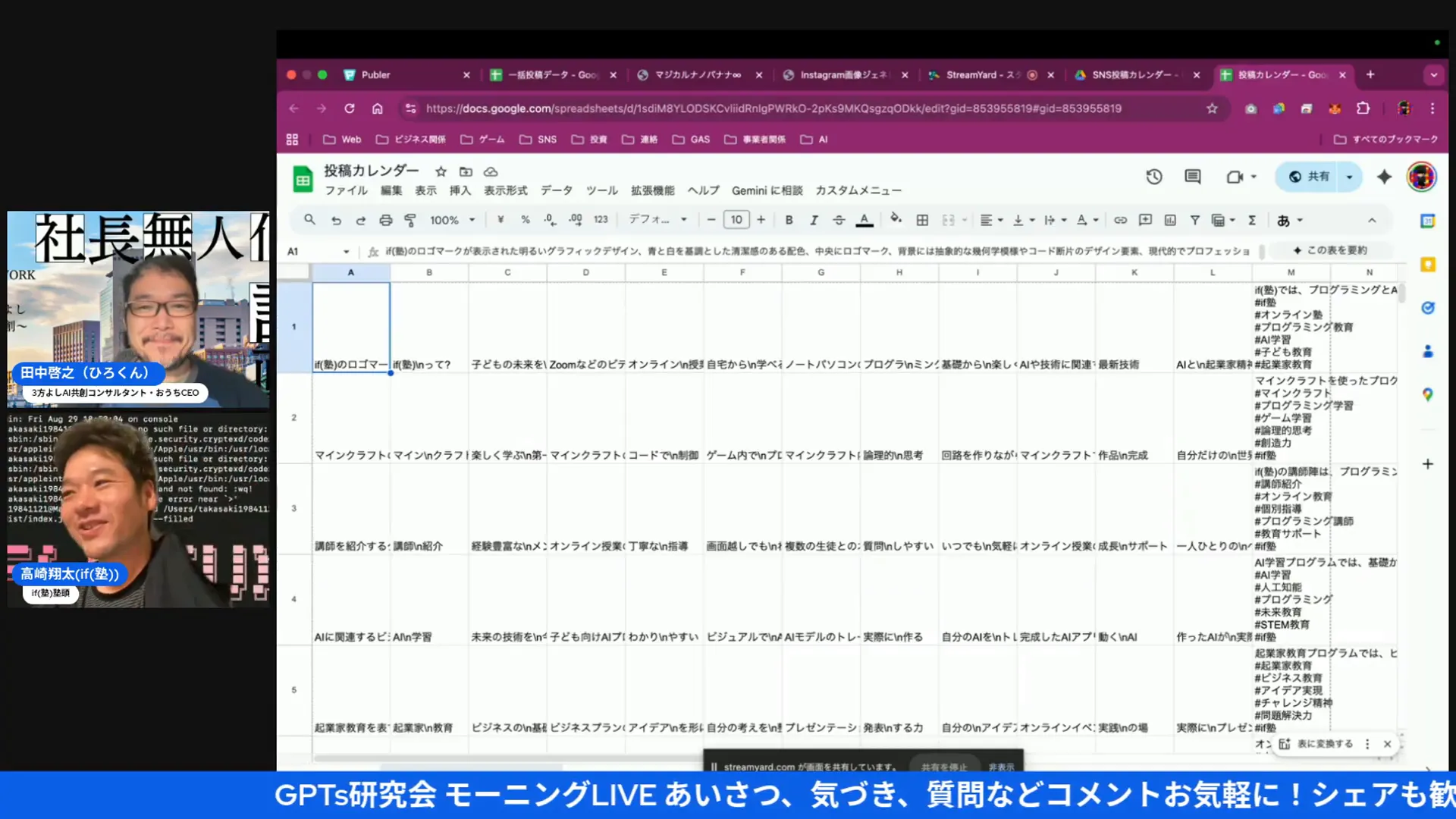

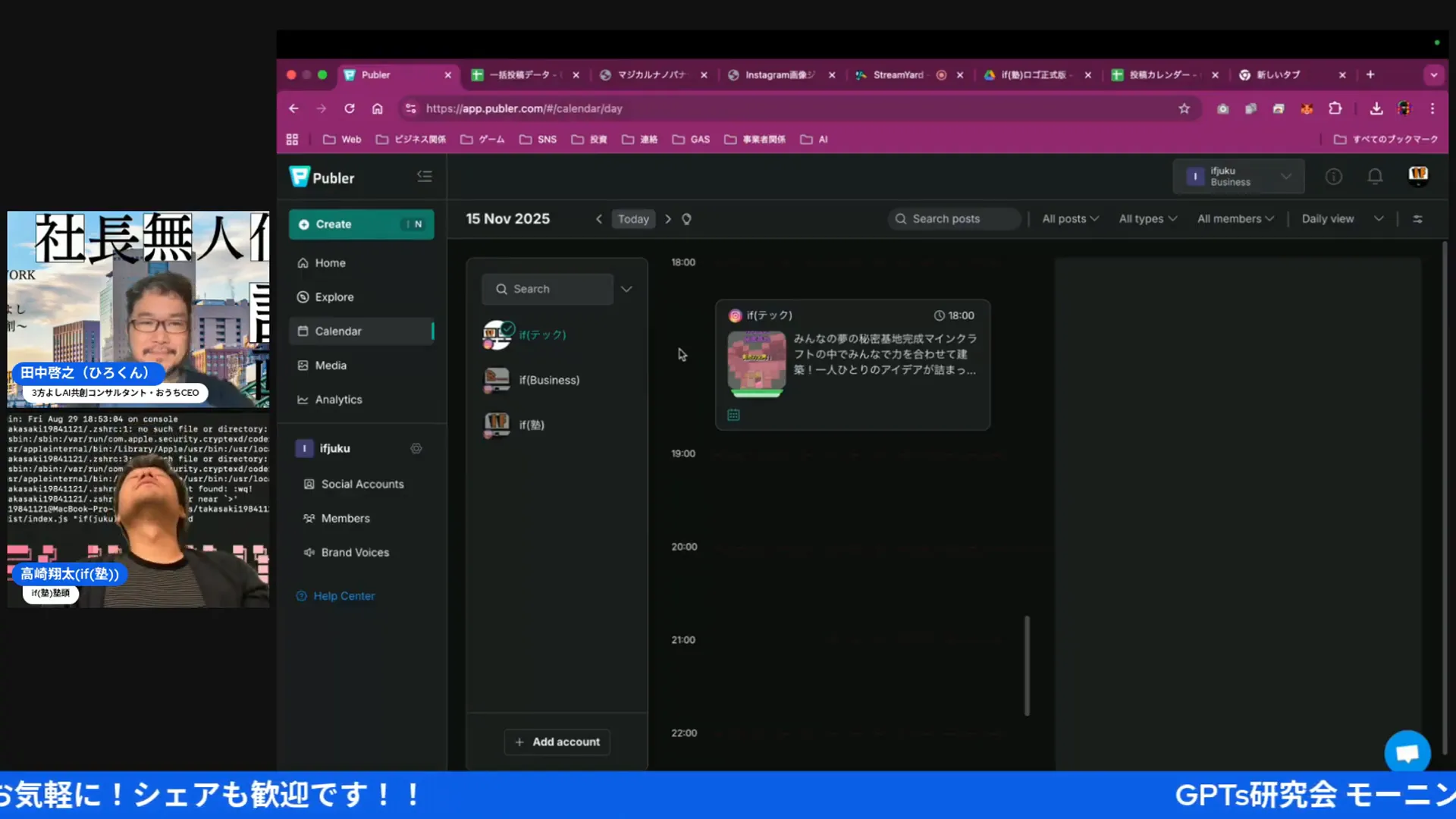

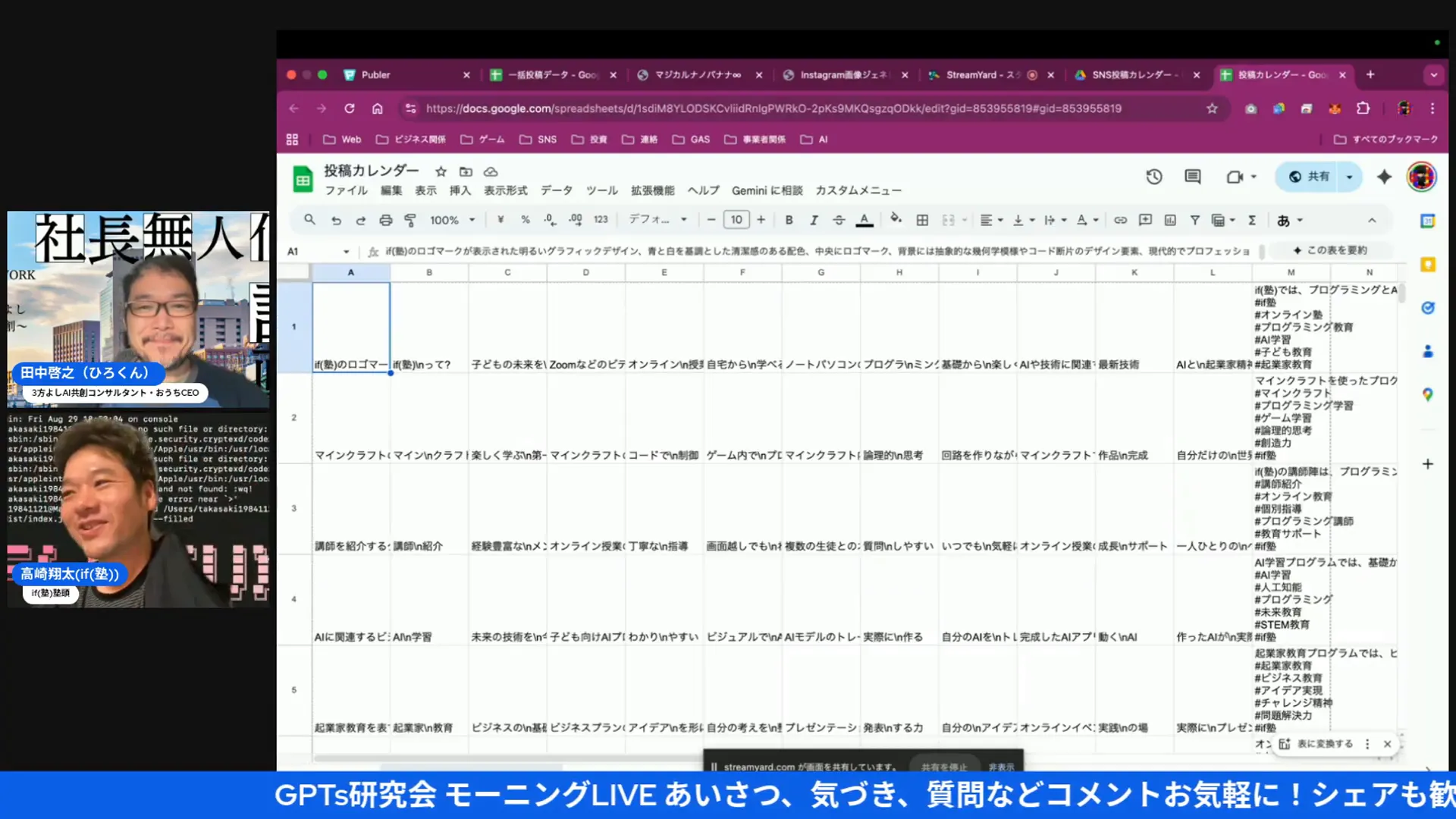

コンテンツカレンダー作成

▶ 動画で見る (5:58)

AIにどのようなルールを渡せば、質の高いカレンダーが出力されるかを解説。

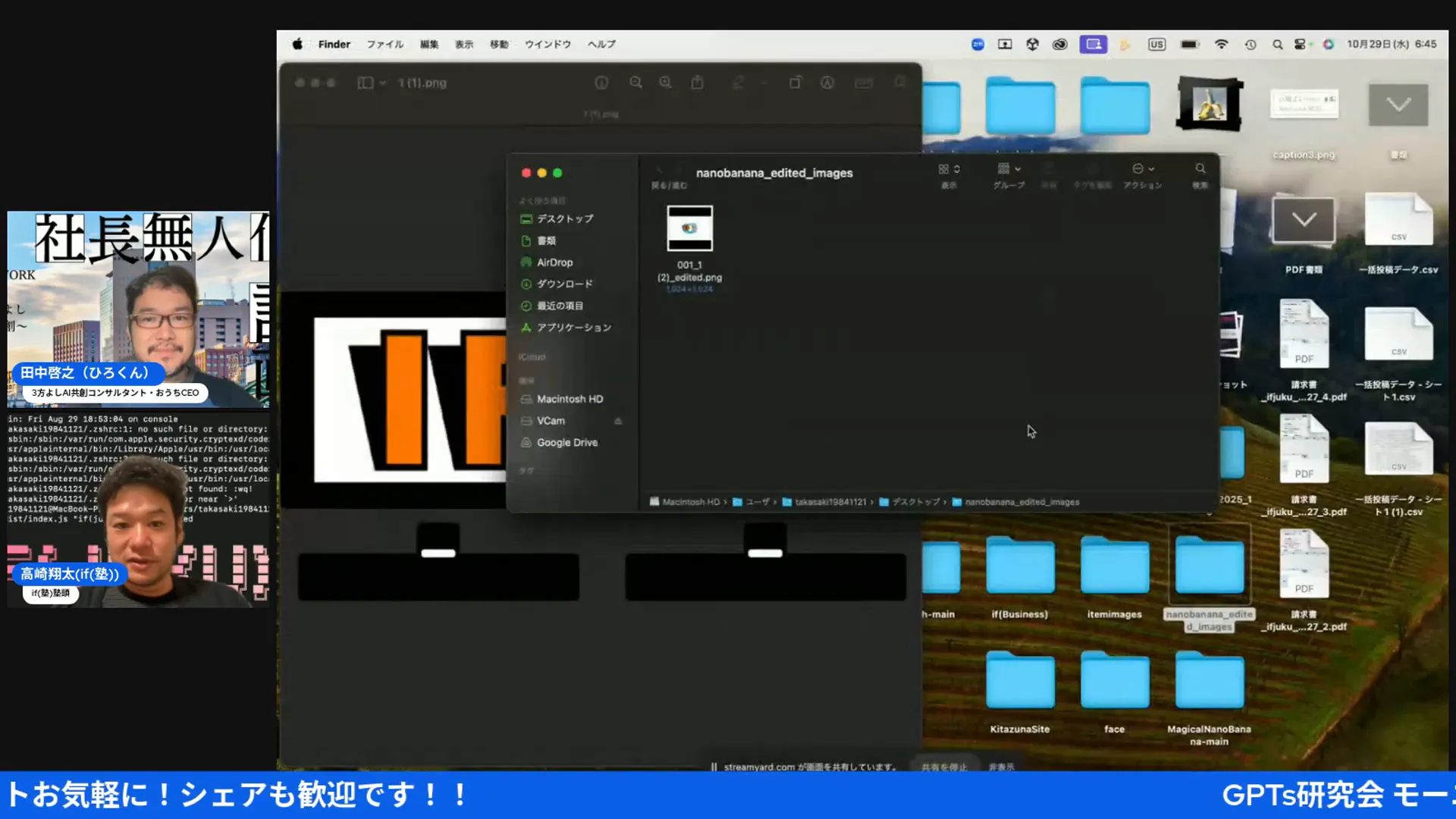

画像ダウンロードと整理

▶ 動画で見る (15:48)

自動化の成否を分ける、ファイル名の付け方やフォルダ構成の具体例を実演。

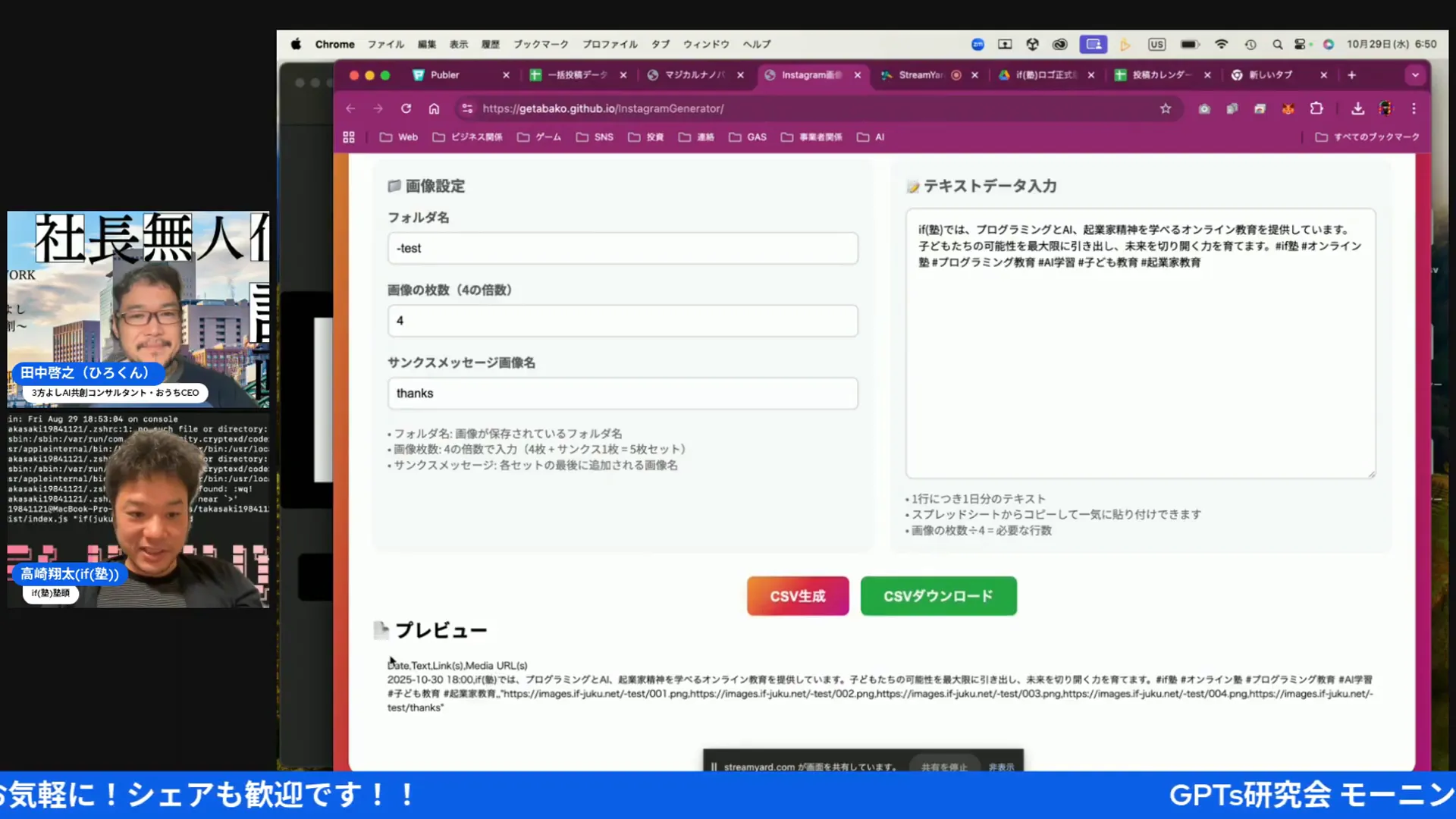

CSV生成とPubler連携

▶ 動画で見る (20:27)

自動化の最終工程。CSVを使って一括で投稿予約が完了する様子を実演。

🎬 ライブ配信の全編動画はこちら

この記事で解説した内容は、以下のライブ配信で実際に操作しながら詳しく説明しているよ。全体の流れやツールの操作感を知りたい人は、ぜひ動画もチェックしてみてね。

✉️ 最後に:私からのメッセージ

AIによる自動化は、決して難しい魔法じゃない。大切なのは「まず小さく試してみる」勇気と、「失敗から学んで次に活かす」姿勢だよ。失敗はデータであり、宝物なんだ。この仕組みを導入すれば、あなたは退屈な作業から解放され、もっと創造的で、本当にやりたい仕事に時間を使えるようになるはず。

もし今日の話を聞いて「自分もやってみたい!」と思ったなら、いつでも相談してね。私が提供する「分身AI.com」のサービスで、あなたのビジネスを加速させるお手伝いをします。子どもたちの未来の学びに活かすプランも、一緒に考えましょう!

この記事が面白かった、もっと最新のAI情報を知りたいという方は、ぜひ私たちの無料メルマガに登録してください。毎日の朝LIVEの要約や、ここだけの限定情報をお届けします!