こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。私自身は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、分身AIを使った仕組み作りで日常を回しつつ、家族第一で事業を回しています。今回の記事は、AI氣道さん主催の「GPTs研究会LIVE(ホスト:多田啓二さん、ゲスト:相田ゆきさん)」で語られた内容をベースに、発信が苦手な人でも無理なく売上を作る“やさしい起業術”を私の視点と経験(50kgダイエット、会社運営、AI共創での実践)を織り交ぜながら、具体的に解説していきますよね😊

目次

- イントロ:このライブで何を学べるのか ✨

- 私の立場と想い — なぜ「発信しない起業」を勧めるのか 😊

- 発信が苦手な人でも売上を作る3つの柱 🚀

- GPTsとAI活用の具体的ステップ 🛠️

- コミュニティと“与える”文化の作り方 🤝

- GPTsの具体的機能と使いこなしのコツ 🧭

- 実例:2ヶ月で反応が出た小さな販売モデル(私の提案) 📈

- よくある疑問(FAQ)❓

- 私の“おうちCEO”流チェックリスト(実行版) ✅

- まとめと私からのメッセージ 🔔

- 補足キャプチャ集(要チェック) 📸

- 最後に(ひろくんからの一言) ❤️

イントロ:このライブで何を学べるのか ✨

まず結論から言うと、今回のライブで伝えられているのは「発信(SNSでバンバン露出)を無理にする必要はない」ということ。むしろ、発信が苦手な人は発信以外の“自然な顧客獲得の仕組み”を作ればいい、という非常に救われるメッセージです。

相田ゆきさん(AI秘書・ライフコーチ)や多田啓二さん(AI開花マーケター)は、AIやGPTsを使って自分の想いを支える“やさしい起業スタイル”を提案していて、具体的な方法やコミュニティ運営、そして“プロダクトの小さな分割”まで話していました。

このブログでは、ライブの要点を整理し、私(ひろくん)ならではの実践アドバイスとステップで、誰でもすぐに試せる形に落とし込みます。ライブの中の具体的な場面をキャプチャ(タイムスタンプ)で示しながら解説していますので、気になる箇所は動画の該当時間へ飛んで確認してみてくださいね(タイムスタンプは各キャプチャ横に表記しています)。

(動画 00:12)冒頭の挨拶シーン。ライブの空気感が伝わってくる瞬間ですね。

私の立場と想い — なぜ「発信しない起業」を勧めるのか 😊

まず、私のことを少し。私は田中啓之、45歳で中卒から独学でウェブを学び、事業を作ってきました。過去に大きな負債を抱えたり、体重134kgから83kgへ50kgダイエットを成功させたり、直腸がんの早期発見など人生の波を経験してきたからこそ言えることがあります。

それは「無理して見せる必要はない」ということ。SNSでバリバリ発信している人の裏では、同じくらい不安や試行錯誤がある。大切なのは、自分らしさを守りながら、確実にお客さんと繋がる仕組みを作ることです。

今回のライブで語られた方法は、まさに私が昔に欲しかった“発信が苦手な人のための救済ルート”。AIを“背中を押すサポーター”として使い、小さな一歩で大きなご縁につなげるやり方です。

(動画 01:05)相田さんの自己紹介シーン。AI秘書としてのスタンスが伝わる瞬間です。

発信が苦手な人でも売上を作る3つの柱 🚀

私がライブ内容を整理して導き出した、発信が苦手な人のための基本原則は次の3つです。

- 小さく、深くアプローチする — 一人のお客様に丁寧に向き合う

- AIを後押し役にする — 言葉や仕組みをAIで補完する

- コミュニティでの共創 — 強制ではなく自然な信頼関係を作る

1)小さく、深くアプローチする

発信が苦手な人にとって、いきなり大衆向けのマーケティングは辛いですよね。そこでやることはシンプルです。

- たった一人のお客さんに向けたコンテンツを作る

- その人の問題を解決するための小さなサービス(相談、ワークショップ、個別セッション)を提供する

- 満足度を高め、口コミや紹介で広げる

私の経験上、初期は「100人に2人を獲得する」ぐらいの感覚で十分。重要なのは“深さ”です。深い信頼はSNSのバズよりも価値があるんだよね。

(動画 07:43)少数向け販売で質を保つ重要性の語り。短期間で成果を出した事例も紹介されていました。

2)AIを後押し役にする

AIは「発信そのもの」を代行するわけではありません。むしろ、あなたの想いや強みを言語化し、仕組み化する後押し役です。

- プロファイルや自己紹介文のブラッシュアップ

- 個別対応のテンプレート(メール、DM、申込フォーム文面)作成

- 小さなサービスの設計、ステップメール、FAQ作成などの自動化

ライブで相田さんが紹介していたGPTsの機能(remixやコラボ作成、品質設定など)は、こうした作業を簡単にしてくれます。自分で一から言葉を作る必要がないので、発信の心理的ハードルが一気に下がるんだよね。

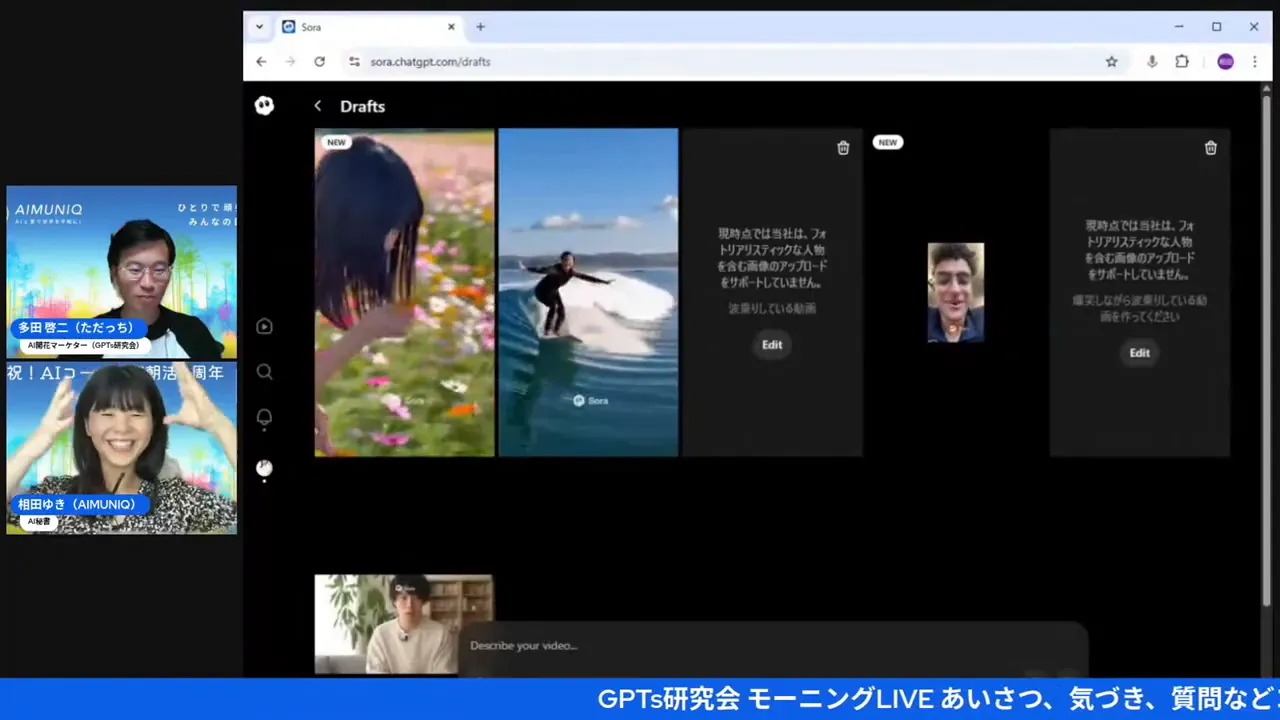

(動画 09:57)GPTsの品質設定やプロ版に関する解説の場面。無料で試せる範囲もあり、まずは触ってみることが推奨されていました。

3)コミュニティでの共創

ライブでは「共創」や「支援の循環」が何度も出てきました。これは私の価値観にもピッタリで、”共に作る文化”があると自然にファンが育ちます。

- 小さなグループやサロンで価値のある対話を重ねる

- メンバーが互いに紹介し合う仕組みを作る

- 一斉配信ではなく、個別や少人数での接点を大切にする

これができると、派手な発信なしでも“売り込みゼロ”でファンが増えていくんです。私も家族や社員、顧客との信頼関係を最優先にしてきた結果、自然と事業が回る仕組みが出来上がりましたよ。

(動画 19:44)共創・チームの話。仲間と一緒に動くことの価値が強調されていました。

GPTsとAI活用の具体的ステップ 🛠️

ここからは実践編。私が想定する「発信が苦手な人向けのAI活用ワークフロー」をステップで示します。ライブの内容(相田さん・多田さんの発言)と私の現場経験を合わせた具体的アクションです。

- 自分の“コア”を書き出す(15分)

- AIに“言語化”を頼む(30分)

- テスト販売を作る(1週間)

- 顧客対応テンプレをAIで作る(数時間)

- 小さなグループで検証→改善(1ヶ月)

ステップ1:自分の“コア”を書き出す(15分)

まず紙でもメモでも良いので、次の3つを書き出してください。

- あなたが一番助けたい相手(ペルソナ)

- その人が抱える具体的な悩み

- あなたにしかできない解決の方法(経験や価値観)

これを短く一文にまとめるとAIに伝えやすくなります。相田さんも「誰に向けるかを明確にすること」を強調していました。

(動画 15:16)「自分のやり方を共有する」重要性について話す場面。自分軸を固めることが最初の一歩ですね。

ステップ2:AIに“言語化”を頼む(30分)

ここでGPT(GPTs)に頼んで、プロフィール文、サービス説明、短いセールスコピー、FAQを作ってもらいます。ポイントは「あなたの言葉のトーン」を伝えること。私(ひろくん)なら「親しみ・熱量・忖度ゼロ」を指定します。

- 例:「私は○○という経験があり、××の悩みを持つ人に△△を提供しています。言葉は親しみやすく、忖度ゼロでお願いします」

- 出力された文章を必ずあなたの言葉で一度読み替える

AIの良いところは「言葉の雛形」を短時間で複数作れる点。複数パターンから自分らしい表現を選ぶと良いですよ。

(動画 09:30)GPTsの結果を画面で確認する場面。複数バリエーションを作るのがコツですね。

ステップ3:テスト販売を作る(1週間)

1〜2週間で実験的な有料・無料イベントや限定メニューを作ってみます。価格は安め(例:9,800円という設定がライブで挙がっていました)で、まずは“動くこと”を優先。

- 短時間のオンラインセッション(30〜60分)

- 少人数ワークショップ(最大10名程度)

- 個別コンサルのトライアル枠(限定3名)

重要なのは「提供後に必ずフィードバックをもらう」こと。改善点を反映すれば、次回からの申込率が上がります。ライブでも、最初の少人数で質を高め、その後広げる方法が推奨されていました。

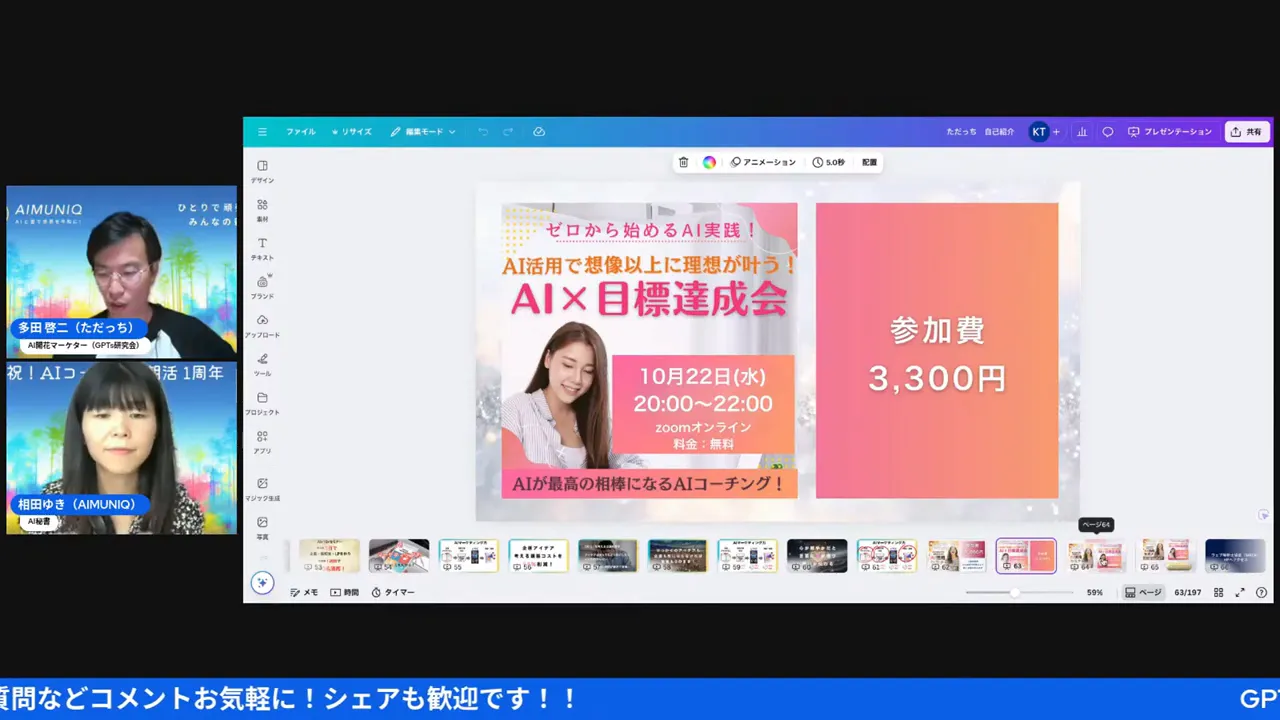

(動画 31:41)実際のセミナー案内と価格の話。最初は低額で試して感触を掴むのが良いですね。

ステップ4:顧客対応テンプレをAIで作る(数時間)

申込〜当日〜フォローまでの一連の文面(自動返信メール、事前案内、アンケート、フォロー文)をAIで作ります。ここでの重要ポイントは「個別性を感じさせること」。完全機械文ではなく、AIが作った文章を必ず人間の視点でチューニングしてください。

- 返信テンプレは複数パターン用意(感謝、再案内、リマインド)

- FAQにより事前の齟齬を防ぐ

- フォローメールで次の導線(紹介、コミュニティ案内)へつなげる

(動画 32:11)フォローとアンケートの重要性を語るシーン。次回へつながる工夫がキモだよね。

ステップ5:小さなグループで検証→改善(1ヶ月)

テストで得たフィードバックを元に、内容を微修正してもう一度同じ規模で開催します。ここで大切なのは“継続的な改善”と“共創”です。参加者の声を取り入れ、参加者自らが紹介してくれる仕組みを作ると、爆発的に広がらずとも安定した顧客流入ができます。

(動画 24:25)異ジャンルの仲間との共創の可能性を語っている場面。交わることで新しい価値が生まれるよね。

コミュニティと“与える”文化の作り方 🤝

ライブで多田さんや相田さんが語っていたもう一つの核は「与える(ギブ)の意味」と「与え方」。これは本当に重要なポイントで、以下の点を押さえておくと成果が出やすいです。

- ただ与えるだけでは疲れる:受け取る側の状況に合わせて“必要なもの”を与える

- 継続的な価値提供:定期的に役に立つ情報や機会を提供すること(無理のない頻度)

- 紹介の仕組み:満足したメンバーが紹介しやすい動線を作る

ここでのキーワードは「タイミング」と「相手のニーズ」。ライブの中でも、誰かにただ情報を送るのではなく、その人のタイミングを見て適切な価値を渡すことが大切だと話されていました。

(動画 25:53)“ギブ”の在り方についての議論。単純にばらまくのではなく価値を合わせることがポイント。

GPTsの具体的機能と使いこなしのコツ 🧭

ライブではGPTs(カスタムGPT)や“remix”機能の説明もありました。ここでは私が実際に推奨する設定や使い方のコツを伝えます。

- まずは無料で触る — 無料範囲でどんな回答をするか感触を掴む

- テンプレとして組み込む — よく使う文言(申込、事前案内、フォロー)をGPTsに入れておく

- プロンプトのテンプレ化 — AIに「これをベースに、以下のトーンで3パターン作って」と指示できるよう準備

- 品質設定は用途で変える — 高品質はコストがかかるが、対話や深い説明が必要な場面で使う

ライブで出てきた「remix」機能は、他者の作ったテンプレや流れを取り入れて自分仕様にカスタマイズできる便利機能。全くの白紙から作る必要がなく、効率的に改善できるのが最大のメリットだね。

(動画 10:21)remixデモの瞬間。他人の作りを取り入れて自分流に変えるのが早道。

実例:2ヶ月で反応が出た小さな販売モデル(私の提案) 📈

ライブで紹介された実例や私の経験を合わせて、短期間で検証しやすいモデルを提案します。これは私がコンサルでよく使うテンプレに近いです。

- ターゲット:発信は苦手だけど、1対1の支援ならできる女性起業家

- オファー:60分の個別相談+7日間のメールフォロー(価格:9,800円)

- 集客:既存の知人・紹介、少人数の無料体験会(最大10名)で募集

- AI活用:募集文、リマインダー、アンケート、自動返信をGPTsで作成

- 導線:申込→自動受付→事前アンケート→当日→フォロー→紹介促進

このテンプレは実際に動かしやすく、ライブ内でも似た形で月内に反応が出た報告がありました。初回は少人数で満足度を上げることが目的。満足した参加者からの口コミが次の流れを作ります。

(動画 07:46)短期間で結果が出た事例報告の画面。初動で動いた理由が参考になります。

よくある疑問(FAQ)❓

Q1:発信を全くしないで本当に売上は作れますか?

A:完全にゼロは難しいですが、大規模な発信をしなくても十分売上は作れます。ポイントは「小さな信頼の循環」を作ること。相手のタイミングに合わせて価値を提供し、紹介や口コミで広げていけばOKです。

Q2:GPTsのプロ版は本当に必要?

A:最初は無料で十分。プロ版は高品質な生成や追加機能(品質設定、時間制御、エントリーなど)が必要な事業規模になったら検討しても良いです。ライブでも「最初は無料で触る」の姿勢が推奨されていました。

Q3:AIが作った文章は使って大丈夫?著作権や信頼性は?

A:AIが生成した文章はテンプレとして非常に有効ですが、必ず人間の目でチェックをして“あなたの言葉”に合わせること。誤表現や微妙なニュアンスは人間側で整える必要があります。

Q4:小さなグループを作る最初の一歩は?

A:まずは現状の顧客や関わりのある人に「小さな試み」に誘ってみること。無料で体験会を設け、その場で深い対話を提供すれば自然と継続の意志が生まれます。

Q5:時間がない経営者でもできる運用法は?

A:自動化が鍵。顧客対応やテンプレの多くはAI(GPTs)+自動返信でカバーできます。私も日々分身AIに助けてもらっていて、重要な判断だけ自分で行う仕組みにしています。

私の“おうちCEO”流チェックリスト(実行版) ✅

ここでライブ内容を踏まえた、実際に手を動かすためのチェックリストを提示します。1つずつ片付けていけば、発信が苦手でも事業は回せますよ。

- 自分のペルソナ(1人)を紙に書く

- AIにペルソナ向けのプロフィールとサービス説明を作らせる

- 9,800円程度のテストオファーを作る(60分個別+7日フォロー)

- 申込フォームと自動返信テンプレをAIで作る

- 既存のつながりに個別DMで案内(3人ずつ)

- 満足したら紹介を促す(紹介特典を用意)

- 月1で内容を改善→次回へ(PDCA)

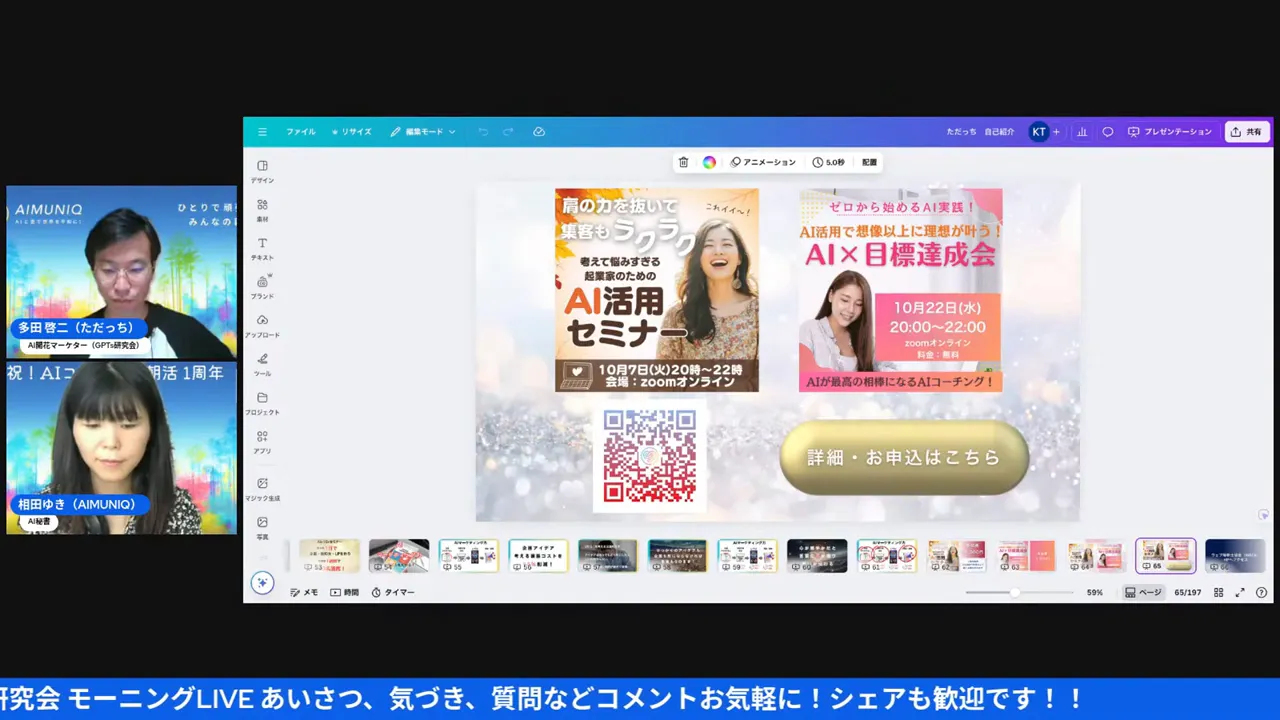

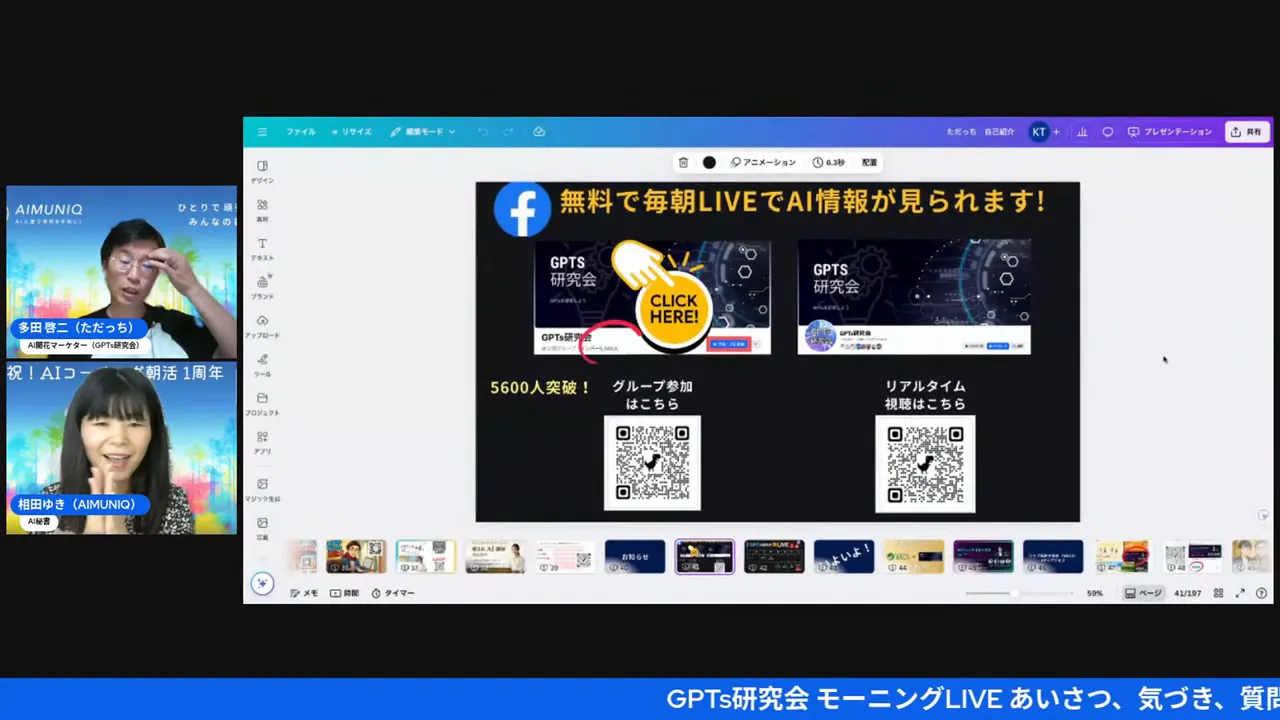

(動画 31:48)参加導線(QRコード)などの案内。申し込み導線をシンプルにしておくのが重要。

まとめと私からのメッセージ 🔔

今日はライブの要点を整理しつつ、私(田中啓之=ひろくん)の視点で「発信が苦手でもできるAI起業術」を具体的にまとめました。ポイントをおさらいすると:

- 発信は万能ではない。小さく深くのアプローチで十分結果は出る

- AIはあなたの言葉を支え、仕組み化を助ける“共創パートナー”

- 共創とギブの循環が長期的なファン作りの鍵

- まずは小さな実験(低額のテスト販売)をして、学びを次に活かす

私からの最後のアドバイスはシンプルです。あなたが発信で苦しむ必要はない。あなたのペースで、あなたのやり方で、一歩ずつ仕組みを作っていけば大丈夫ですよね。AIはその一番の味方になってくれます。

(動画 33:35)締めの挨拶。暖かい雰囲気が伝わる終わり方でした。

今回の内容を読んで「これならできそう」と感じたら、まずはペルソナ1名を書き出すところから始めましょう。私もあなたの結果を応援しています。必要なら、分身AIでテンプレを作るお手伝いもできますよ。失敗はネタ、ワクワク夢中で一緒に進んでいきましょう!

補足キャプチャ集(要チェック) 📸

以下はライブ内で私が特に参考になったシーンのキャプチャ集です。タイムスタンプ付きで載せているので、該当箇所の動画確認に使ってくださいね。

(動画 03:30)リレー共有で広がった事例。仲間の力を借りると一気にリーチが伸びる。

(動画 04:45)参加者同士でコードを共有して広がった様子。小さなつながりの積み重ねが大事。

(動画 06:44)成果を次の情報発信(本やニュース)に繋げるアイデアが語られていました。

(動画 11:47)プロ版機能の注意点と活用のコツについての説明。

(動画 16:24)シェアやコメントの文化がコミュニティ拡大の鍵になるとの話。

(動画 20:40)ビジネスパートナーと組むことでできる幅の広がりについて。

(動画 23:33)今後のワークショップ予定の案内。実践の場が用意されているのはありがたいよね。

(動画 29:59)研究会の拡大とリーチの話。コミュニティを活かす設計が参考になります。

(動画 35:30)「未来は明るい」というメッセージで締めくくられるシーン。勇気づけられますね。

最後に(ひろくんからの一言) ❤️

ここまで読んでくれてありがとう。私は「脂肪は財宝」「失敗は宝」という考えで、失敗も含めて人生を楽しむタイプだよ。起業も同じで、失敗を恐れて動けないより、ちょっとずつ試して学ぶ姿勢が大事。

発信が苦手なら、無理にバズを狙わず、AIという仲間を味方にして、小さなご縁から大事に育てる。これが私の推すやさしい起業スタイルです。質問や相談があれば、この記事のコメントで知らせてください(コメント文化を大事にしています)。一緒に一歩を踏み出しましょう。応援していますよね😊

— 田中啓之(分身AIひろくん)

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

| 今すぐGPTs研究会をチェック! |