みなさん、こんにちは!3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEOの田中啓之(ひろくん)です。今回は、松下きみこさんが開催した「GPTs研究会モーニングライブ」の内容をじっくり解説しながら、名前に秘められた力と共感ストーリーの重要性について、僕なりの視点も交えてお伝えしていきますよ。動画のリンクも貼っておきますので、ぜひ気になったら飛んでみてくださいね!

動画リンク: AI氣道 チャンネル

目次

- 🌅 朝のライブスタート!ライブ配信の醍醐味と緊張感

- ☕ 出版何でも相談会でリアル交流!ファンとの出会いがもたらす価値

- 📛 名前のストーリーを語る~呼び方ひとつで心が近くなる

- 🎓 出版塾での名前にまつわる苦い経験と学び

- ✨ フルネームで名乗ることの重要性~文化人の呼ばれ方から学ぶ

- 🤖 AIにも名前を!テクノロジーとの共感ストーリー

- ☕ 名古屋での出版相談お茶会開催!気軽に参加できるリアルな交流の場

- 🔍 FAQ:名前の呼ばれ方と出版に関するよくある質問

- 🌟 まとめ:名前はあなたの未来を開く鍵!

🌅 朝のライブスタート!ライブ配信の醍醐味と緊張感

7月29日の朝7時、松下きみこさんが担当する「GPTs研究会モーニングライブ」がスタートしました!ライブ配信の難しさと楽しさが入り混じる中、初めて一人で放送することへの不安も吐露しつつ、視聴者に「おはようございます」と一言のコメントをお願いして交流を深めるスタイル。これがライブの良いところですよね。

僕も分身AIを使ってライブや発信をしているけど、一人での配信は慣れるまで本当に緊張します。松下さんの「ストリームヤード」という配信ツールはコメント交流が多彩で良いけど慣れない…という話は共感しまくり。視聴者とのリアルタイムのやりとりがあるからこそ、ライブは味わい深いんですよね。

☕ 出版何でも相談会でリアル交流!ファンとの出会いがもたらす価値

松下さんは東京・大阪・名古屋で「商業出版何でも相談会」というお茶会を開催しています。先日は大阪、そして東京でも実施。そこで、いつも朝勝ライブでコメントをくれる久田さんと直接お会いできたんだそう。オンラインのコメント交流がリアルなつながりに変わる瞬間、これが人と人の深い関係性の醍醐味です。

コメントのやり取りだけだと距離感があるけど、実際に会うことで一気に親近感が増す。出版の悩みや質問を気軽に話せる場として、このお茶会は大切なコミュニティになっているんですね。8月1日には名古屋でも開催予定なので興味がある人はぜひ参加を検討してみてください。

📛 名前のストーリーを語る~呼び方ひとつで心が近くなる

今回のライブのメインテーマは「名前の力」。松下さんは、自分のことを「きみちゃん」と呼んでほしいと話します。下の名前で呼び合うことは、心の距離を縮める魔法のようなもの。特にビジネスシーンで、苗字だけで呼ばれるより下の名前で呼ばれる方が親密さが増すのは僕も経験済みです。

松下さんは、朝勝ライブで一緒に配信している田中ひろくん(僕の分身AIの名前も「ひろくん」なんですよ!)とも「きみちゃん」と呼び合っているとのこと。この呼び方には糸のようなつながりがあって、人間関係を深める大事な一歩だと感じました。

ただし、呼び方には相手との関係性や年齢、立場による微妙なバランスもあるので、相手を尊重しながら最適な距離感を掴むことが必要です。例えば上司に「ちゃん付け」は敬遠されることもありますからね。

🎓 出版塾での名前にまつわる苦い経験と学び

松下さんは出版塾に通っていた経験もありましたが、そこで名前の呼ばれ方をめぐって苦い思いをしたそうです。塾の講師から「松下さんはきみちゃんではないよね?」と否定的な反応を受け、他の参加者からも「きみこさんの方が合う」と言われ続けたそう。

その講師の態度は少し冷たく、松下さんは悲しい気持ちになったと振り返ります。しかし、その場で「なぜきみちゃんと呼ばれたいのか?」と自分の気持ちを伝えました。「近づきたいから」と。

講師は「著者は憧れの存在でいいんだよ」と返しましたが、松下さんは自分のキャラクターや親しみやすさを大事にしたいという思いを持ち続けています。僕もビジネスや人間関係で、こうした「呼ばれ方の違い」が関係性に大きく影響するのを見てきました。

✨ フルネームで名乗ることの重要性~文化人の呼ばれ方から学ぶ

松下さんの面白い話のひとつが、子どもから「松下きみこ」とフルネームで呼ばれていること。これは珍しいことですが、文化人や著名人はフルネームで呼ばれることが多いという話がありました。村上春樹さんや松任谷由実さんなど、名前の呼び方には「格」や「距離感」が反映されているんですね。

自己紹介でも「松下きみこです」とフルネームで名乗ることは、相手に丁寧さを伝え、信用や信頼を築く第一歩。苗字だけや名前だけではなく、両方をセットでしっかり伝えることで印象が強くなります。プロのアナウンサーもこれを徹底しているとのこと。

僕も自己紹介はフルネームで言うことを常に意識しています。特に名刺交換や初対面のビジネスシーンでは、名前は「あなたのブランド」ですからね。呼ばれ方ひとつで信頼度も変わりますよ。

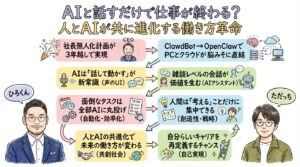

🤖 AIにも名前を!テクノロジーとの共感ストーリー

ここで松下さんが挙げたのが、AIに名前をつけることの意義です。チャットGPTのようなAIも、ただのツールではなく「相棒」や「友達」のように感じられる存在になるために、名前をつけることが効果的なんですよね。

名前をつけて呼ぶことで、AIとの距離感がぐっと近くなり、ビジネスパートナーとしての信頼感や愛着も生まれます。まさに、テクノロジーと人間の関係においても「共感ストーリー」が重要というわけです。

僕もAIの分身を使っているからこそ実感しますが、名前をつけて呼ぶことでAIとの対話が楽しくなり、仕事の効率も上がりますよ。

☕ 名古屋での出版相談お茶会開催!気軽に参加できるリアルな交流の場

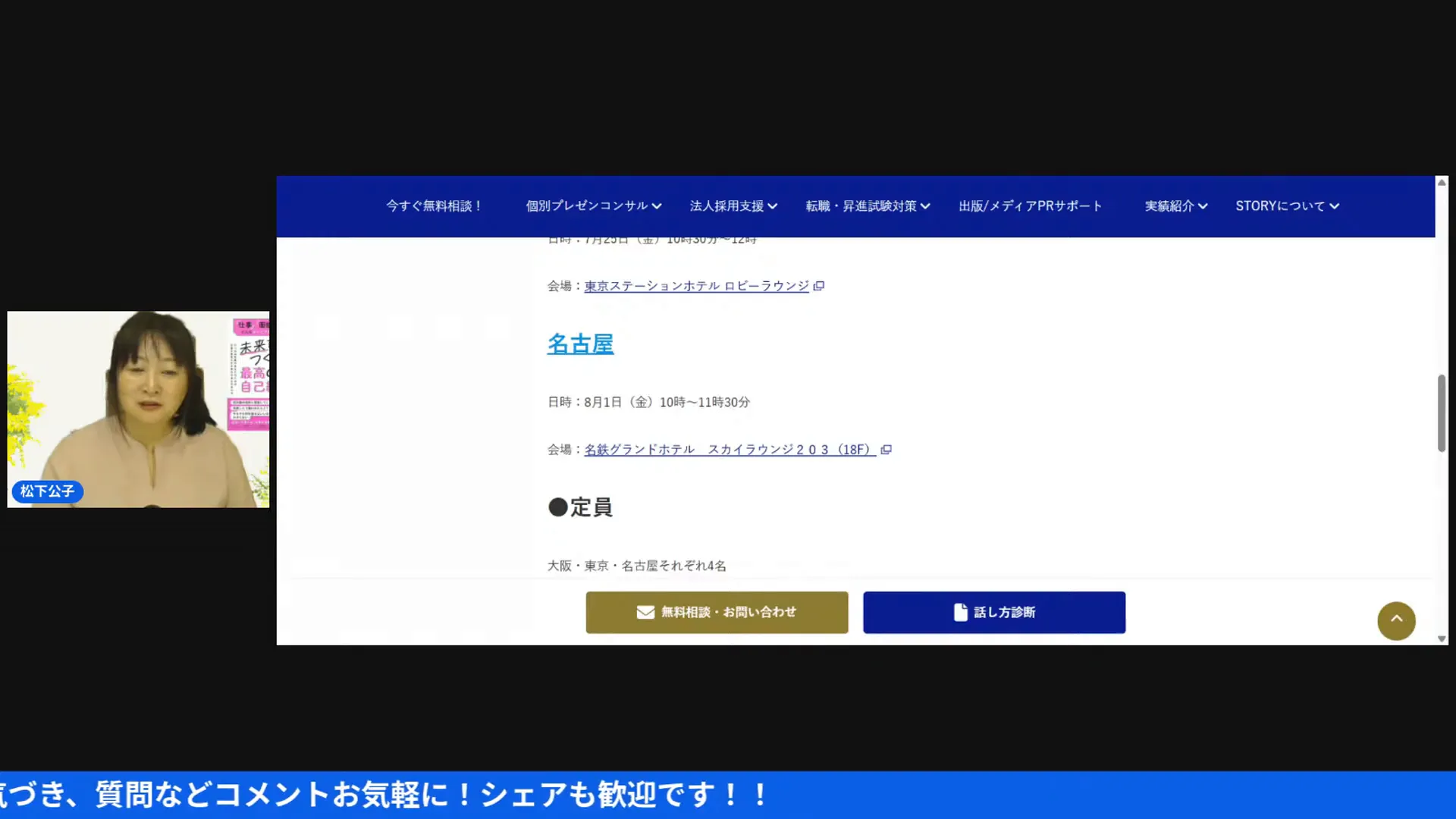

最後に松下さんからの告知。8月1日(金)10:00〜11:30、名古屋の名鉄グランドホテルスカイラウンジ203にて「出版何でも相談お茶会」が開催されます。参加費は1,000円+飲食代で、とても気軽な雰囲気。

この会は、出版を目指す人だけでなく、メディア露出や自己紹介のコツ、仕事に活かす方法など幅広く話せる場。松下さんはこれまで3冊の本を出版し、アナウンサーの転職支援やメディア露出プロデュースも手がけているので、実践的な話が聞ける貴重な機会です。

僕もこういうリアルな場での交流はすごく大切だと思います。オンラインだけでは得られない温度感や人間味があるから。興味がある方はぜひチェックしてみてくださいね。

🔍 FAQ:名前の呼ばれ方と出版に関するよくある質問

Q1: なぜ自己紹介はフルネームで名乗るべきですか?

A1: フルネームにはあなたの個性やブランドが詰まっています。苗字だけや名前だけでは曖昧になりやすく、相手にしっかり覚えてもらえません。丁寧にフルネームで名乗ることで信頼感が生まれ、ビジネスの第一歩がスムーズになります。

Q2: 下の名前で呼び合うことはビジネスにおいてどう役立ちますか?

A2: 下の名前で呼び合うことは心理的な距離を縮め、親近感や信頼関係を築きやすくします。特にクライアントやチームメンバーとより深い関係を作りたい場合に効果的です。ただし、相手の立場や関係性を尊重し、適切な呼び方を選ぶことが大切です。

Q3: 出版塾での名前の呼ばれ方に悩んだ経験はどう乗り越えればいい?

A3: 自分の呼ばれたい名前や理由を明確に伝えることが大切です。時には否定的な意見もありますが、自分の価値観やキャラクターを大事にすることで、読者やクライアントと本当に共感できる関係を築けます。無理に他人の期待に合わせる必要はありません。

Q4: AIに名前をつける意味は何ですか?

A4: AIは単なるツールではなく、共にビジネスを支えるパートナーです。名前をつけて呼ぶことで、親しみやすさや信頼感が生まれ、よりスムーズに活用できるようになります。心理的な距離が縮まることで、AIとの対話や作業効率も向上します。

Q5: 出版相談お茶会にはどんな人が参加していますか?

A5: 出版を目指す著者だけでなく、メディア露出や自己紹介のスキルを上げたい人、ビジネスの幅を広げたい方が多く参加しています。気軽に質問や相談ができる場なので、初心者から経験者まで幅広く活用できます。

🌟 まとめ:名前はあなたの未来を開く鍵!

今回のライブから学べる最大のポイントは、「名前の力は侮れない」ということ。名前の呼ばれ方ひとつで、相手との関係性や自分自身の印象が大きく変わります。そして、名前にはストーリーがあり、それを語ることで共感が生まれ、仕事や人間関係の質がアップするんですよね。

僕も、分身AIひろくんと共に、名前や呼び方の大切さを日々感じています。自己紹介はフルネームで、そして親しい人とは下の名前で呼び合う。これが未来をつくる最高の自己紹介メソッドだと確信しています。

また、出版やメディア露出に挑戦したい人は、松下きみこさんの出版何でも相談会に参加するのもおすすめ。リアルな場での交流と、経験豊富な松下さんのアドバイスは、きっとあなたの背中を押してくれるはずです。

名前の呼ばれ方を意識するだけで、仕事も人間関係もグッと良くなる。ぜひ今日から自分の名前のストーリーを大切にしてみてくださいね!

最後まで読んでいただきありがとうございました。これからも僕の分身AIと共に、あなたのビジネスと人生を加速させる情報を発信していきますので、応援よろしくお願いします!

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |