おはようございます、ひろくんこと田中啓之です。今回はAI氣道さん主催の「GPTs研究会LIVE」で私がハイライトをお伝えした、OpenAI DevDayの速報と話題の「GPT×Canva(Canvas)」連携について、現場目線・実務目線で徹底解説します。🎥(元配信:AI氣道チャンネル / 動画リンク:https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU)

私はこれまで現場でAIを導入してきた経験(GPTs研究会ファウンダー/Gensparkインダストリーアンバサダー)から、「分身AIを育てる=自分を育てる」という理念で、実践的な使い方と注意点を中心にお伝えします。今回はSora2 / Sora2 Proの活用、GenSparkとの比較、そして個人的に“神機能”と感じたGPTからCanvaスライド直接生成(Canvas連携)の使い方を丁寧に紹介しますよ 😊

Table of Contents

- この記事の目次(概要)

- DevDayの要点と僕の第一印象

- Sora2 / Sora2 Proとは?Gensparkでの使い方比較

- 実演:Sora2のサンプル動画とクレジット消費の考え方

- GPT×Canva(Canvas)連携──なぜ革命なのか

- Canvas連携の接続手順(英語設定がポイント)

- ビジネスで使う際の注意点と著作権・肖像権の扱い

- 実務的な活用アイデア:マーケ・採用・社内資料・動画制作

- ワークショップと今後の学び方(僕の主催イベント案内)

- 実践Tips:すぐに使えるプロンプトとワークフロー

- 現場でよくある失敗と回避策(忖度ゼロで言うよ)

- 分身AIを育てることは自分を育てる──私の哲学

- スクリーンショットで辿るデモの流れ(タイムスタンプ付き)

- FAQ(よくある質問)

- 最後に:まとめと私からの提言(ひろくんのまとめ)

この記事の目次(概要)

- DevDayの要点と僕の第一印象

- Sora2 / Sora2 Proとは?GenSparkでの使い方比較

- 実演:Sora2のサンプル動画とクレジット消費の考え方

- GPT×Canva(Canvas)連携──なぜ革命なのか

- Canvas連携の接続手順(英語設定がポイント)

- ビジネスで使う際の注意点と著作権・肖像権の扱い

- 実務的な活用アイデア:マーケ・採用・社内資料・動画制作

- ワークショップと今後の学び方(僕の主催イベント案内)

- FAQ(よくある質問)

- まとめ:分身AIを育てる=自分を育てる

DevDayの要点と僕の第一印象

まずはOpenAIのDevDayで発表された主なポイントを整理します。DevDayはまるでAppleのプロダクト発表のような演出で、新機能のインパクトが大きかった。中でも僕が注目したのは以下の点です。

- 音声・映像モデル(Sora2 / Sora2 Pro)のAPI展開

- GPTsがよりアプリライクに動く設計への進化(アプリを呼び出す感覚)

- Canvas(Canva)とのシームレス連携(GPTから直接スライドを生成・編集)

- ユーザー数拡大の見込み発表(短期間での大幅増)

この発表で僕が最もワクワクしたのは、Canvas連携の部分。これまでGPTで文章や構成を作って、それを手動でCanvaにコピペしていたフローが、一気に短縮される可能性が出てきたからです。資料作成の時間が劇的に減るだけでなく、「発想→形にする」までが圧倒的に滑らかになる。個人的には“神機能”と感じました。

元動画(Sora2発表付近): https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=283s

私の率直な感想

正直、ここ数年で一気に進化が来たなという手応え。Sora2の映像生成や音声のクオリティは「映画っぽさ」を持ちつつ、登場人物が不自然に美化されすぎない自然さがありました。街中の普通のシーンをドラマのように見せるセンシングが上手くなっている印象です。業務利用までのハードルも下がっていますよね。

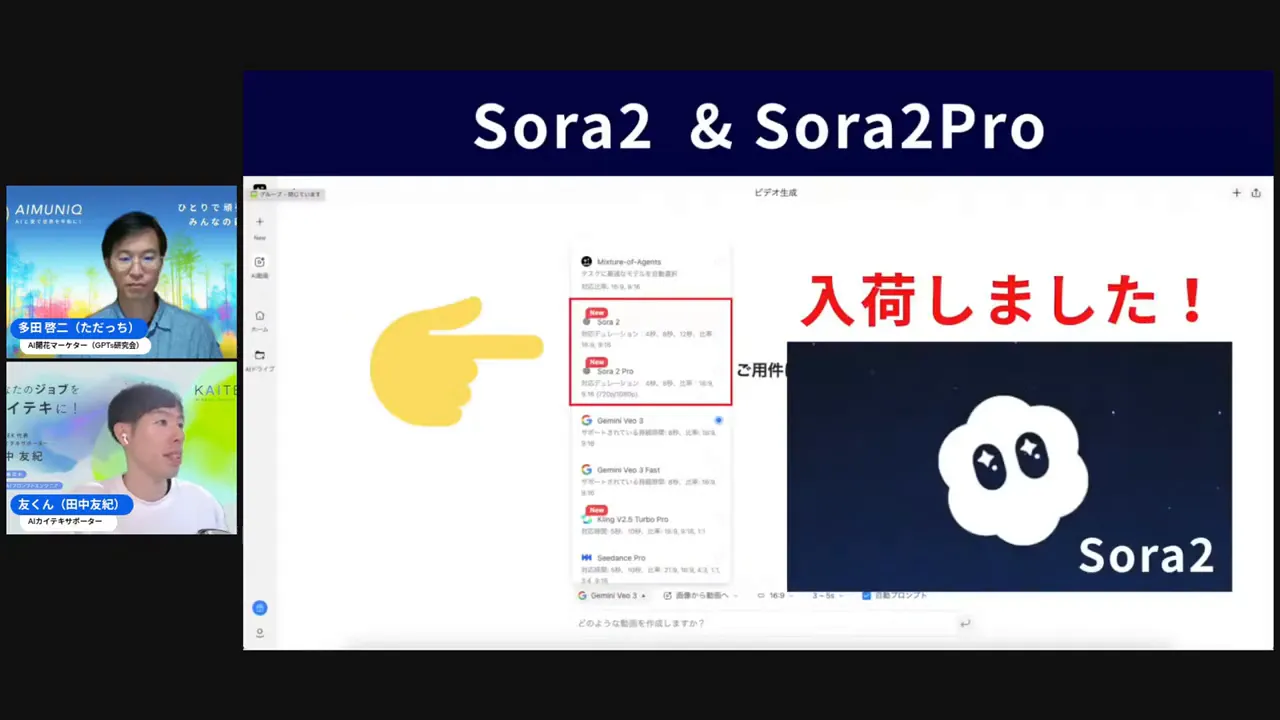

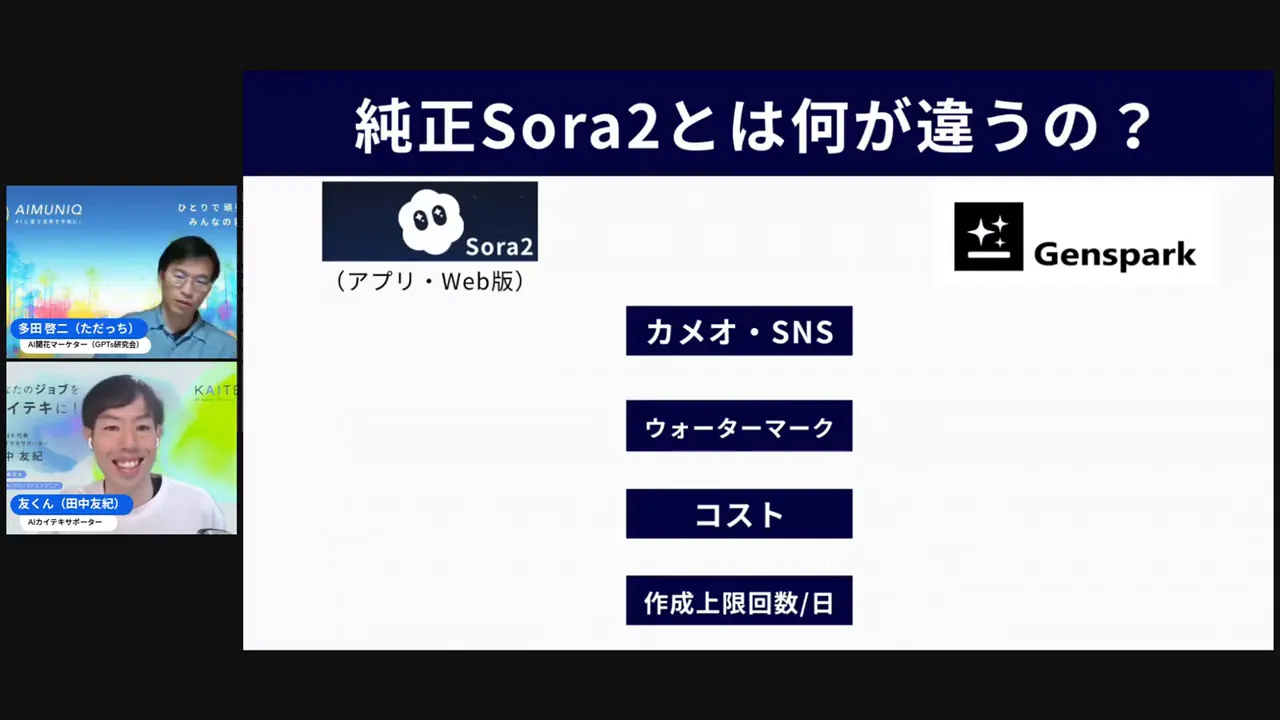

Sora2 / Sora2 Proとは?Gensparkでの使い方比較

ここではSora2とSora2 Proの違い、そしてGenSpark(ジェンスパーク)での取り扱いについて実務的に整理します。

Sora2 / Sora2 Proの特徴

- 高品質な映像生成(演出・カット構成が自然)

- 音声合成の自然さが向上

- Pro版はより細かな制御・高解像度・音声・シネマティックな演出が可能

- API公開により他サービスとの統合が可能に

DevDay発表により、これらの機能をAPIで呼び出せるようになったのが大きなポイント。つまり、社内の動画制作フローや、マーケティングで使うキャンペーン動画を自動化する基盤が作りやすくなったということです。

元動画(鍋シーン): https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=306s

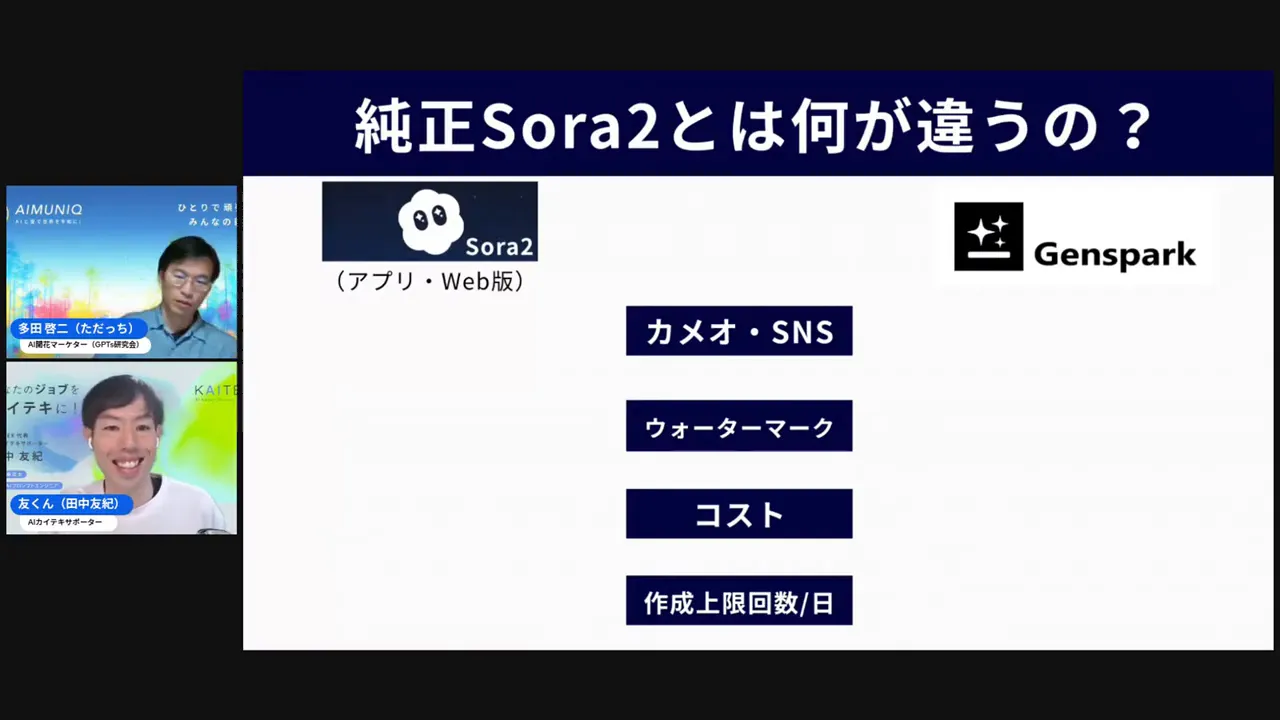

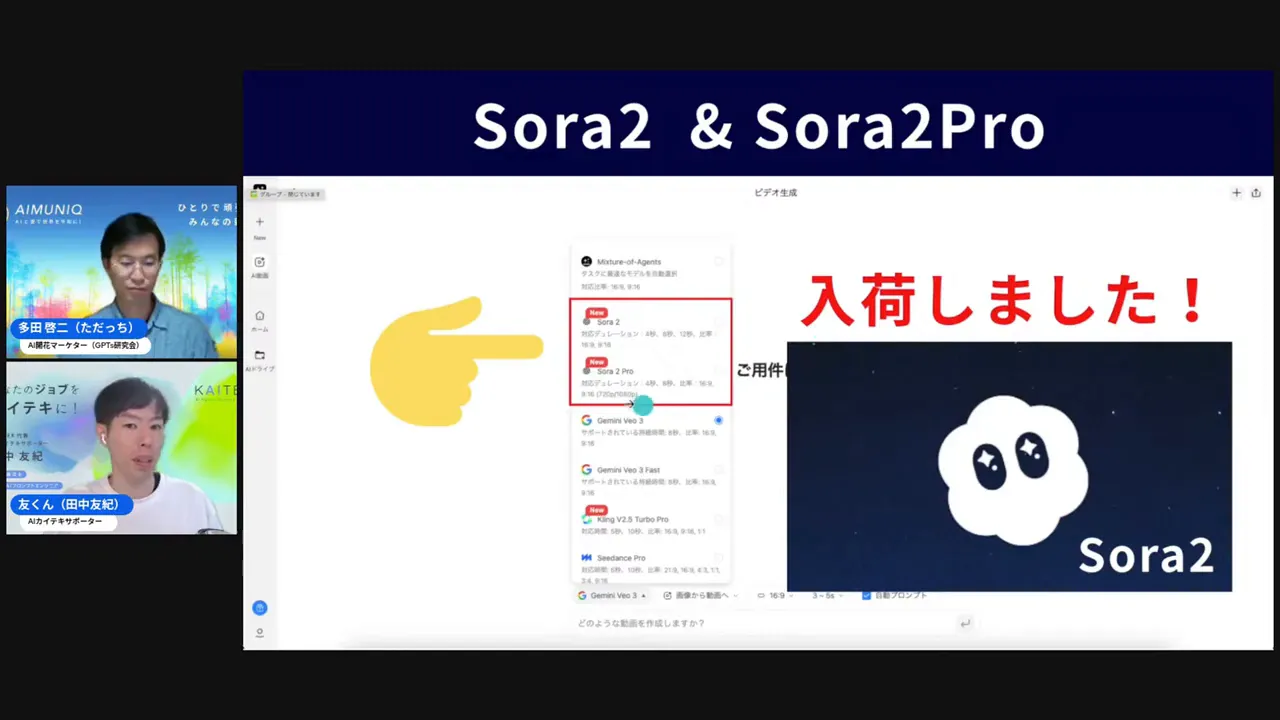

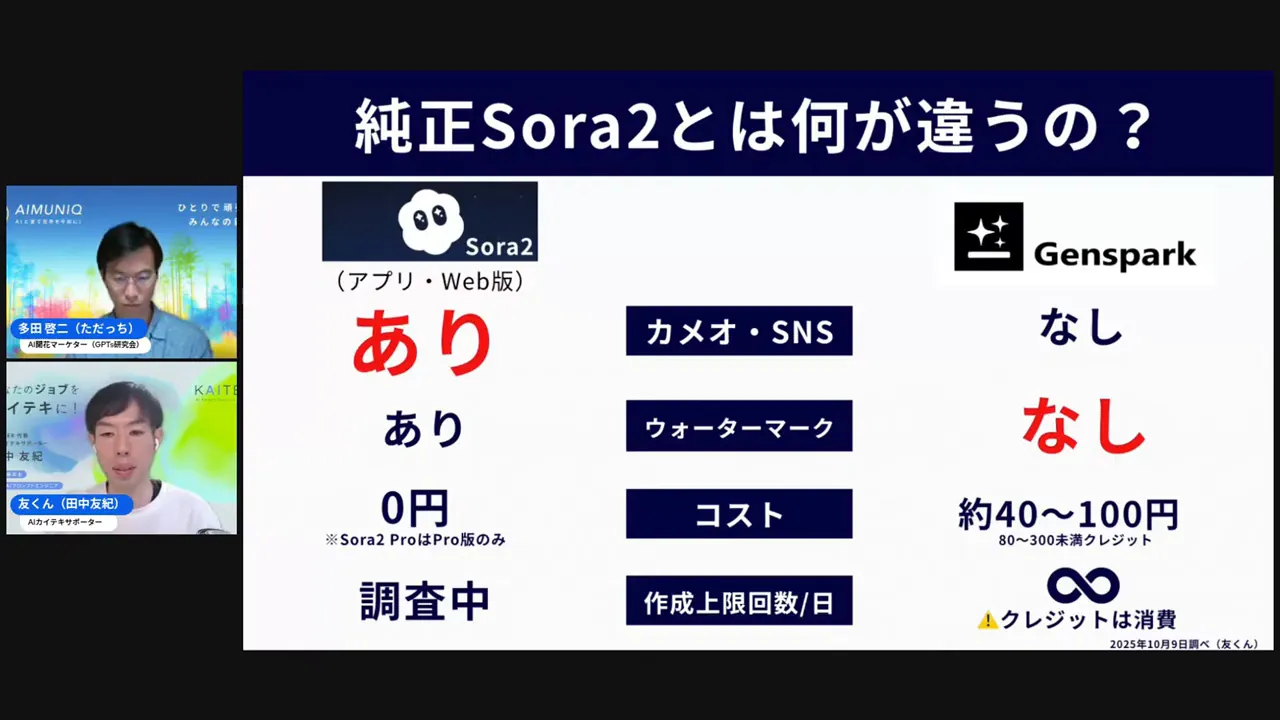

GenSpark(ジェンスパーク)での取り扱い

最近、GensparkでもSora2が利用可能になった点は注目です。Gensparkは使いやすいUIとSNS的なシェア機能、そして「Cameo」機能などが特徴で、短時間でプロモーション動画を作るには非常に便利です。

- メリット:UIが分かりやすい/SNSシェアやコミュニケーション機能/ウォーターマークの有無選択(場合により)

- デメリット:人物写真の扱いに制限がある(肖像権保護のため)/無料枠に制限が入る可能性

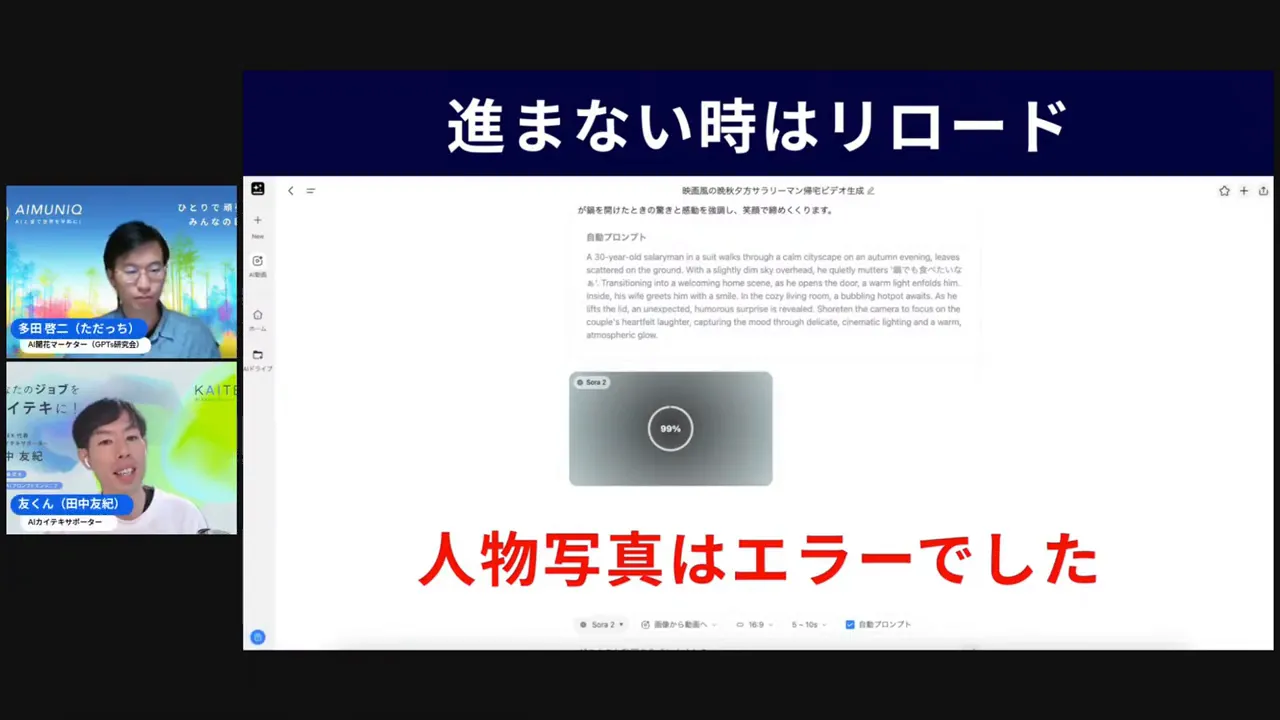

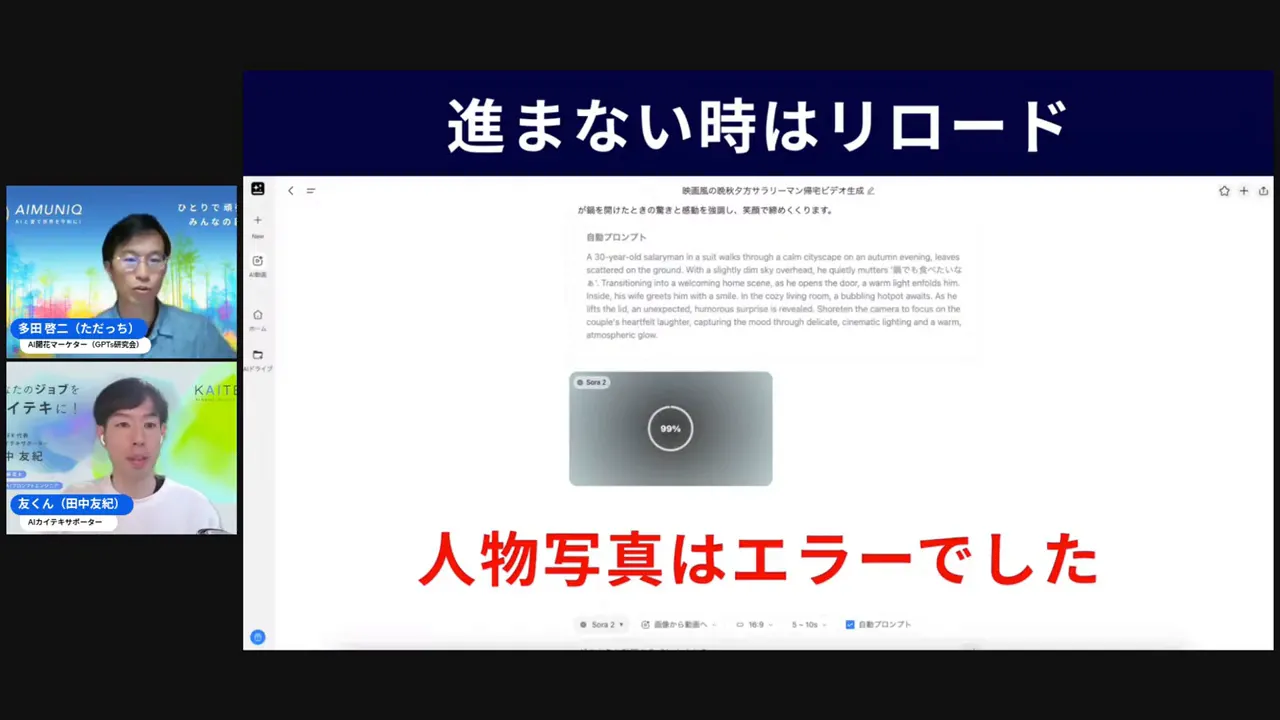

僕の実体験として、人物の写真を入れて自分っぽい動画にしようとしたらエラーが出ました。これは当然で、肖像権や倫理的な配慮が強化されている証拠です。企業利用ではモデル契約やアニメ化などの迂回案が現実的かなと感じます。

元動画(映像クオリティの説明): https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=422s

実演:Sora2のサンプル動画とクレジット消費の考え方

実際にどれくらいのコスト感か、という話は現場ではかなり重要です。配信内でも触れた通り、Sora2やSora2 Proの利用は「クレジット消費」による課金体系でした。ここでは概算で実務に落とし込める形で説明します。

- Sora2(通常):おおよそ80〜100クレジット/出力(サンプル)

- プロ用途:同じ品質を安定して出すなら、平均で240クレジット程度を見込むことも

- Gensparkでの100クレジットはおよそ37円相当(配信当時の目安)

つまり、短いプロモ動画を1本作るコストは、従来の制作費と比べて非常に安価になる可能性があります。例えば、テレビCMクオリティの映像を人件費と撮影費用をかけずに作るとしたら、企業にとっては革命的ですよね。

元動画(リロード説明): https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=530s

ただし注意点もあります。

- リクエストの大量送信による一時制限(Throttle)

- 人物写真の利用制限/肖像権処理

- 生成物の商用利用に関する利用規約の確認

僕の実演の中では、一度に5件くらい作成を試みたら制限がかかり、一時的に利用できなくなりました。大量バッチ処理を行う場合は、事前にAPIのレート制限やコスト計算をちゃんとやるのがベターです。

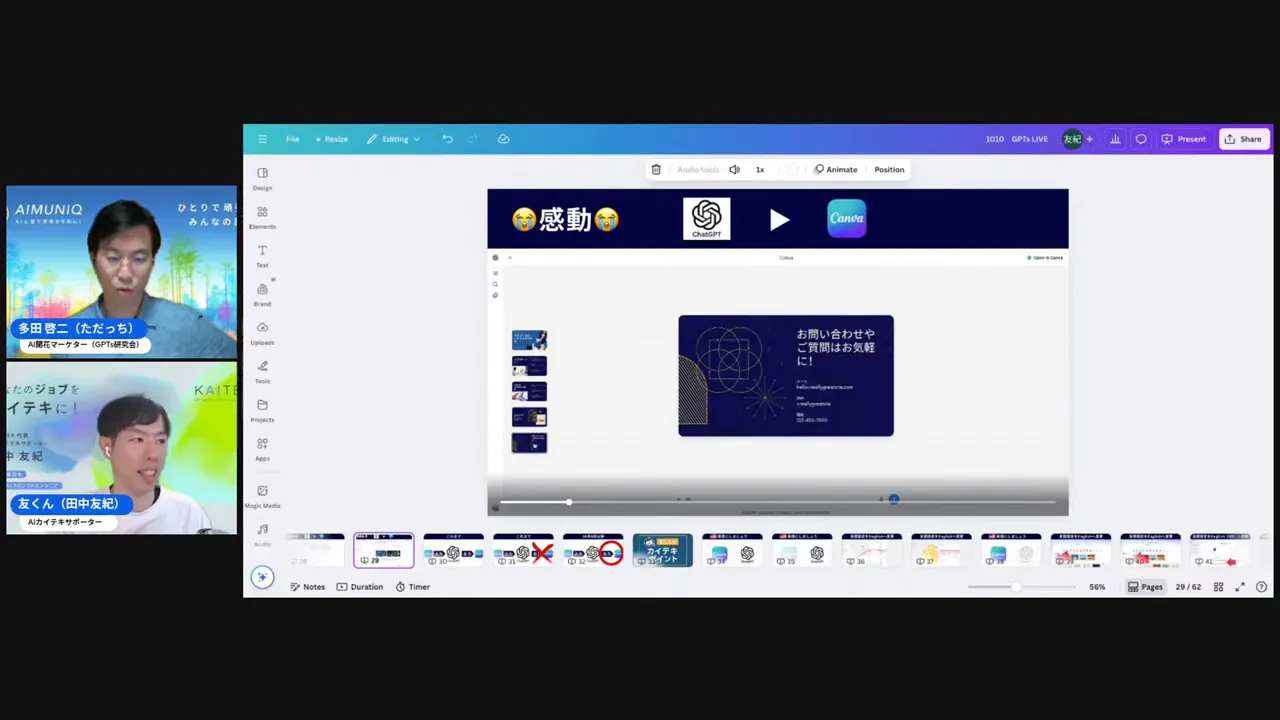

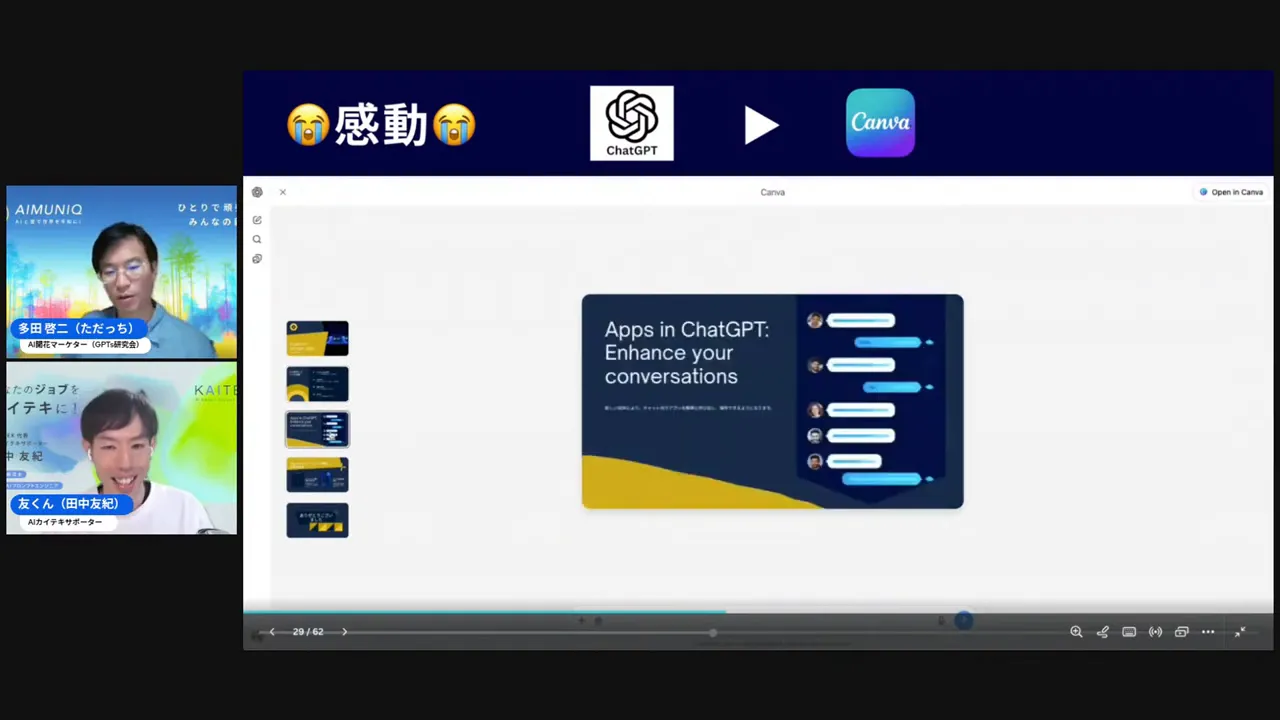

GPT×Canva(Canvas)連携──なぜ革命なのか

ここからが本題。僕が「神機能」と呼んでいるGPT×Canva連携(以降、Canvas連携)について、何がすごいのか、実際どのように動くのかを深堀りします。

Canvas連携で何ができるのか?

簡単に言うと、ChatGPT(GPT内)から直接Canvaのスライドを生成し、そのままCanvaで編集できるようになるということです。今までのフローはこんな感じでした:

- ChatGPTでスライド構成や原稿を生成

- 生成したテキストをコピー

- Canvaに貼り付けてレイアウト調整

- 画像やデザインを追加して調整

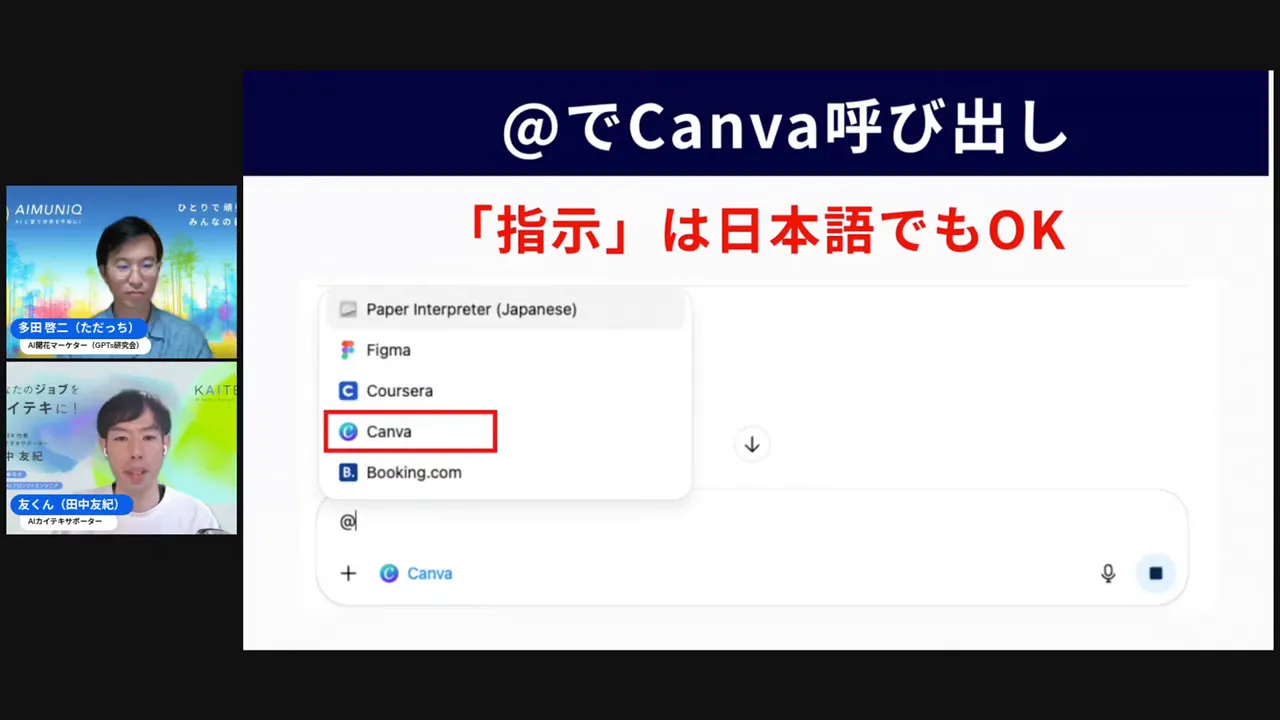

Canvas連携では、GPT内で「@Canva」や指定の呼び出しを行うことで、GPTがスライド案を生成し、そのままCanvaの編集画面に移行できるようになりました。これは「思考→形にする」までの時間を短縮するだけでなく、思考の流れを途切れさせないという点で非常に強力です。

元動画(CanvasがGPT内で出現): https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=1056s

Canvas連携のデモで僕が見た光景

デモでは以下の流れが見られました。

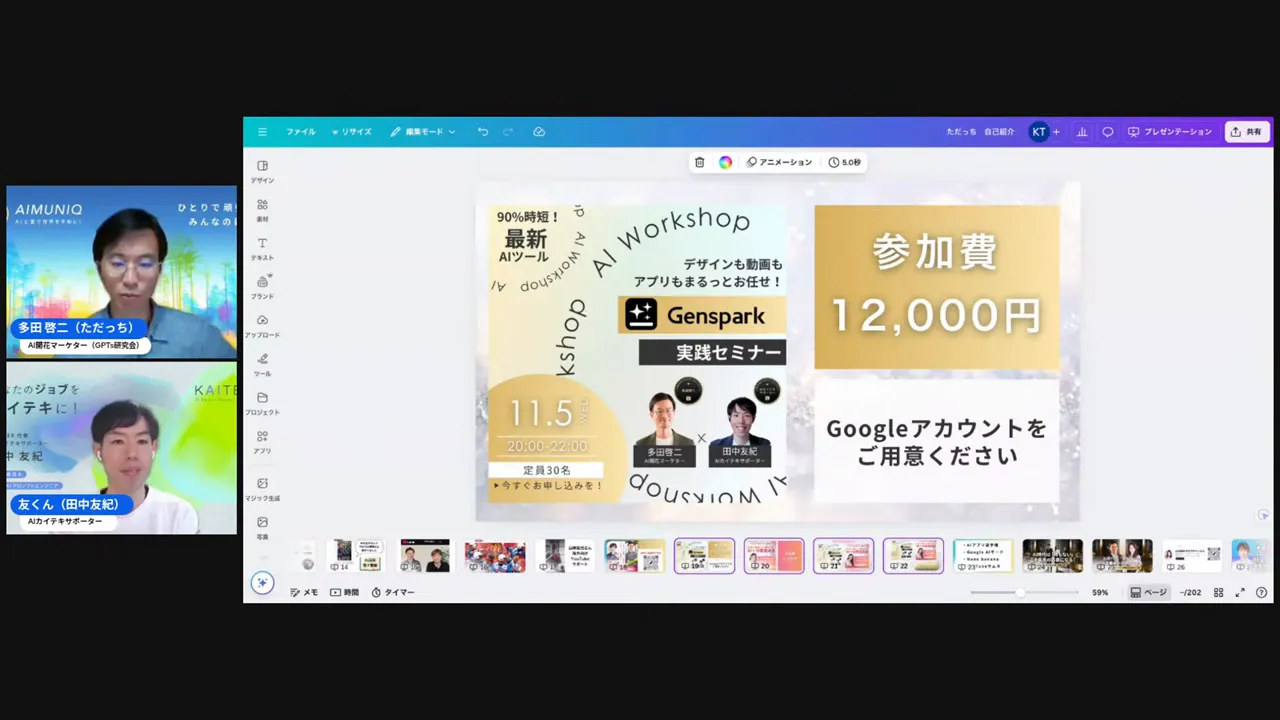

- GPTに「5枚でまとめて」と指示 → GPTが5つのスライド構成を生成

- 生成されたスライド案がGPT内で「サムネ」や「中身」としてプレビュー

- ボタン一つでCanvaの編集画面へ遷移 → そのまま編集可能

これにより、プレゼン資料や営業資料、採用向けのピッチ資料などをワンタッチで作成できる未来像が見えてきました。僕は特にセールス資料と社内報告書で恩恵が大きいと感じました。

元動画(Canva編集に移行): https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=1111s

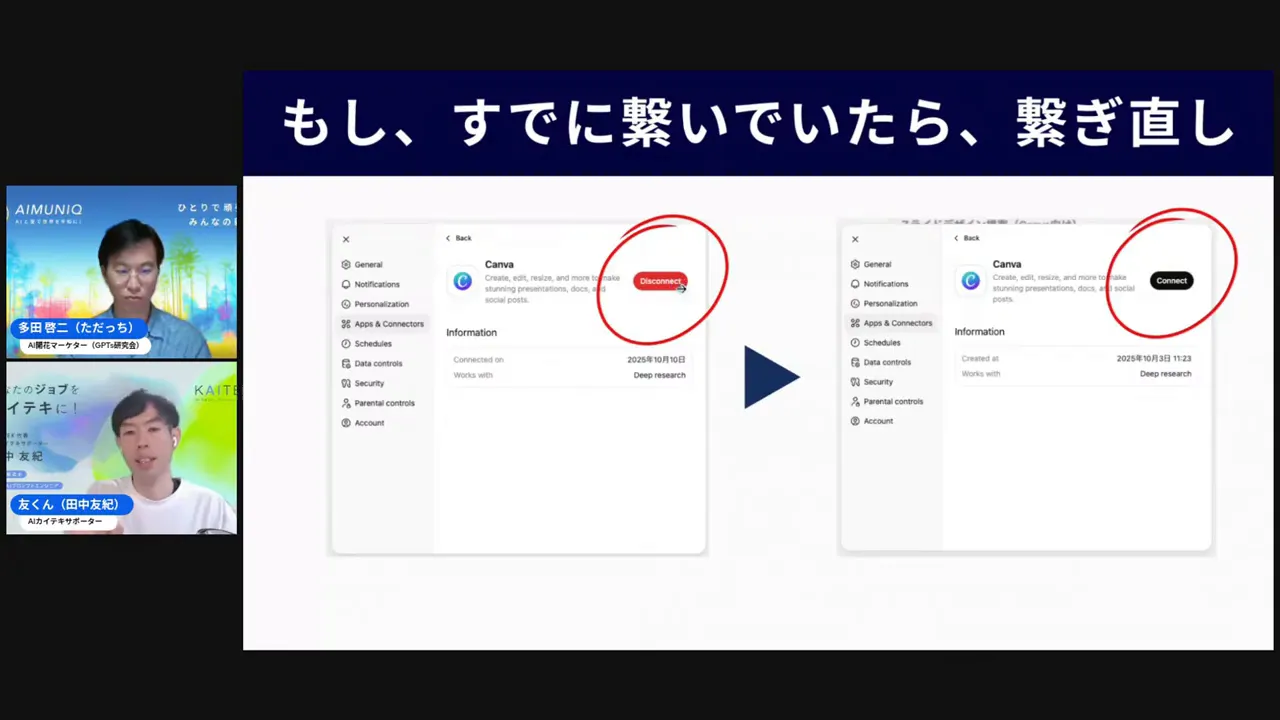

Canvas連携の接続手順(英語設定がポイント)

ここからは具体的な接続手順とハマりどころです。配信でも僕が試してみた際にハマった部分がいくつかあるので、手順とセットで解説します。手順は以下の通り。

- ChatGPTの言語設定を一時的に英語(English)に切り替える

- Canva側でも言語設定をEnglishにする(CanvaのリージョンによりUS等)

- ChatGPTの「Apps & Connectors」設定からCanvaを接続する

- 既に接続済みの場合は一度切断→再接続を実施

- GPT内で「@Canva」と半角アットマークで呼び出す(@ではなく半角の@)

- 必要に応じてGPTに「Translate to Japanese」と指示し、日本語へ戻す

ポイントは「言語設定を英語にする」こと。配信中に何度もこれが原因で動かなかった人がいました。僕自身も英語設定にして再接続したら一発で動きました。これはおそらくApp Connectorの地域・言語依存の挙動によるもので、初期接続時は英語設定が(現状では)安定して動きます。

元動画(英語設定の説明): https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=1198s

ハマりがちなポイントと対処法

- 接続がうまくいかない → 一度切断して再接続(Plug out → Plug in)

- @呼び出しが効かない → 半角@を使う(全角はNG)

- 英語で出てきて困る → GPTに「日本語に翻訳して」と指示する

- Canva内に表示されない → CanvaをUSやAU(オーストラリア)などのリージョンで試す

この接続は将来的にはもっとシームレスになるはずですが、現状は少し手順が必要です。とはいえ一度設定すれば、日々の資料作りは格段に楽になりますよ。

元動画(接続メニューの説明): https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=1302s

ビジネスで使う際の注意点と著作権・肖像権の扱い

便利さの代償として避けて通れないのが法的・倫理的な問題です。生成AIをビジネスで使う場合、以下の点は必ず押さえておきましょう。

- 肖像権:実在人物の写真を生成に使うとエラーになったり、許可が必要になったりする

- 著作権:生成画像や素材の著作権処理、商用利用可否を確認する(特に既存作品の模倣に注意)

- 利用規約:APIやプラットフォーム(Genspark、Canva、OpenAI)の利用規約を確認

- 企業のコンプライアンス:社員が生成物を外部に出す前にチェック体制を設ける

実務的にオススメのワークフローは「生成→人がチェック→利用」です。AIに全部任せるのではなく、人の目で最終チェックするルーチンを決めること。これが安心安全に使うための鉄則です。

元動画(顔写真エラーの例): https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=482s

実務的な活用アイデア:マーケ・採用・社内資料・動画制作

ここでは具体的にどう使うかを、業務別に整理してみます。僕の提案は「小さく試して、早くPDCAを回す」こと。まずは小さな実験プロジェクトから始めましょう。

1) マーケティング(SNS・動画・LP)

- 短尺プロモ動画の自動生成 → Genspark+Sora2で量産

- Canva連携でLP用の資料をワンタッチ作成

- ABテスト用のクリエイティブをAIで複数案作成

たとえば、商品紹介の15秒映像を5パターン作って、SNSで検証する。費用対効果は従来よりずっと良くなります。

2) 採用・ブランディング

- 採用のエントリーシート用プレゼン資料をテンプレ化

- Canvaで魅力的な会社紹介スライドを簡単作成

- 社長のメッセージ動画をアニメ化し、肖像権の問題を回避

人物の実写は難しい場合は「アニメ風」や「CGモデル」を使うと実務上使いやすいです。

3) 社内資料・営業資料

- 提案書の骨子をGPTで出してCanvaへ直接流し込み

- 売上計画やKPI資料の説明図を自動生成 → 時間削減

- 社内向けトレーニング資料をテンプレ化して共有

営業資料は「早く作って検証→修正」の回数が重要。Canvas連携はこのサイクルを加速します。

4) 動画制作(プロモ・研修・製品説明)

- Sora2でプロモ動画を生成し、Canvaでサムネや補助資料を作る

- 社内研修動画を短縮して複数言語化する

- 字幕や要約をGPTで作り、アクセシビリティを高める

僕は特に研修コンテンツでの運用が実務的に効くと感じています。社員教育は反復が必要なので、テンプレートを作って自動生成するのが有効です。

元動画(@呼び出しデモ): https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=1383s

ワークショップと今後の学び方(僕の主催イベント案内)

AIは道具です。使い方を知らないと意味がありません。僕(ひろくん)は分かち合いと共創を大切にしており、現場の人がすぐに使える実践セミナーを定期的に開催しています。今回の配信でも触れた通り、近々以下のイベントを開催予定です。

- Jenspark(Genspark)実践セミナー:11月5日(実戦で使えるテンプレとワークショップ) — 9,800円

- プロフィール写真作成ワークショップ(無料):11月16日予定(初回無料)

- 毎週日曜のGPTs研究会(Zoom開催/有料):実践共有とQ&A中心

興味がある方は実際に手を動かしてみるのが一番です。イベントでは「失敗してもいい」空気でどんどん実験します。参加者同士で分身AIの設計やテンプレ作りも行う予定なので、学びと実践を一緒に回せますよ。✨

元動画(ワークショップ案内): https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=2042s

実践Tips:すぐに使えるプロンプトとワークフロー

ここでは即効性のあるテンプレートを提供します。実務でそのままコピペして使えるレベルで書いておきますね。

スライド5枚構成プロンプト(Canva連携用テンプレ)

ChatGPT内で以下を入力してください(英語設定にしてから試すことを推奨):

- Prompt(日本語可): 「新製品のローンチ用に5枚スライドのプレゼンを作成してください。1枚目はタイトルと要点、2枚目は課題、3枚目はソリューション、4枚目は実行計画、5枚目はコールトゥアクション。各スライドは日本語で、見出しと3つの箇条書きを含めてください。Canvaで編集できる形式で生成してください。」

生成されたら「@Canva」と呼び出して、Canvaへ直接流し込みましょう。出力が英語の場合は「日本語に翻訳して」と指示すればOKです。

短尺動画のアイデアブレストプロンプト(Sora2用)

- Prompt: 「30秒のSNS用プロモ動画の構成を3案作ってください。ターゲットは30代のサラリーマンで、悩み→解決→行動喚起の流れで。各案にシーン割・台詞例・BGMイメージ・必要な素材(ロゴ・商品写真など)を書いてください。」

このアウトプットをそのままSora2の映像生成プロンプトに流し込めば、試作が可能です。クレジット消費量は案によって異なりますから、最初は短めの30秒で試すのが吉です。

現場でよくある失敗と回避策(忖度ゼロで言うよ)

ここは忖度ゼロでいきます。現場でよく見る「ダメな使い方」と正しいやり方を対比で示しますね。

ダメな使い方(NG)

- AIに丸投げ → チェックなしでそのまま公開

- 人物写真を無断で使って生成 → 法的リスクを招く

- 接続設定を確認せず「動かない」と諦める

- コスト計算をせずに大量生成 → 思わぬ請求

良い使い方(OK)

- 生成→必ず人がチェック→公開のワークフローを作る

- 人物は契約済みのモデル、またはアニメ化で代替

- 接続時は言語設定や再接続(plug out/plug in)を試す

- クレジット消費を試験的に測り、予算管理を徹底する

一番痛いのは「便利だから」だけで導入して、結果的に法務やブランド問題に発展すること。分身AIを育てるっていうのは、僕は「自分の分身がやっても恥ずかしくない仕事のやり方」を作ることだと思っています。

元動画(比較説明): https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=601s

分身AIを育てることは自分を育てる──私の哲学

ここからは僕の個人的な話を混ぜます(いつも通り)。AIで作業を楽にすることは目的ではなく手段です。真の目的は「自分やチームの価値を高めること」。そのために僕が提唱しているのが「分身AIを育てる」という考え方です。

- 分身AIは自分の価値観を写す鏡:正しく設計すればチームの価値観を体現する

- 分身AIにやらせる=自分がやらないのではなく、やるべきことに注力するため

- 分身AIは学習を続ける:適切なフィードバックが成長の鍵

僕自身、分身AIを作りながら自分のビジネスモデルや問い方がシャープになってきたと感じます。AIに任せる部分と自分が残すべき部分のライン引きが明確になるからですね。失敗は宝、実験を回して改善していく。これが僕の基本スタンスです。

スクリーンショットで辿るデモの流れ(タイムスタンプ付き)

ここからは動画内で僕が注目したシーンをスクリーンショット(タイムスタンプ指定)付きで振り返ります。各キャプチャごとに動画の該当時間へのリンクも載せるので、現場の動きを確認したい人はそのまま飛べます。

1)Sora2の発表シーン(04:43)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=283s

解説:Sora2の主要機能紹介。映像・音声の高品質化とAPI化が目立った瞬間です。ここで「APIで外部サービスから呼べる」という点が、僕の中で一番の注目ポイントになりました。

2)鍋(ホットポット)シーンのデモ(05:06)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=306s

解説:季節感のある演出で感情を引き出す例。ターゲットの情緒に刺さる映像構成はマーケティングで強力です。ただし細部(物体認識など)で乱れが出る場合があり、そこはプロンプト設計で工夫が必要。

3)Sora2 Proの比較デモ(05:28)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=328s

解説:Proの方が映画的演出が自然。実務ではプロ版で安定を取るか、量産で通常版を使うかの判断が必要です。

4)映像クオリティの印象(07:02)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=422s

解説:登場人物が不自然に美化されない「普通さ」が逆に信頼性につながります。CMに使える質感がある一方、倫理チェックは必須。

5)リロードで解決(08:50)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=530s

解説:制作中に進行が止まったとき、リロードで改善することがある。UIの“再試行”を活用する習慣を作っておくとストレスが減ります。

6)公式版とGenspark比較(10:01)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=601s

解説:公式はCameoやSNS連携などの機能が充実。Gensparkは使いやすさと商用利用のしやすさが魅力。使い分けが鍵。

7)コスト(クレジット)説明(12:28)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=748s

解説:クレジット消費の目安が示された場面。短いコンテンツなら安価に作れる可能性がありますが、事前に試算を必ず。

8)GPT内にCanvasが出現(17:36)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=1056s

解説:ここがハイライト。GPT内でスライド案が直接生成され、プレビューできる。この瞬間に未来を感じました。

9)Canva編集画面に切替(18:31)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=1111s

解説:ワンクリックで編集可能。デザイナーが不在でも体裁ある資料が作れるのは中小企業にとって大きなメリット。

10)言語設定を英語に(19:58)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=1198s

解説:接続時には英語にして再接続する。地味だけど超重要なTipです。英語にしておくと接続の成功率が上がります。

11)Apps & Connectorsメニュー(21:42)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=1302s

解説:ここでCanvaを「Plug in」する。既に繋いでいる場合は一旦切断→再接続を試すこと。

12)@呼び出しデモ(23:03)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=sFdV8kAU4lU&t=1383s

解説:半角の@でCanvasを呼び出すのがポイント。日本語で指示してもGPTが理解してくれるので、まずは試してみてください。

FAQ(よくある質問)

Q1. Canvas連携を使うために英語が必須ですか?

A1. 現状は「一時的に英語設定にする」ことで接続が安定するケースが多いです。ただしGPTの入力自体は日本語でOK。接続設定を英語にしてから、いつもの日本語で指示をしてください。

Q2. 顔写真を使って自分そっくりの動画を作れますか?

A2. 現状では人物の写真を使った生成は制約が多く、エラーになることが多いです。企業利用で社長の顔を出したい場合はモデル契約を結ぶか、アニメ化など別の表現に変更するのが現実的です。

Q3. クレジット消費はどれくらい見れば良い?

A3. 目安として短尺(15〜30秒)であれば100クレジット前後、より高品質なものや複数案生成は数百クレジットになることがあります。まずは小さなテストで消費量を計測してから本番に進めるのが安全です。

Q4. GPTに全て任せて大丈夫ですか?

A4. 完全に任せるのは危険です。必ず人がチェックするワークフローを入れてください。特に対外発表物は法務・広報が目を通すルールを作るのが大切です。

Q5. Canvas連携は無料で使えますか?

A5. 基本的にはプラットフォームの利用形態やアカウントの種類によります。無料枠で試せる場合もありますが、商用利用や大量生成をする場合は有料プランやクレジット課金が必要になるケースが多いです。

最後に:まとめと私からの提言(ひろくんのまとめ)

ここまで長々と書いてきましたが、要点をシンプルにまとめます。

- Sora2 / Sora2 ProのAPI公開により映像生成の実務利用が現実的になった

- GenSparkは手軽さとSNS連携に強み。ウォーターマークや無料枠の制限には注意

- GPT×Canva連携は「資料作成の流れ」を革命的に短縮する“神機能”

- 接続時は英語設定・再接続(Plug out→Plug in)・半角@の利用がポイント

- 人物写真や著作物の扱いは慎重に。生成→人のチェック→公開のルーチン必須

- 分身AIを育てることは、自分を育てること。実験→学習→改善のサイクルが鍵

最後に一言。AIは道具であり、使い方次第で武器にも癒しにもなります。僕は「共創>競争」「家族第一」「失敗は宝」を大事にしています。AIを使って“あなたが頑張らなくても回る仕組み”を一緒に作っていきましょう。分身AIを育てることは、自分の時間と価値を生み出す最高の投資です。応援しています!💪😊

では、今日も良い一日を。分身AIひろくん(田中啓之)より。