こんにちは、ひろくんです!今回は2025年6月29日に開催された「GPTs研究会モーニングLIVE」の内容を余すところなくまとめました。AIの世界は日々アップデートが激しくて、ついていくのが大変ですよね。だからこそ、僕もリアルに整理しながら皆さんと一緒に理解を深めたいと思っています。

この記事では、生成AIの最新動向や話題のツール、そして使いこなすためのポイントをわかりやすく丁寧に解説していきます。AIを仕事や発信、クリエイティブに活かしたい方はぜひ参考にしてくださいね!

動画のキャプチャを多めに入れているので、タイムスタンプから具体的な内容をイメージしやすいはずです。ぜひ動画も合わせてチェックしてみてください。

目次

- 🔍 目次

- 🌅 はじめに:AI最新情報まとめの重要性

- 📊 生成AIの「レベル」整理と理解のコツ

- 🖥️ モデルとUIの違いを押さえよう

- 🔎 調べるAIと作るAIの本質的な違い

- 🛠️ 主要生成AIツールとエージェントの紹介

- 🧑💻 Google AIスタジオの使い方とメリット

- 📚 Googleのノートエルムでの情報活用術

- 🤖 スーパーエージェントとオペレーターの実力

- 📊 AIでスライド作成を劇的に効率化!

- 🖼️ 画像生成AIの今:スティーブルフュージョンからミッドジャーニーまで

- 🎥 最新動画生成AIの動向

- 🎯 まとめと今後のAI活用のヒント

- ❓ よくある質問(FAQ)

🔍 目次

- はじめに:AI最新情報まとめの重要性

- 生成AIの「レベル」整理と理解のコツ

- モデルとUIの違いを押さえよう

- 調べるAIと作るAIの本質的な違い

- 主要生成AIツールとエージェントの紹介

- Google AIスタジオの使い方とメリット

- Googleのノートエルムでの情報活用術

- スーパーエージェントとオペレーターの実力

- AIでスライド作成を劇的に効率化!

- 画像生成AIの今:スティーブルフュージョンからミッドジャーニーまで

- 最新動画生成AIの動向

- まとめと今後のAI活用のヒント

- よくある質問(FAQ)

🌅 はじめに:AI最新情報まとめの重要性

2025年6月29日の朝7時から配信されたGPTs研究会のモーニングLIVE。今回のテーマは「生成AI最新情報まとめスペシャル」。僕たちAI共創マーケターの多田啓二さんと京都華頂大学の積高之准教授が、最新の生成AI事情をわかりやすく、そして体系的に整理してくれました。

最近は新しいAIツールやアップデートが毎週のように登場して、正直ついていけない人も多いはず。僕も情報量の多さに圧倒されることがあるので、こうやってまとめてくれるのは本当にありがたいですよね。

今回の配信では、基本的な用語整理から最新ツールの使い方まで、幅広くカバー。ビジネスやクリエイティブにAIを活かしたい人は必見です!

📊 生成AIの「レベル」整理と理解のコツ

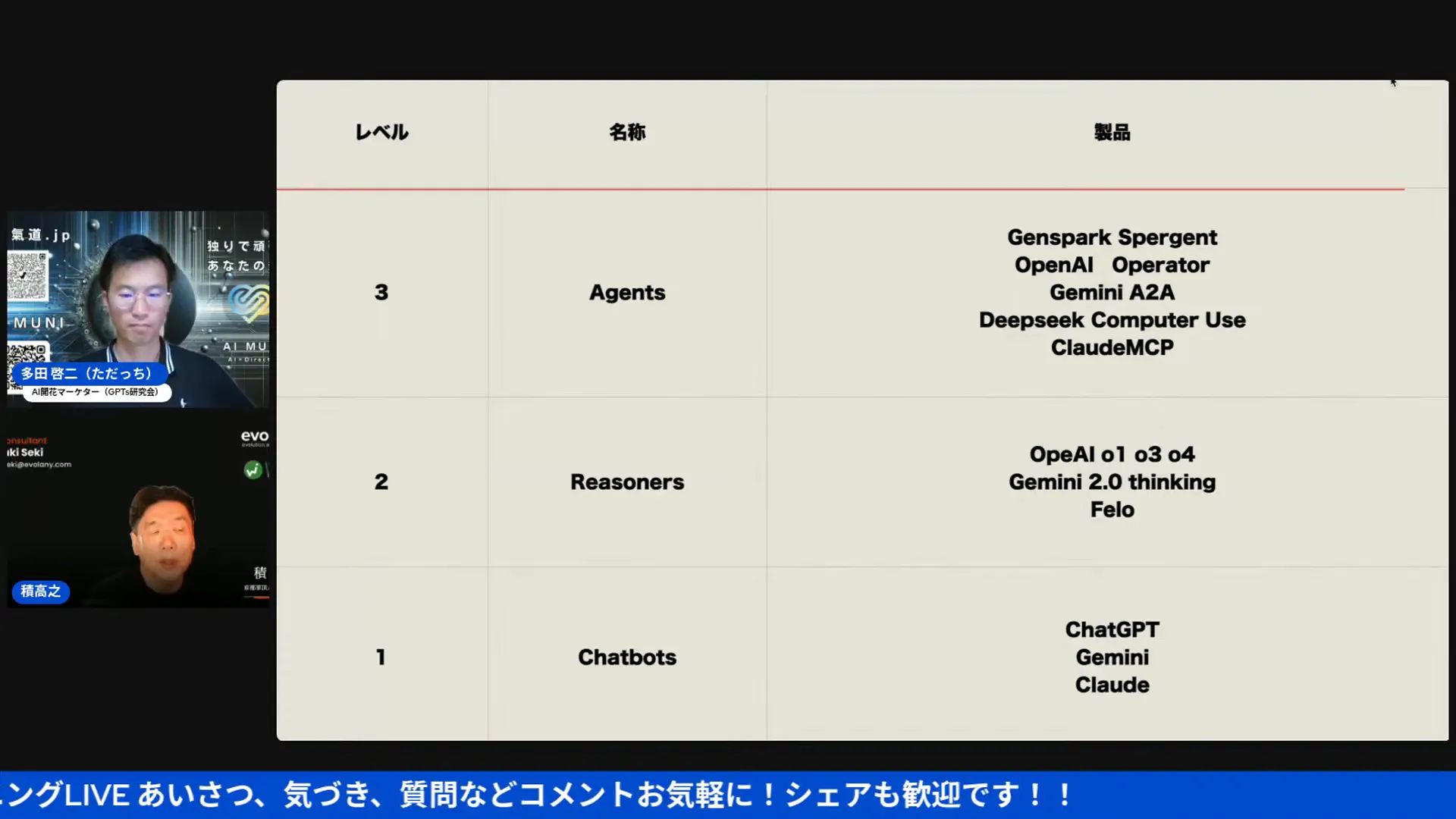

まずは生成AIの「レベル」について整理しましょう。積准教授が説明してくれたのは、生成AIは大きく3つのレベルに分かれているということ。

- チャットボットレベル:ChatGPTの初期バージョンやジェミニ、クロードなどが該当。チャット形式でやり取りし、質問に答えてくれるタイプ。

- リゾナー(Reasoner)レベル:深い推論や論理的な思考を行うAI。ChatGPTの高度版やフェローなどがここに入る。

- エージェントレベル:AIが自分で考えて動く。複数のAIを使い分けたり、外部アプリとも連携してタスクを自動化するスーパーエージェントやオペレーターがこれにあたる。

この3つのレベルは、AIの進化の流れを理解する上で非常に重要。特にエージェントレベルになると、AIが単なるツールではなく「自分で考えて動く部下」のような存在に変わってきます。

積さんもおっしゃってましたが、この線引きが曖昧にされていることが多くて、初心者にとっては混乱の元。だからこそ、まずはこの「レベル感」を頭に入れておくのが大事です。

🖥️ モデルとUIの違いを押さえよう

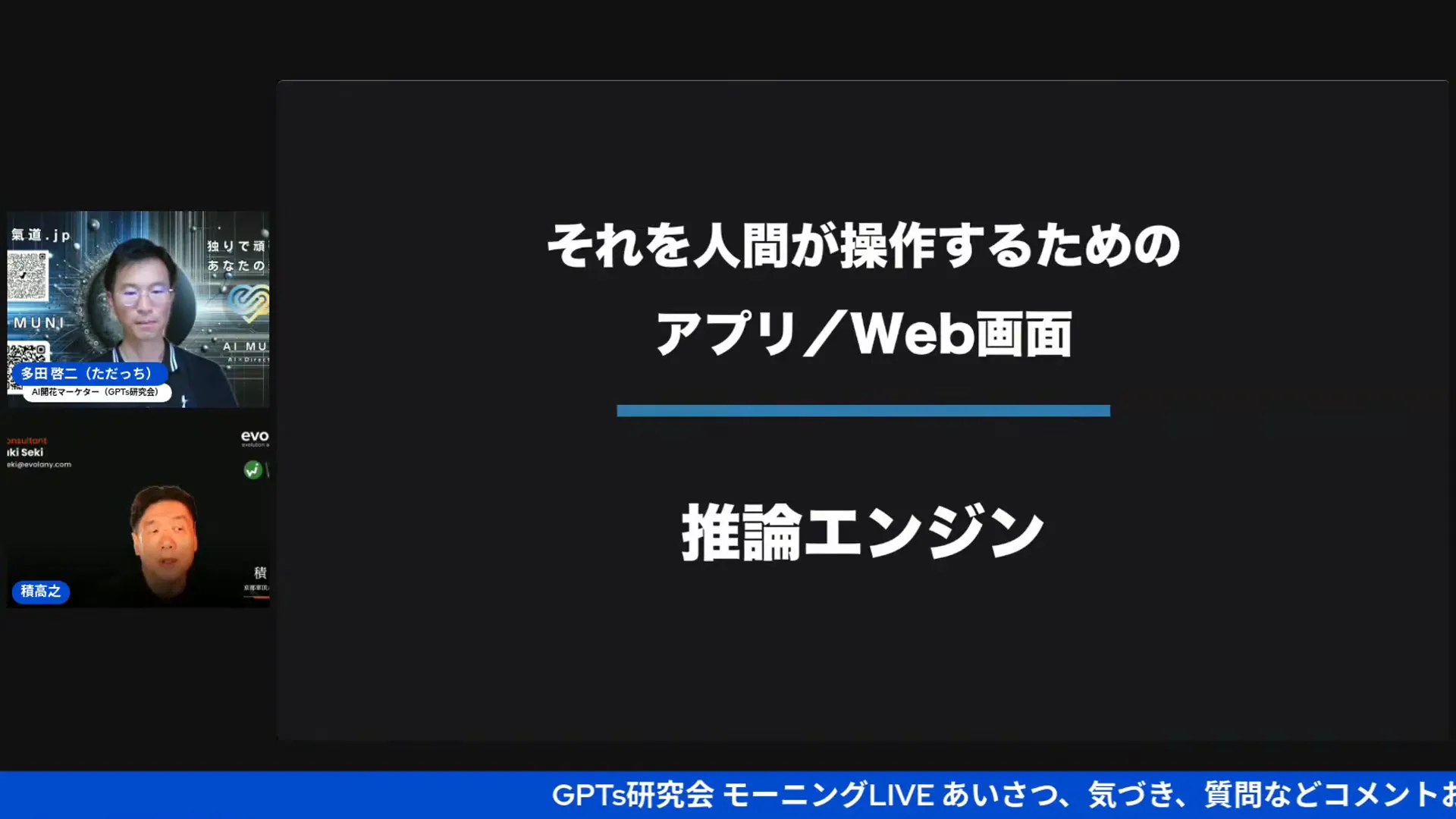

次に重要なのが「モデル」と「UI(ユーザーインターフェース)」の違い。これもよく混同されがちなんですが、

- モデル:AIの中核となる思考エンジン。文章生成や画像生成のアルゴリズム。

- UI:ユーザーがAIとやり取りするための画面やアプリケーション。

例えば「イマージェン3」と「イメージFX」の関係は、イマージェン3がモデル(エンジン)で、イメージFXがUI(操作画面)です。これを知っておくと、どのツールが何をしているのか、切り分けて理解しやすくなります。

また、複数のモデルを一つのUIで切り替えて使うケースも増えてきています。例えば、チャットGPTではモデルの切り替えはできませんが、ジェンスパークやクロードはUI上でモデルを選べる仕組みです。

🔎 調べるAIと作るAIの本質的な違い

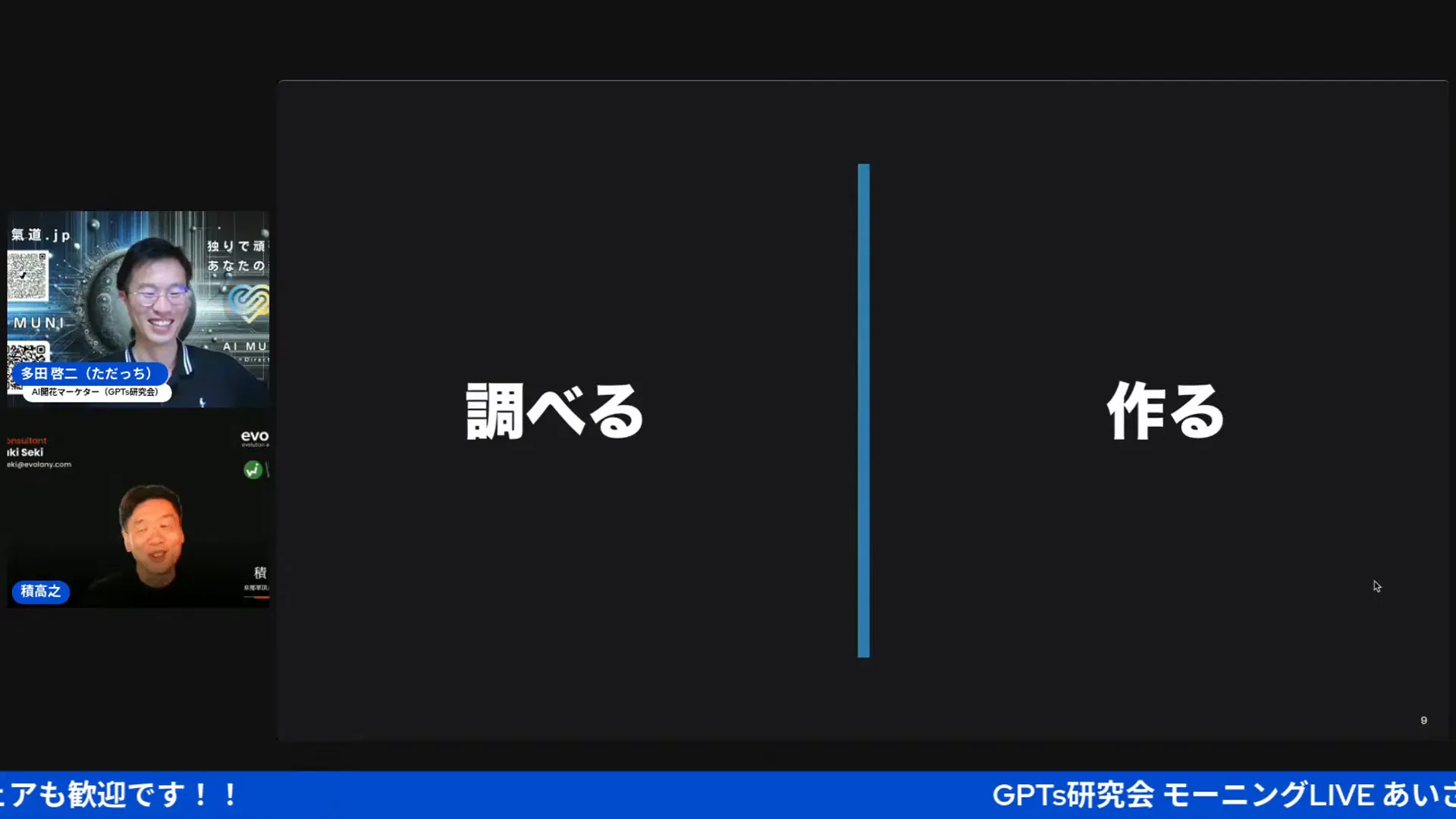

ここはみんなが一番勘違いしやすいポイント。AIは「調べるもの」と「作るもの」に分かれるんです。

- 調べるAI:インターネットやデータベースを検索し、最新情報を探し出すAI。例:パワープレキシティ、フェロー、ジェンスパークの調べる機能

- 作るAI:記憶した情報から新しい文章や画像、動画を生成するAI。代表例はチャットGPTなど。

でも、チャットGPTの登場で「何でも聞いたら教えてくれる」と思い込んでしまいがち。実は元々は作るAIであって、調べることはできませんでした。そこに検索機能が付加されてきて、両者の境界線がどんどん曖昧になっている感じです。

だから、AIに「調べさせる」か「作らせる」かは、今やAI自身が判断してくれる時代。僕たちはその違いを理解して、適切に使い分けることが重要ですよね。

🛠️ 主要生成AIツールとエージェントの紹介

ここからは具体的なツールの紹介です。積准教授がまとめてくれたのは以下の9つのツール群。

- 調べるAI系ツール(3つ):

- パワープレキシティ

- フェロー

- ジェンスパーク

- 作るAI系ツール(3つ):

- チャットGPT

- ニーロード

- クロード

- エージェント系ツール(3つ):

- ジェンスパークスーパーエージェント

- スカイワーク

- マナス

ツール毎に特徴があり、例えばジェンスパークは無料アカウントでも使いやすく、スーパーエージェント機能も備えています。スカイワークはドキュメントやスプレッドシート、ウェブページまで作成可能。マナスは動画生成も含めて最も多機能で使いやすいと評判です。

僕も普段からジェンスパークやマナスを活用していますが、これらのツールは裏側でチャットGPTやクロードなどの強力なモデルが動いているんですよね。だから、ツールのUIが違っても、根幹のAIモデルは共通していることが多いです。

🧑💻 Google AIスタジオの使い方とメリット

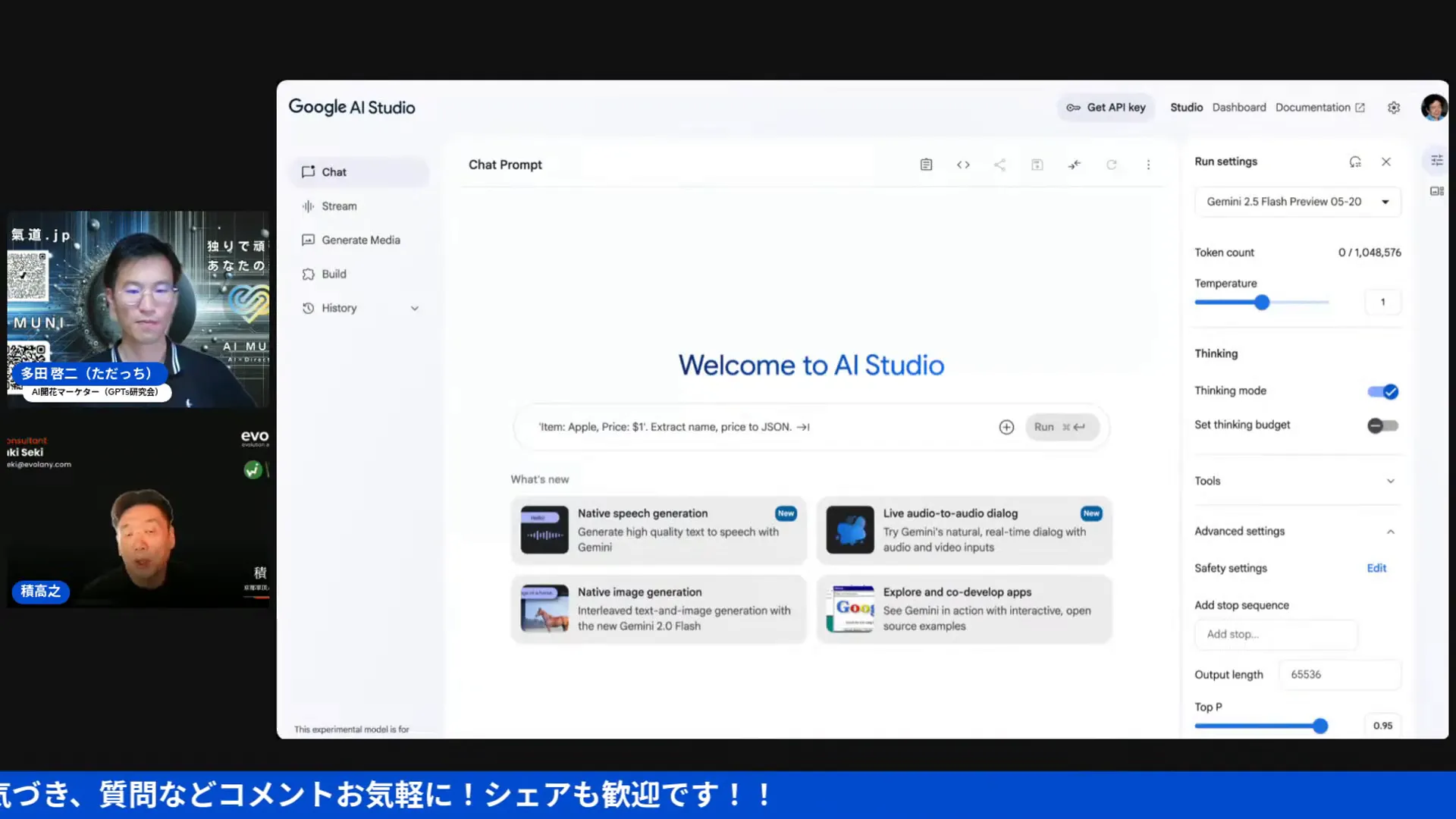

ここで話題に上がったのが「Google AIスタジオ」。これはGoogleが提供する無料のAIプラットフォームで、特にジェミニモデルの利用に適しています。

Google AIスタジオは無料で使えますが、利用には「学習用データとして使われる」という条件があります。つまり、Google側がユーザーのやり取りをAIの学習に活用するということ。企業ユースには向きませんが、個人でAIを試したい人には非常にありがたいサービスです。

また、UIはブラウザで開き、右クリックで日本語表示に切り替え可能。英語が苦手な人でも安心して使えます。ただし、英語の方が公式ドキュメントなどと連携しやすいので、慣れてきたら英語UIで使うことをおすすめします。

📚 Googleのノートエルムでの情報活用術

Googleが最近リリースした「ノートエルム」も注目度大。これは自分が持っているデータをどんどん読み込ませて、その中からAIが答えを返してくれる機能です。

例えば会社の規則文書や学校の長文プリント、PDF資料を読み込ませて、「このルールはどうなってる?」と質問すると答えてくれます。個人的には英語論文の要約にもよく使っています。

特徴は「情報の外部流出がない」こと。Googleは「入れた情報は学習に使わない」と明言しています。ただし、企業秘密や機密情報を入れる場合は慎重に判断してくださいね。

🤖 スーパーエージェントとオペレーターの実力

スーパーエージェントとは、一言でいうと「AIの部下」。自分で考え、複数のAIを使い分けてタスクを自動化してくれます。

特徴的なのは、AI同士が議論したり、時には意見の食い違いを調整したりする様子が見えること。まるで人間の会議みたいで面白いですよね。

オペレーターはさらに幅広いエージェントで、他のアプリにログインして操作まで代行。例えば自分のGoogleアカウントやSNSのID・パスワードを入力すると、代わりに投稿や操作をしてくれます。

ただし、ID・パスワードをAIに渡すのは勇気がいりますよね。僕も最初はかなり慎重になりました。ですが最近は「ヒューマンインザループ」設計で、入力時にユーザーが直接操作する形を取るなど、セキュリティ面も配慮されています。

📊 AIでスライド作成を劇的に効率化!

積さんが特に推していたのがスライド作成AI。社会人教員としても活用しているそうで、専門外の分野のスライドも30分〜1時間半で作れてしまうのは驚きです。

代表的なツールはジェンスパーク、スカイワーク、マナスの3つ。各ツールで1枚あたり約100円程度のコストがかかりますが、昔の手作業に比べれば圧倒的な効率化です。

ポイントは、作ったスライドをそのまま発表に使うのではなく、一度ダウンロードして編集すること。PowerPointやKeynoteで微調整すれば、さらに質の高い資料に仕上がります。

🖼️ 画像生成AIの今:スティーブルフュージョンからミッドジャーニーまで

画像生成AIの世界も激動中。積さんは昔から使っているスティーブルフュージョンをはじめ、ミッドジャーニーの最新バージョンV7まで紹介してくれました。

ミッドジャーニーV7はもはや写真ではなく芸術作品の域。雨の京都の桜の写真など、ボケ感や質感が素晴らしく、プロの写真家顔負けの仕上がりです。

また、ファイアフライはAdobe Stockの素材のみを使い著作権問題をクリア。欧米の厳しい著作権ルールもクリアしているため安心して使えます。

他にもイデオグラムやクリア、レオナルド、フラックスなど多様なツールが次々に登場。選択肢が増えすぎて迷いますが、用途に合わせて使い分けるのが賢い使い方ですね。

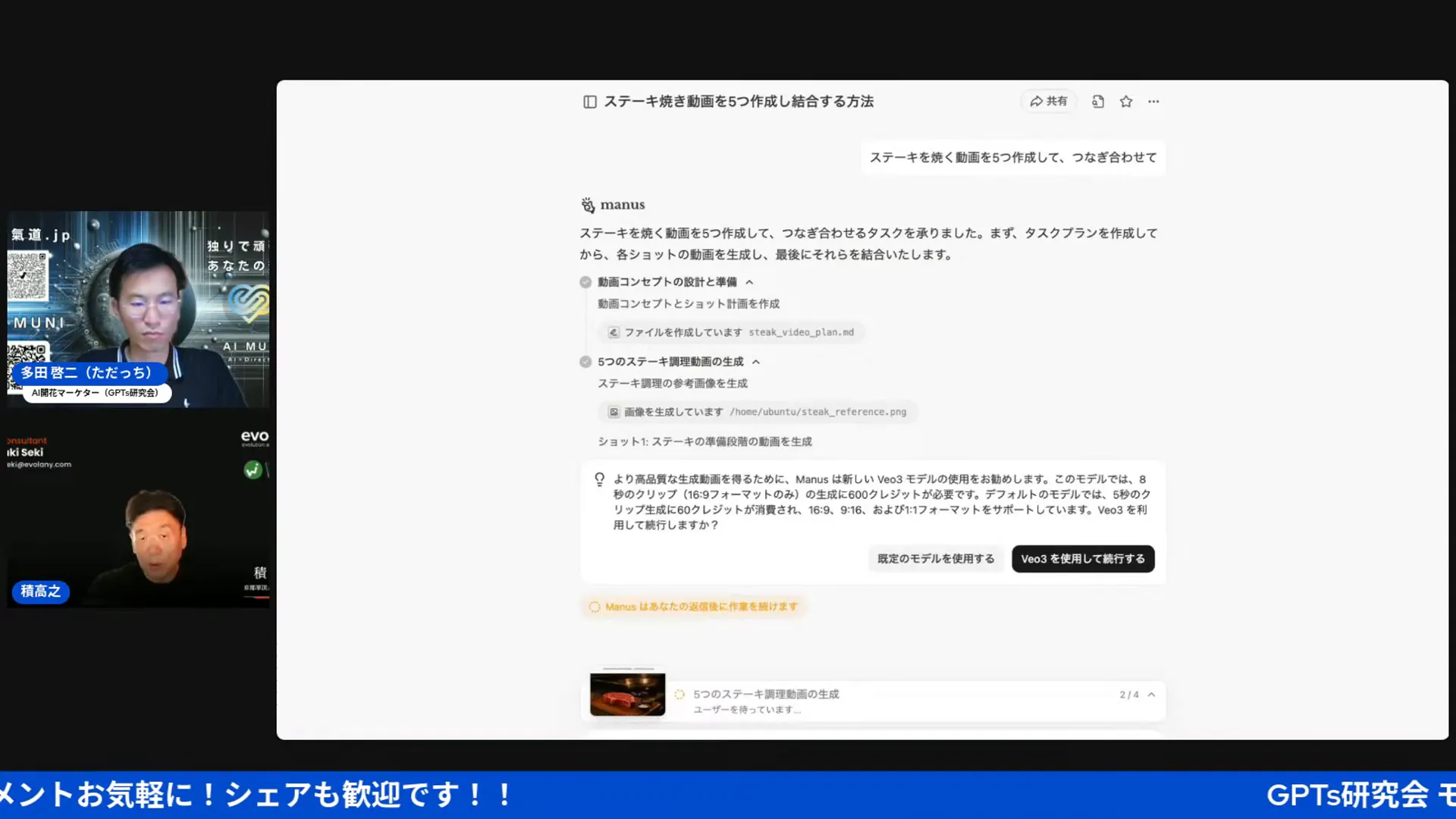

🎥 最新動画生成AIの動向

動画生成AIもついに実用段階に入りました。TikTok発のシーダンスやCウィードなど、研究段階ながら高品質な動画モデルが続々登場しています。

ミッドジャーニーも動画モデルをリリース。BGM付きでストーリー性のある映像を生成可能。積さん自身もYouTubeで視聴し、そのクオリティに感動したそうです。

さらにマナスが動画生成機能「V3」を搭載し、エージェント機能と融合。動画の構成から編集までAIに任せられる未来が目前に迫っています。

🎯 まとめと今後のAI活用のヒント

今回のモーニングLIVEで得られた大切なポイントを振り返りましょう。

- 生成AIは「チャットボット」「リゾナー」「エージェント」の3レベルに分かれ、用途や機能が進化している。

- モデル(AIの中身)とUI(使う画面)は別物。両方を理解して使いこなすのが重要。

- 調べるAIと作るAIは本質が違う。今はAIが判断して使い分けてくれるが、区別は頭に入れておくべき。

- 主要ツールは調べる系・作る系・エージェント系に分かれており、用途に応じて使い分ける。

- Google AIスタジオは無料で使える貴重なプラットフォーム。個人利用ならまずここからがベター。

- スーパーエージェントやオペレーターはAIの次のステップ。複数AIを使い分けて自動化できる。

- AI活用の中でスライド作成や画像生成、動画生成も劇的に効率化。ビジネスや教育現場での活用が加速。

- まずはチャットGPTの有料版を試し、全体像を掴んだ後に無料ツールや重量課金制のツールに移行するのがおすすめ。

僕もこの話を聞いて改めて、自分のAI活用を見直す良い機会になりました。AIはツールとしてだけでなく、共創パートナーになりつつあります。これからも一緒に学んでいきましょう!

❓ よくある質問(FAQ)

Q1: どのAIツールから始めるのがおすすめですか?

A1: まずはチャットGPTの有料版を1ヶ月だけ試してみるのが良いです。その後、Google AIスタジオなど無料ツールに移行して幅広く使い分けるのがベストです。

Q2: AIの「調べる」と「作る」の違いって何ですか?

A2: 「調べるAI」はインターネットやデータベースを検索して最新情報を探し出すAI。「作るAI」は学習した情報から文章や画像を新しく生成するAIです。現在はこの境界が曖昧になってきていますが、目的に応じて使い分けるのが重要です。

Q3: スーパーエージェントって具体的に何ができるの?

A3: スーパーエージェントは複数のAIを組み合わせてタスクを自動化。例えば、調べるAIで情報を集め、作るAIで文章を生成し、さらに他のアプリの操作まで代行することが可能です。AIの「部下」のような存在ですね。

Q4: AIでスライドを作るのは本当に便利?

A4: はい。特に教育現場やビジネスで資料作成に追われる方には大助かりです。30分〜1時間半で専門的なスライドが作れ、後からPowerPointやKeynoteで編集も可能。コストも昔に比べれば格段に安いです。

Q5: 画像生成AIで著作権は大丈夫?

A5: 欧米は似ている画像を作るだけでアウトになる厳しいルールがありますが、日本は著作権侵害を証明するのが難しい法律です。ファイアフライなどはAdobe Stockからの素材のみを使用し、著作権クリア済みなので安心です。

Q6: 動画生成AIはまだ実用的?

A6: 研究段階のものも多いですが、ミッドジャーニーやマナスなどは既に高品質な動画生成が可能。今後の進化により、動画制作もAIが主役になる時代が来ます。

以上、生成AIの最新情報まとめでした。これからもAIを味方に、効率的でクリエイティブな毎日を作っていきましょうね!