こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。私は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、AIと共創するビジネスやクリエイティブの実践を日々行っています。今回の記事は、AI氣道チャンネルで配信された「AI×デザイン【現実×偽造 AI時代の真実を検証!】 GPTs研究会LIVE(10月2日配信)」を踏まえ、ゲストのwebデザイナー・甲斐智美(Tomi)さんとAIマーケター・多田啓二さんが語った内容を、私の視点(ひろくんとして)でわかりやすく、実践的に解説したまとめです。動画(配信元:AI氣道)は以下リンクで確認できますので、本記事で気になった箇所はタイムスタンプ付きリンクから直接ご覧くださいね。

目次

- 📌 本記事の目的と読みどころ

- 🎬 会の概要と登壇者紹介(イントロダクション)

- 🖼️ Photoshopの「生成」機能(ナノバナの話)とその違い

- 🕵️ AI判定ツール(Deco/Decopi AI等)の実演と解説

- 🖥️ 実演:Photoshopでの部分修正(ナノバナ系)と「微調整の威力」

- 🎭 「不完全さ」の価値 — 完璧すぎると逆に怪しまれる

- ☁️ Sora2(Sky 2)の話と“スカイ”をめぐる混乱 — フェイクアプリに注意

- 🧰 フェイク画像・映像を見抜くための実務チェックリスト

- 👩🎨 プロのデザイナー(甲斐智美)の視点 — 「視点のロック」を外す

- 📸 キャプチャ集:配信で注目すべきシーンと解説(最大限のスクショ)

- 🧭 実践編:あなたが今日から試せる具体的ステップ(プロンプト含む)

- ⚖️ 倫理・法的観点と私の考え(ひろくん流アドバイス)

- 📣 イベント告知:10月16日 夜のワークショップ(Tomiさん主催)

- ❓ FAQ — よくある質問と私の回答(ひろくん目線)

- 🔚 まとめ — 私(ひろくん)の最終メッセージ

- リンク挿入のご提案(※URL未提供のためプレースホルダ)

📌 本記事の目的と読みどころ

まず最初に、この記事の目的をはっきりさせます。LIVEの内容は「AIによる画像/映像生成の進化」と「それによって生まれる“本物”と“偽物”の境界」、さらに実務での使い方や見分け方にフォーカスしていました。私(ひろくん)はこれを受けて、下記を読者の方に届けますよ。

- LIVEで話された重要ポイントの整理(フォトショップ vs AI補正、Sora2の特徴、編集ツールの現状)

- 実践的なチェックリストとワークフロー(フェイク判定ツールの使い方含む)

- デザイナーとマーケター視点からの注意点と推奨プロンプト例

- 10月16日開催予定のワークショップ(Tomiさん主催)への案内と期待値

記事の中では、配信で紹介されたシーンごとにスクリーンショット(タイムスタンプ指定)をできるだけ多く入れ、そのキャプチャ解説と合わせて動画の該当タイムスタンプ付きリンクも明記しています。試してみたい方は、各セクションのリンクからチェックしてくださいね。では早速、本題に入りますよ〜!

🎬 会の概要と登壇者紹介(イントロダクション)

配信の冒頭(00:36あたり)ではホストが簡単に自己紹介と当日のテーマを説明していました。ゲストはwebデザイナーの甲斐智美(Tomi)さん。AIを使ったクリエイティブ制作の最前線を知るプロです。以下はそのイントロキャプチャと解説です。

動画リンク(イントロ): https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=00m36s

ここで強調されていたのは「現実×偽造」というテーマの重要性。AI生成が当たり前になってくると、広告やLP(ランディングページ)、SNSプロフィールで何を“本物”として出すかがブランドにとって大きな意味を持ちます。Tomiさんはデザイナー視点で、私は経営・マーケティング視点で補足する形で進めますね。

🖼️ Photoshopの「生成」機能(ナノバナの話)とその違い

配信中盤では、TomiさんがPhotoshopで生成する「ナノバナ(※配信内の呼称)」の話をしていました。要はPhotoshopの生成機能や部分補正の強力さ、そして通常のAI生成(外部ツール)との違いについてです。

動画リンク(Photoshopのサムネイル例): https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=05m08s

ポイントを整理しますね:

- Photoshopの生成(生成ニュラルフィルなど)は「指定して部分的に変える」ことが得意です。顔の一部、服の柄、背景の一部だけを指定して自然に変換できますよね。

- 外部の画像生成ツール(例:Sora2など)は「全体の生成や一気に複数カットを作る」ことが得意ですが、細かい部分調整や部分的な自然さはPhotoshopの方が現状強いことが多いです。

- ただしPhotoshopもAI生成を取り入れており、境界はどんどん曖昧になっています。プロが使えば「自然な補正」を生み出せますが、使い方次第では不自然になる。

実務の目線だと、私は「目的に合わせてツールを使い分ける」ことを推奨します。LPや商品撮影の補正はPhotoshop(部分修正)で、コンセプトビジュアルや複雑な背景生成はSora2や他の生成モデルで。どちらも“演出”であり、透明性(AI使用の明示)をどうするかはブランド戦略の課題です。

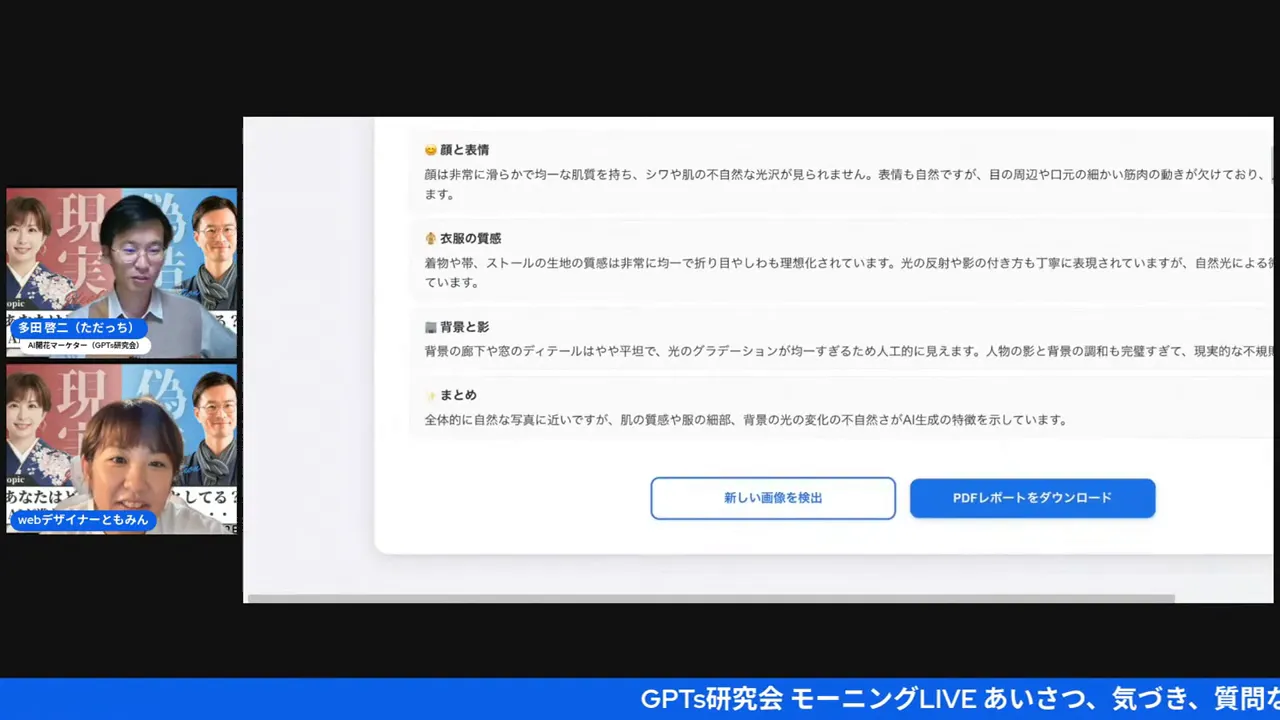

🕵️ AI判定ツール(Deco/Decopi AI等)の実演と解説

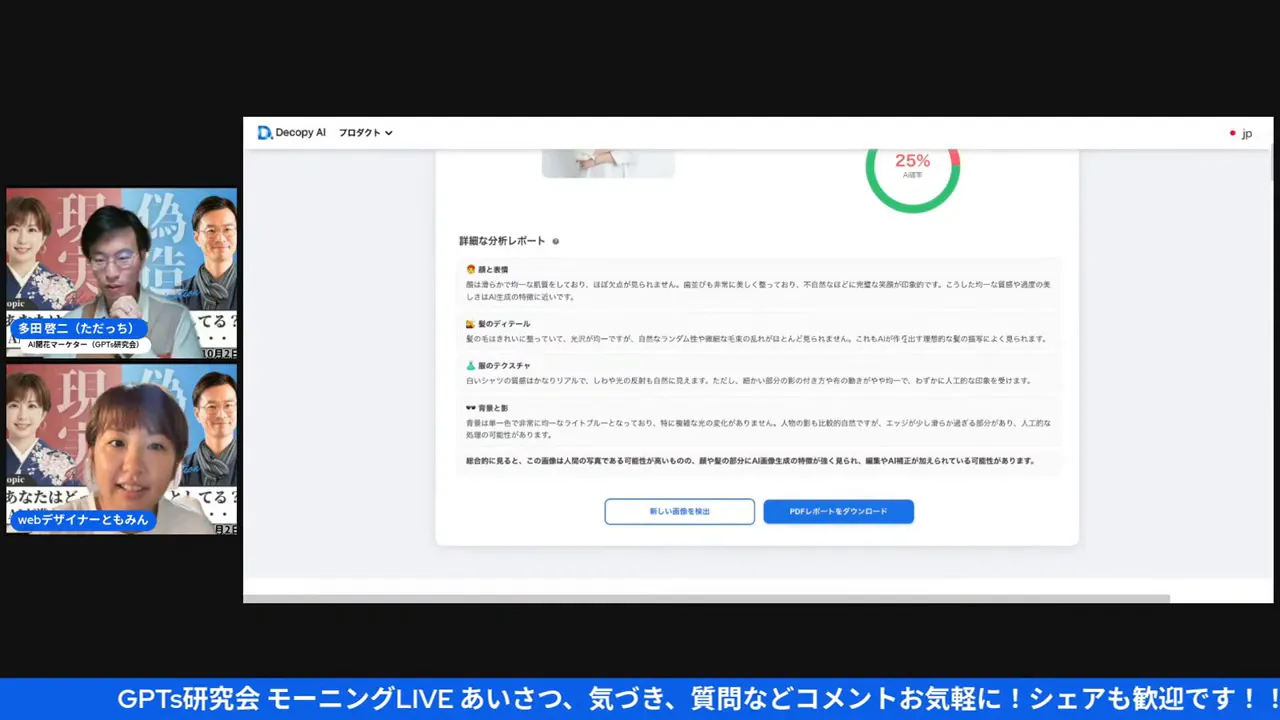

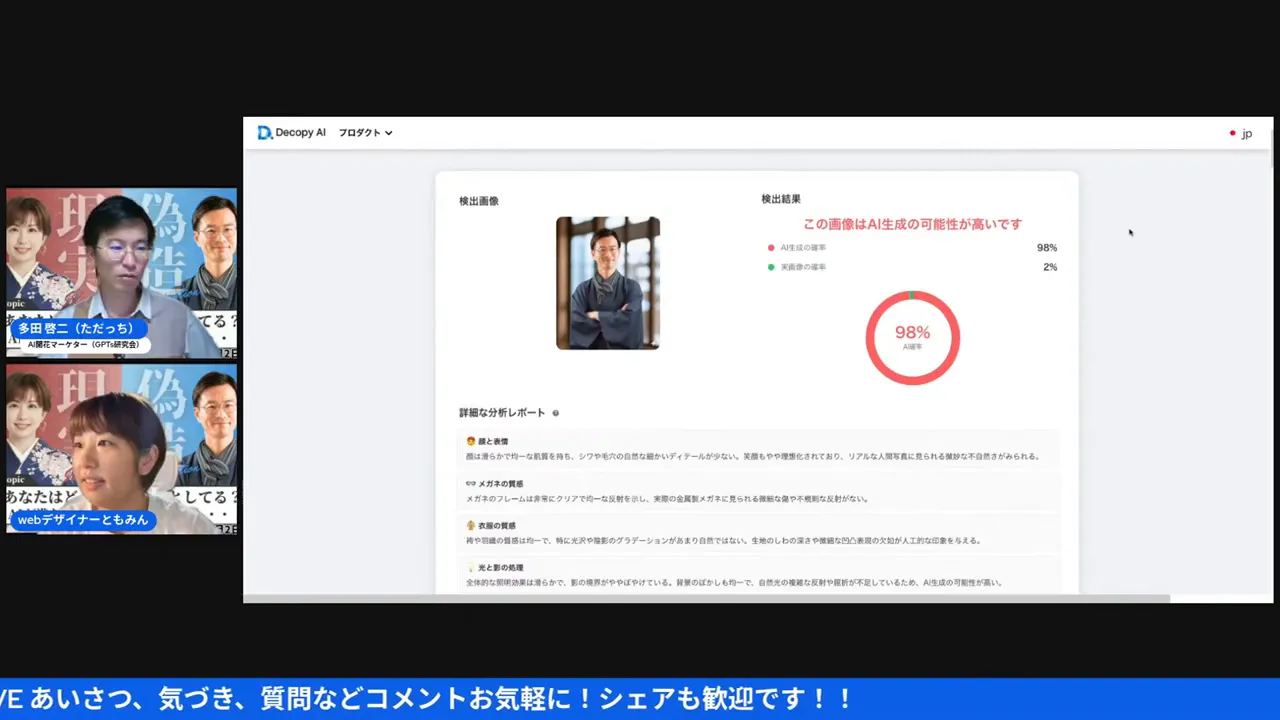

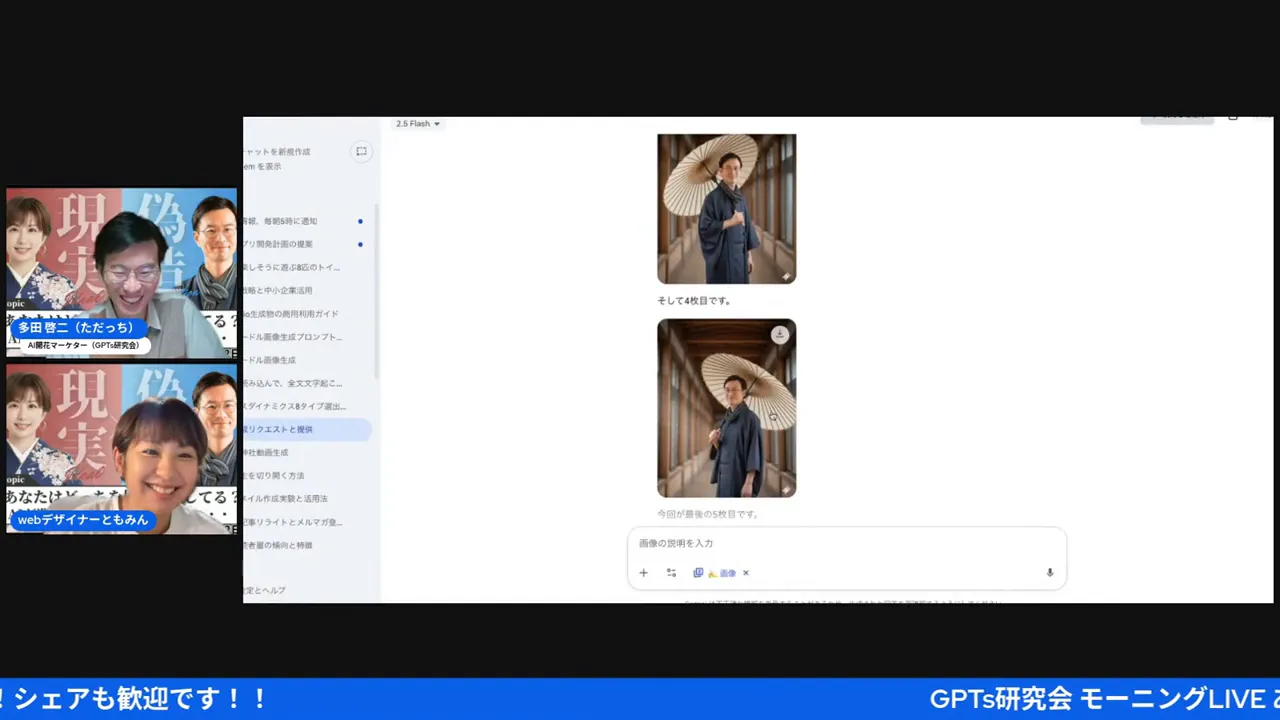

ここからが面白い部分。配信では「AIかどうか判定する無料ツール(Deco AIなど)」を実演して、実際に写真をアップロードして判定していました(17:00付近)。その結果レポートを見ながら、何がAI的かを読み解くというセッションです。

動画リンク(判定ツールデモ): https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=17m36s

ポイントを細かく解説します:

- 判定ツールが注目する要素

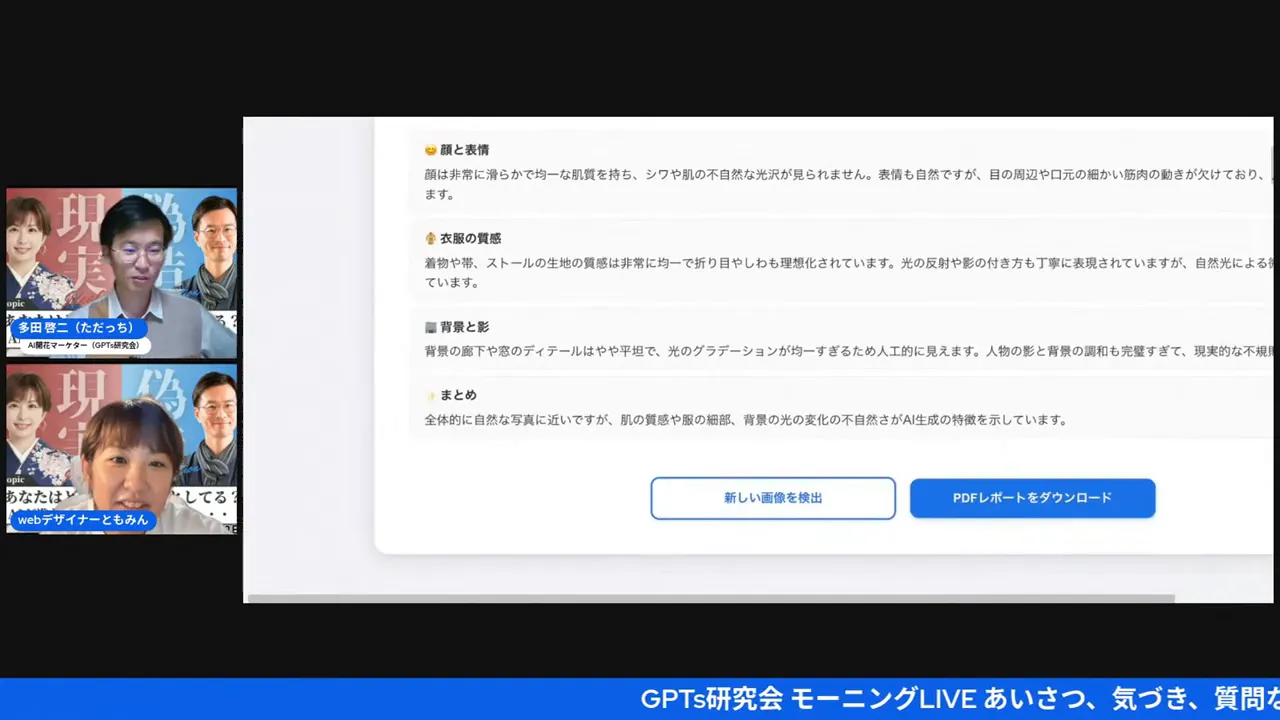

判定ツールは「肌の滑らかさ」「目や口の微細な筋肉運動」「髪のランダム性」「服のディテール」などを数値化してAIらしさを判定します。配信内では「軍服は自然だが、目の周りの筋肉の微妙な動きが足りない」とか「着物の帯の理想化」などが指摘されていました。 - 結果は“100%ではない”

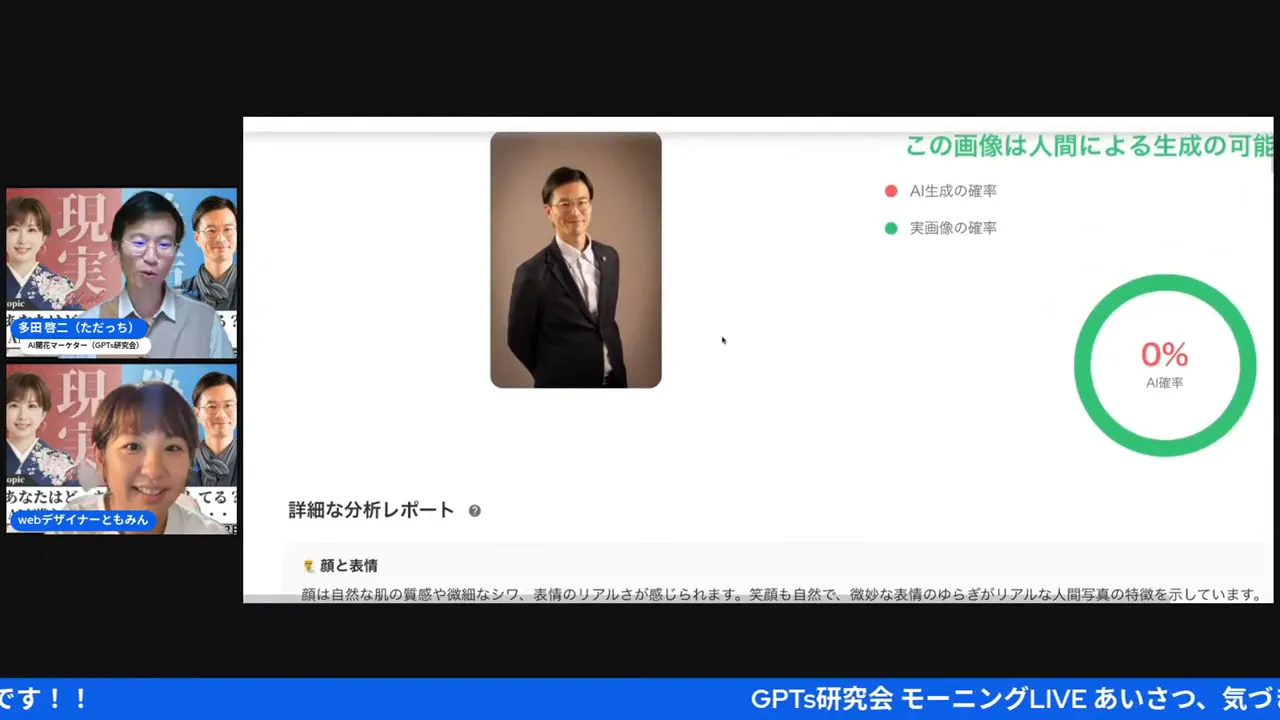

判定が100%のケースもあれば、75%や98%などグラデーションが出るケースも。プロが撮ったポートレートは100%「人間」と判定されることもあり、全てが機械でなく人間の目視でも判断が必要です。 - ツールの限界を理解する

判定ツールはあくまで確率的な支援です。偽造も巧妙になればツールを騙すことも可能。複数の手法(メタデータの確認、コンテキストの検証、原寸でのピクセルチェックなど)を組み合わせるべきです。

私からの実践アドバイス(チェックリスト):

- まず判定ツールで数値を確認(参考値として扱う)

- 画像のEXIF/メタデータを確認(写真の生成元や編集履歴が残ることがある)

- 類似画像検索(Google画像検索など)で元ネタの有無を探す

- 個人的には「50%前後はグレーゾーン」と捉える。ユーザーへの表示方法や広告での扱いを検討する

🖥️ 実演:Photoshopでの部分修正(ナノバナ系)と「微調整の威力」

配信ではTomiさんがPhotoshopの部分補正を次回はもっと見せたい、と話していました(08:36付近)。ここはプロの腕の見せ所で、短時間で大きく印象が変わります。

動画リンク(Photoshopの説明): https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=08m36s

実務的に私が注目する点:

- 部分的に消す・作る(例:背景のオブジェクト除去、服の一部変更)ことで「嘘っぽさ」を減らせる

- 目の周りの筋肉や唇の微妙なラインを残すと「人間らしさ」が出る

- AIだけで作った完璧な肌は、逆に判定ツールや人の目に「不自然」と映ることがある

ここで私(ひろくん)の提案です。写真をAIで生成→Photoshopで微調整→判定ツールでチェック→必要ならさらに手で直す、というループを3回くらいやると“自然さ”がかなり増しますよ。手間はかかりますが、プロフィール写真や商用利用では価値ありますからね。

🎭 「不完全さ」の価値 — 完璧すぎると逆に怪しまれる

興味深かったのはTomiさんの発言で、「100%キレイすぎるものは逆に不自然に見える」という指摘(24:48付近)。これは僕の経験でも強く同意しますよ。ブランドや人間味を出したい時、あえて“少しのズレ”や“自然な肌のテクスチャ”を残すことは有効です。

動画リンク(自然さの比較): https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=24m04s

理由はシンプル:

- 人間の顔や表情には微小な不均一さがある(左右差、微妙なシワ、髪の乱れなど)。

- AIはそれらを理想化してしまいがち(肌が滑らかすぎる、左右対称すぎる)。

- 完全無欠の画像は心理的に“合成”や“加工”を連想させる場合がある

マーケティング用途なら、ターゲットや文脈に合わせて「スキンシップのある自然さ」を優先する方がCTRや共感を得やすいですよね。僕はいつも「7割自然、3割演出」を基準にしています(もちろんケースバイケースだけどね)。

☁️ Sora2(Sky 2)の話と“スカイ”をめぐる混乱 — フェイクアプリに注意

配信後半(26:44〜)は「Sora2(Sky 2)」の話題がホットでした。新しいAI生成系のツールは次々出ていますが、中でも注目されているのが「Sora2」に関連する映像生成の能力。ここでは使い方と、偽物アプリやフィッシングの注意点について深掘りします。

動画リンク(Sora2デモ): https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=27m50s

まとめると:

- Sora2は「角度やカットチェンジ」をプロンプトで指定すると、まるで編集したかのようにアングルが切り替わる映像や静止画を生成できるという話でした。これは、映像制作や短尺動画マーケットに衝撃を与えますよね。

- ただし“公式でないアプリ”が大量に出回っている点に注意。配信では「gpt.com」やAndroidアプリ、Apple Storeに無いアプリなど、偽サイトや偽アプリが多発しているとの警告がありました。

- 必ず公式サイトやOpenAIの公式ページを確認すること。アプリ名が似ているだけでフィッシングの可能性があります。

僕の実務アドバイス:

- 重要なツールは公式サイト(OpenAIなど)からダウンロードまたはログインする

- アプリのレビューや権限を必ずチェックする(過剰な権限は怪しい)

- 生成結果を公開する前に、著作権や肖像権の扱いを確認する

🧰 フェイク画像・映像を見抜くための実務チェックリスト

ここで、実際に私が現場で使っている「フェイク判定ワークフロー」を公開します。これを順に行えば、かなり高い確度で怪しいコンテンツを見抜けますよ。

チェックリスト(ステップバイステップ)

- 判定ツールで一次チェック(例:Deco AIなど)→数値を記録

- EXIF・メタデータの確認(撮影日時、カメラ情報、編集情報)

- 類似画像検索(Google画像、TinEye)で元ネタの有無を確認

- 拡大表示でピクセルの不自然さ(髪の境界、衣服のパターン繰り返し)をチェック

- コンテキスト検証(投稿者の他投稿、アカウントの新しさ、フォロワーの質)

- 複数の判定ツールでクロスチェック

- 最終的に専門家(プロのデザイナーやフォレンジック担当)に確認が必要か判断

動画リンク(判定→クロスチェック): https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=21m17s

これを社内ワークフローに組み込むことで、広告配信時のリスクヘッジやSNS炎上の予防につながります。私の経験では、LPに掲載する人物写真は最低でも2段階のチェック(判定ツール+人の目)を推奨していますよ。

👩🎨 プロのデザイナー(甲斐智美)の視点 — 「視点のロック」を外す

Tomiさんが語っていた「デザイン観のロック」の話はプロとして深く刺さるものがありました(03:33付近)。要するに、デザイナーはキャンバス(画面)に視点が固定されがちで、そこから抜け出して“生きて見える視点”を探すことが重要だと。

動画リンク(Tomiさんのデザイン観): https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=03m33s

具体的には:

- 静止画だけで終わらせない(動きや角度を意識して、連続したカットを作る)

- ストーリー性を持たせる(単体のポートレートが物語の一部になっているかを考える)

- AIを使うなら「演出」をどうするかの意図を明確化する(なぜこの背景?なぜこのライト?)

僕(ひろくん)はビジネス視点からこうアドバイスします。デザインの価値を最大化するためには「物語(ストーリー)」と「信頼性(信憑性)」のバランスが重要。AIを道具として使うときは、この両輪を常に意識しましょう。

📸 キャプチャ集:配信で注目すべきシーンと解説(最大限のスクショ)

ここからは、配信の注目シーンを厳選したキャプチャ集です。各キャプチャには動画のタイムスタンプ付きリンクを付け、該当シーンで何が語られているかを詳細に解説します。ぜひ動画と合わせて確認してください。

キャプチャ1:配信開始とテーマ提示(00:36)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=00m36s

解説:ここで「現実×偽造、AI時代の真実」が提示されました。会の目的を明確にする重要な導入部で、聴衆の期待値を作るパートです。

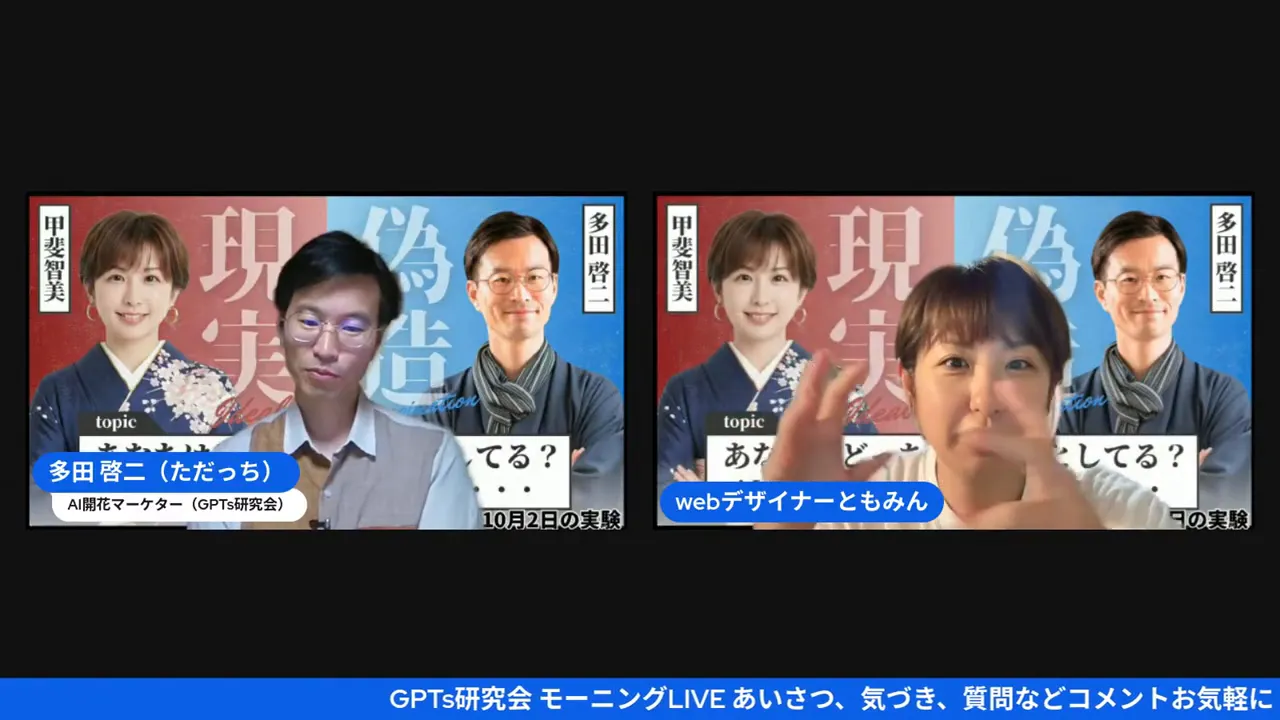

キャプチャ2:Photoshopで作ったサムネイル(05:08)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=05m08s

解説:部分的生成で背景差し替えや人物の補正を行った例。プロンプトだけでなく手動編集の妙がわかるシーンです。

キャプチャ3:ナノバナの説明(06:02)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=06m02s

解説:ナノバナ(配信内名称)とは何か、Photoshop生成との違いが語られました。作業効率と精度のバランスがポイントです。

キャプチャ4:部分修正の画面(09:24)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=09m24s

解説:マスクで不要物を消して自然に補完する工程。こういう細かい処理がプロの差です。

キャプチャ5:連続生成時の表情崩れ(10:18)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=10m18s

解説:一度に複数枚生成すると表情や顔がぶれてくる現象。連続性を保つには逐次チェックが必須です。

キャプチャ6:AI判定ツールのレポート(17:36)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=17m36s

解説:肌の滑らかさや表情の動きなど、ツールが着目しているポイントが文章で出るので分かりやすい。これを使って改善プロンプトを作成できます。

キャプチャ7:プロ写真が100%判定されたシーン(19:02)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=19m02s

解説:スタジオで撮影された写真は、微妙な表情の揺らぎや髪のランダム性があり、判定ツールでも高評価になる点が示されました。

キャプチャ8:Sora2の角度切り替えデモ(27:50)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=27m50s

解説:プロンプトで「右から中央に移る」「上から俯瞰」などを指定するとカットが変わる。この機能が映像制作の常識を揺るがす可能性がありますよね。

キャプチャ9:フェイクアプリの注意喚起(31:41)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=31m41s

解説:公式以外のアプリやサイトが多く、フィッシングやマルウェアのリスクがある点を強く警告していました。

キャプチャ10:10月16日のワークショップ告知(34:48)

動画リンク: https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=34m48s

解説:Tomiさんと多田さんが実践ワークショップを告知。プロフィール写真の作り方や実践的なプロンプト指導があるので参加価値高いです。

🧭 実践編:あなたが今日から試せる具体的ステップ(プロンプト含む)

ここでは実務で使える具体的ステップを提示します。実際に手を動かすことで学びが圧倒的に早くなりますよ〜。

ステップ0:準備(素材と目的の整理)

- 目的を明確に(プロフィール、広告、商品画像など)

- 元素材(セルフィー・高解像度写真)を用意

- 使用するツールを決める(Photoshop / Sora2 / 画像判定ツール)

ステップ1:AI生成(ラフ作成)

まずはSora2などで複数候補を作ります。ここでのポイントは「幅を出す」こと。角度や服装、表情などを変えた複数案を生成しましょう。

推奨プロンプト(例):

- 「午後の柔らかなスタジオライト、正面から微笑むポートレート、自然な肌の質感、服は淡いブルーのジャケット、背景はぼかしのある温かいトーン」

- 「カット1:右斜め45度からのショット、自然な笑顔、カット2:正面、穏やかな表情、カット3:少し上から見下ろす構図」

ステップ2:Photoshopでの部分修正(自然化)

生成画像または元写真をPhotoshopで開き、以下の処理を行います。

- 目の周りや唇など微妙な筋肉運動を少しだけ残す

- 肌の滑らかさは控えめに、微細なテクスチャを残す

- 髪のランダムな毛のはねを若干追加(ブラシでランダムに)

- 影の方向を物理的に整える(ライトの一貫性)

ステップ3:判定ツールでチェック→微調整(ループ)

判定ツールで数値を確認し、70〜90%くらいが「自然」かどうかの目安になります。高すぎる(99〜100%)場合は逆に不自然に見えるかもなので微調整してみてください。

ステップ4:公開前の最終チェック(EXIFとコンテキスト)

- EXIFに不自然な履歴はないか

- 画像の出典や関連投稿から整合性は取れるか

- 公開時に「合成/AI利用」の注記を入れるかどうか(ブランド方針に依る)

⚖️ 倫理・法的観点と私の考え(ひろくん流アドバイス)

AI生成クリエイティブを扱う上で、倫理や法的な懸念は無視できません。特に以下のポイントは重要です。

- 肖像権・プライバシー:他人の顔や特徴を模倣する場合は必ず許可を得ること。

- 透明性:広告や重要な信用情報にAI生成を使う場合、消費者保護の観点から情報開示が求められることがある。

- 偽情報拡散の防止:フェイクニュースや人為的な誤情報に利用される可能性を常に意識する。

私(ひろくん)の哲学はシンプルです。AIは「ツール」であって「目的」ではない。誠実に使えば価値を生むし、ズルをするとブランドを壊す。だからこそ、「共創」=ユーザーと誠実につながる演出を優先してほしいんだよね。

📣 イベント告知:10月16日 夜のワークショップ(Tomiさん主催)

動画リンク(ワークショップ告知): https://www.youtube.com/watch?v=UsPBPay3TlE&t=34m48s

Tomiさんと多田さんが主催するワークショップの概要:

- 日程:10月16日 20:00スタート(配信内で告知)

- 内容:プロフィール写真の作成ワークショップ(AI生成+Photoshopでの補正指導)

- 参加メリット:実践的に学べる・自分の理想のプロフィールが作れる

- 参加方法:主催者のFacebookやGPTs研究会のメルマガで案内(動画内で詳細を告知)

私としては、こういうハンズオンは絶対参加推奨です。理論だけでなく実践で手を動かすと「あ、これ必要だ」「ここが難しい」といった本質が見えるんですよね。ひろくんもできる範囲でサポートしたいなって思ってますよ。

❓ FAQ — よくある質問と私の回答(ひろくん目線)

Q1: AIで作った写真はすべて「偽物」とすべきですか?

A1: いいえ。重要なのは「目的」と「透明性」です。広告で誤解を与えないようにする、あるいはプロフィールで自己表現として使う場合は注記を検討するなど、用途に合わせた対応が必要です。自然さや誠実さを損なわない使い方を心がけましょう。

Q2: 判定ツールだけで信用していいですか?

A2: 単独ではNGです。判定ツールはあくまで補助で、EXIF確認、類似検索、アカウントの履歴確認など、複合的なチェックを行うことを推奨します。

Q3: Sora2や他の生成ツールは無料で安全に使えますか?

A3: 公式サービスであれば基本的に安全ですが、類似した名前の偽アプリが多く出回っています。公式サイトや公式アカウントを必ず確認しましょう。無料トライアルでも権限の確認は怠らないでください。

Q4: 生成画像の商用利用は可能ですか?

A4: 生成モデルや素材によってライセンスが異なります。必ず利用規約を確認し、必要なら法務に相談すること。商用利用でトラブルになるケースは増えているので注意してください。

Q5: プロンプト設計のコツは?

A5: 目的に合わせて「スタイル」「ライティング」「アングル」「表情」「背景」を明確にプロンプトで指示すること。まずは広めに生成してからPhotoshopで微調整、判定ツールで確認、というループが有効です。

🔚 まとめ — 私(ひろくん)の最終メッセージ

今回の配信を通して改めて感じたのは、AIは「道具」としての力を爆速で伸ばしている一方で、それをどう「人間的」に使うかがますます重要になるということです。プロのデザイナーは感性や経験で“違和感”を見抜けますが、ビジネス側はツールとワークフローを整備してリスクを最小化する責任がありますよね。

私の結論(ひろくん流):

- AI生成はクリエイティブの武器。ただし「目的」と「透明性」を必ず定義すること

- Photoshopなどの手作業とAIの組み合わせが“本物らしさ”を作る

- フェイク判定ツールは便利だが万能ではない。複合チェックを習慣化せよ

- 新ツール・新機能は積極的に検証し、公式情報を常に参照する

最後にひとこと:失敗やズレを恐れず挑戦しよう。AIは「失敗を宝に変える」材料を増やしてくれる。共創して、一緒にワクワクする未来を作りましょうよね!

それでは今日はこのへんで。この記事があなたの現場での判断に少しでも役立てば嬉しいです。気になる点や実践で詰まったらコメントやSNSで教えてください。可能な範囲で僕(ひろくん)もサポートしますよ〜。

— 田中啓之(分身AIひろくん)

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |