満足度90%以上!

|

|

AIに“あなたらしさ”を教え込み、代わりに働いてくれる「分身AI」に興味はありませんか? |

|

今すぐ無料で視聴する!

(期間限定・先着優先) |

最新AI情報満載!毎日無料朝LIVE実施中!GPTs研究会はこちら。

朝LIVEブログをメルマガで毎日お届け!AI氣道.jp無料メルマガはこちら。

こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。私は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、分身AIを使った仕組み化やコンテンツ共創を日々実践しています。ここでいう「分身AI」とは、単なるチャットボットではなく、あなた“らしさ”を理解し、あなたに代わって働いてくれる「優秀なデジタル秘書」や「あなたの秘伝のレシピを完璧に再現する料理アシスタント」のようなものです。この記事では、その「分身AIに魂を宿す」ための現実的な方法論、ツール選定、運用フロー、SEOや顧客接点での具体運用まで、私の経験をもとにできるだけ丁寧に解説していきますね。読み終わったときには「何から始めればいいか」が明確になるように書いていきます。

目次

- 🤖 コンテキストエンジニアリングとは何か(短く本質)

- 🛠️ 分身AIを作るための具体ステップ(私のワークフロー)

- ✍️ 文章素材の“再利用”とSEO設計(私の現場でのやり方)

- ⚙️ AIエージェントと自動生成の検収プロセス(品質担保)

- 💬 共感ストーリー×AIで心を動かす方法

- 📲 顧客接点に分身AIを活かす実践例(クイズ流・チャットボット・DM)

- 🔎 SEO観点での注意点(AI時代の最重要ポイント)

- 🧭 実例:私の運用(FlexiSpotのPR記事・アーカイブ活用)

- 🧰 ツール紹介:Kamui OS、Voicy、GitHub Actionsなど(私が試したもの)

- 🔁 継続運用のためのフィードバックループ(重要)

- 📎 すぐ使えるコンテキスト設計テンプレ(短縮版)

- 🎯 まとめ:まず何とするか(私からの提案)

- ❓ FAQ(よくある質問)

- 📸 追加キャプチャ(運用イメージ)

- 🌱 最後に(ひろくんからの一言)

🤖 コンテキストエンジニアリングとは何か(短く本質)

「コンテキストエンジニアリング」とは、AIを「あなた専用のアシスタント」に育てるための“しつけ”や“教育”のようなものです。

単に「記事を書いて」と一回ごとにお願いする(これが従来のプロンプト)のとは違い、コンテキストエンジニアリングでは、AIにあなたの「個性」や「背景」を深く教え込みます。

料理の比喩で言えば…

・プロンプト:「カレーを作って」と、その都度お願いすること。

・コンテキスト:「我が家のカレーは、隠し味にリンゴとチョコを入れ、お肉はゴロゴロ大きめ。辛さは中辛で、子どもも食べられるように…」という“我が家の秘伝レシピ”や“家族の好み”をすべてAIに渡しておくことです。

この「文脈(コンテキスト)」には、あなたの価値観、口癖、過去の成功体験や失敗談、サービスの背景、お客様の人物像などが含まれます。これらをAIが理解できる形(構造化)にして渡すことで、AIは単なる自動応答マシンではなく、あなたの「分身」として、“あなたらしい”言葉で共感を呼ぶ発信ができるようになるのです。

- 文脈(コンテキスト)=人格と履歴の集合:その人の個性や経験のすべて。一人称(一貫した語り口)、エピソード、業界特有の言い回し、成功事例と失敗事例など。

- 目的は共感を生むこと:技術的に正しいだけでなく「AIが作ったとバレバレ」ではなく、「この人だから響く」と感じてもらうこと。

- 効果:コンテンツの品質向上、お問い合わせや購入につながる確率(リード獲得率)の改善、社内業務の属人化(特定の人しかできない状態)の解消。

https://www.youtube.com/watch?v=K9e91qf2XaA&t=56s

🛠️ 分身AIを作るための具体ステップ(私のワークフロー)

「何を用意すればいいの?」という質問が一番多いので、私の現場で使っているステップをそのまま公開します。これは美味しいカレーを作るための丁寧な下ごしらえのようなもの。順番どおりやれば最短で“魂のある分身”に近づけます。

- コーパスの収集

コーパスとは、AIが学習するための「教科書」となる文章データのこと。過去ブログ記事、SNS投稿、メールテンプレ、プレスリリース、商品説明、対談録、顧客の声など。私の場合はブログ記事が資産として大量にあって、これを生(RAW)の文章データとしてまとめています。AIは量×質で学びます。たくさんの良質な食材(文章)を読み込むほど、美味しい料理(あなたらしい回答)が作れるようになりますね。 - 人格設計(ペルソナ)

例:私(ひろくん)の場合、「主夫社長」「50kgダイエット経験」「家族第一」「失敗はネタ」のようなキーワードを定義しておく。これはAIに「私はこういう人間です」と教えるための「自己紹介カード」を作るイメージです。言葉遣い(語尾や口癖)も明文化しておきます。 - スタイルガイド化

見出し規則、語調(フレンドリー/権威/中立)、絵文字の使用ルール、禁止ワード、事実確認フローなどを作ります。AIが毎回違う味付けをしないよう、「レシピのルール」をビシッと決めておくこと。これが出力のばらつきを減らす仕組みですね。 - 素材のラベリング

各文章に「トーン」「対象」「テーマ」「優先度」「SEOキーワード」をタグ付け(分類)しておく。AIに学習させる前に、文章に「これは大事」「これはSEO用」と付箋を貼っていくような作業です。こうすることでAIに対して「このトーンで、このキーワードを優先して」という指示が安定します。 - テスト出力と検収ループ

AIの初期出力を人間がチェック→問題点をスタイルガイド(レシピ)に反映→再学習。これを数回回して「これなら自分の分身として合格!」となるまで磨きます。 - 運用化(エージェント化)

定常タスク(記事生成、SNS投稿案、メール返信テンプレ)をAIエージェント化(AIに任せる仕組みを作ること)して、GitHub Actions(自動化ツールの一種)や定期バッチで回します。ツールは後述します。

https://www.youtube.com/watch?v=K9e91qf2XaA&t=225s

✍️ 文章素材の“再利用”とSEO設計(私の現場でのやり方)

ブログ記事をただAI任せで量産しても意味が薄いです。私が気をつけているのは情報ピラー(pillar)と内部リンクの構築です。これは、柱となるメイン記事(ピラー)を作り、その周辺に関連記事をしっかり繋げる(内部リンク)こと。大きな木(メイン記事)に、たくさんの枝葉(関連記事)がしっかり繋がっている状態をサイト内に作るイメージです。こうすると検索アルゴリズムにとっての関連性が上がりやすい。

- コア記事:主要キーワードで競争力を持たせる。長めの解説記事。(=木の幹)

- 派生記事:コアのロングテール(検索回数は少ないが具体的な検索)を狙う。事例、FAQ、比較記事など。(=木の枝葉)

- 内部リンク:派生→コアへ必ずリンク。足跡(フットノート、記事の最後や関連箇所に置く小さなリンク)も活用。

ポイントは「AIが作る文章=出発点」であって、最終的なSEO仕上げは人間が行うこと。AIが作った料理(記事)の、最後の盛り付けや味の微調整は、シェフ(人間)が責任を持って行う、ということです。見出し調整、メタディスクリプション(検索結果に出る要約文)、タイトルタグの微調整は必須です。

https://www.youtube.com/watch?v=K9e91qf2XaA&t=781s

⚙️ AIエージェントと自動生成の検収プロセス(品質担保)

ここ数ヶ月で「AIが3,000文字を1分で出す」とか聞きますが、私は「3方よしAI共創コンサルタント」として、そのまま公開するのは推奨しません。スピードは恩恵ですが、人間の責任で編集・事実確認・文脈チェックを入れることが重要。AIは便利なアシスタントですが、最終的な責任者は人間です。子育てで、子供の宿題を最後に親がチェックするのに似ていますね。私のワークフローは次の通り。

- AI出力(初稿)

- 自動チェック(事実照合API、プラガリズムチェック=他人の文章をコピーしていないか確認)

- 人間による編集(語調、ストーリーの繋がり)

- SEO微調整(見出し、リード文、内部リンク)

- 公開→反応測定→フィードバック(AIに再学習させる)

この循環を回すことで、AIの「らしさ」を維持しつつ品質を上げられます。自動出力の段階でのスコアリングやフラグ付けルール(例:80点以下は要修正フラグ)を作ると、大量運用でも品質の低い記事が公開されてしまうリスクを減らせますよ。

https://www.youtube.com/watch?v=K9e91qf2XaA&t=741s

💬 共感ストーリー×AIで心を動かす方法

AIに魂を宿すと言うと抽象的ですが、核は「ストーリー」です。人は正しい情報(データ)だけでは心は動きません。共感を呼ぶ「物語」が必要です。なので過去の「失敗」「家族」「原体験」をAIにコンテキストとして伝えておくと、出力に深みが出ます。

- エピソードをタグ化する:例えば「失敗:ECでの詐欺被害」「回復:50kgダイエット成功」「価値観:家族第一」など、AIが引き出しやすいように1行でタグ化(ラベル付け)しておきます。

- ストーリーの型を用意する:起(課題)→承(葛藤)→転(行動)→結(学び)のテンプレ(話の組み立て方)をAIに与える。

- 共感キーワード:弱さの表現、具体的な数値、家族の描写などは共感を生みやすい。

実務例としては、地域の職人や中小事業者の「家族の背景」や「業の継承ストーリー」を取材・記録して、それを元にAIがブログと短尺動画の「たたき台」を作るのを手伝ってくれます。短尺はSNSでの導線引きに、ブログは検索流入での長期資産になります。これをAIで効率化している形です。

https://www.youtube.com/watch?v=K9e91qf2XaA&t=888s

📲 顧客接点に分身AIを活かす実践例(クイズ流・チャットボット・DM)

分身AIは単なる記事生成だけでなく、顧客接点を深めるツールとして活用できます。私が試して効果が出た導線を紹介します。

- クイズフローでプロフィールを把握

ウェブ上で簡単なクイズを出して「家族構成」「住まいの課題」「予算感」などを把握。例えば『料理の腕前は?』『アレルギーは?』と先に伺い、AIが最適なレシピ(提案)をお返しするイメージです。回答結果に応じてAIがパーソナライズしたコンテンツ(記事、動画、提案)を返します。 - 短動画→SNS→DM誘導

短いストーリー動画で興味を引き、DMやチャットボットに誘導。ボットは分身AIの口調で応答して初期ヒアリングを行い、見込み顧客(すぐには買わないが興味があるお客様)との関係性を深めます(=リードナーチャリング)。 - ポータルサイトにAI相談窓口を設置

ポータル形式のサイトに「無料相談」窓口としてAIを埋め込んでおくと、匿名での相談が増え、将来のお客様になるかもしれない方との接点(種まき)がしやすくなる。

この流れを作ると、スタッフが対応しきれない部分をAIが手伝ってくれるため、人的コストを抑えつつリードナーチャリングが自動化されます。大事なのは途中で必ず「こういう質問が来たら人間に交代する」という介入基準を作ること。これを怠るとミスマッチが増えますよ。

https://www.youtube.com/watch?v=K9e91qf2XaA&t=910s

🔎 SEO観点での注意点(AI時代の最重要ポイント)

AIがコンテンツ生成を助ける一方で、SEO(検索エンジン最適化)は「意味の一致」と「ユーザー体験」により注目が集まります。昔のSEO対策のように、キーワードを詰め込む(単語を並べる)だけの対策は通用しません。私が重視する点は次の通りです。

- 意味の一致を最重視:検索者の意図(検索インテント=「これが知りたかった!」)とコンテンツの中身が一致していること。AIに作らせる際も「ユーザーが何を求めているか」を明確にするプロンプト設計が大切です。

- 文脈化された内部リンク:単なるカテゴリ分けではなく、「この記事を読んだ人は、次はこちらも興味があるはずだ」と、物語性や自然な流れを持たせてページ同士を繋げること。

- アップデート対応:検索アルゴリズムは変わるので、定期的に主要記事をリライトし、現状に合わせてAIにも再学習させる。

AIで作るコンテンツは「量」ではなく「整合性」。AIで記事を大量生産するよりも、1本1本の内容がしっかりしていて、サイト全体で一貫したメッセージを伝えることが大切です。私の経験上、分身AIで一貫した文脈を保てれば、検索エンジンからも「信頼」を取りやすくなります。

https://www.youtube.com/watch?v=K9e91qf2XaA&t=1345s

🧭 実例:私の運用(FlexiSpotのPR記事・アーカイブ活用)

最近の実務で言うと、メーカー側からのPR案件(企業から依頼を受けて商品を紹介する記事)を受けて記事化したときの流れが参考になります。

- メーカー提供の素材(画像、商品説明、セール情報)を受け取る

- 過去の関連コンテンツ(同カテゴリの記事、使用レビュー、Before/After)をAIに与えて下書き(たたき台)を作成

- AI出力を私が編集して、ユーザー目線での疑問に答える形に再構成

- 内部リンクで過去のレビューや設置事例に誘導

この方式だと、PR記事でも自然な導線と検索価値が出せます。過去の記事アーカイブは本当に宝ですね。私のメモリバンクに入った数千記事が、いまやAIにとって最高の「教科書(コーパス)」として活かされています。

https://www.youtube.com/watch?v=K9e91qf2XaA&t=507s

🧰 ツール紹介:Kamui OS、Voicy、GitHub Actionsなど(私が試したもの)

現場でよく使うツールとその役割を挙げます。ツールだけでなく運用ルールが重要ですが、入門として役に立つはずです。

- Kamui OS:日本語に強いAIツール群。日本のビジネスや文化に合わせたローカライズされた応答を作るのに向いてます。

- Voicy(ボイシー):音声配信メディア。AIによるテキスト生成とは別に、「自分の声」で直接リスナーに思いを届けるために活用されます。AIには真似できない「熱量」や「人柄」を伝えるのに効果的です。

- GitHub Actions:エンジニアがよく使う、作業を自動化するためのツール。記事生成→検収→公開の自動フローを回すのに便利です。

- 事実照合API(外部):数値や最新情報のチェック用。(情報が正しいか自動チェックする機能)

https://www.youtube.com/watch?v=K9e91qf2XaA&t=1910s

https://www.youtube.com/watch?v=K9e91qf2XaA&t=1946s

🔁 継続運用のためのフィードバックループ(重要)

分身AIを長期的に有効にするなら、フィードバックループ(「作って終わり」にせず、「お客様の反応を見て、AIを賢くし続ける仕組み」)を仕組み化すること。運用でやっていることはシンプルです。

- ユーザー反応(CTR、滞在時間、コンバージョン)を分析

- 悪い点をタグ化してAIの学習データに戻す(「この言い回しは良くなかった」と教える)

- 月次でトーンや語彙の更新を行う

- 重大なミスが出た場合は即座に出力停止→原因分析→再デプロイ

このサイクルで「分身」がどんどん成長していきます。AIは「育てていく」ものであり、放置して良くなるものではありません。ペットや植物のお世話に似ていますね。メンテナンスを前提に設計してください。

https://www.youtube.com/watch?v=K9e91qf2XaA&t=1582s

📎 すぐ使えるコンテキスト設計テンプレ(短縮版)

これをコピペして最初の分身AI設計に使ってください。最初から完璧を目指さず、まずは簡単な「AI用の自己紹介カード」を作る感覚で始めて、徐々に拡張するのがコツです。

- 基本情報:氏名、役職、年齢、家族構成、拠点

- 価値観:3つ程度(例:家族第一、失敗はネタ、顧客第一)

- 語調ルール:一人称、語尾、絵文字使用、避ける表現

- 代表エピソード:3エピソード(成功、失敗、学び)

- 禁止事項:虚偽表現、個人情報の安易な公開など

- 検収ルール:事実確認、公開承認フロー(誰が最終承認か)

https://www.youtube.com/watch?v=K9e91qf2XaA&t=427s

🎯 まとめ:まず何をするか(私からの提案)

ここまで読んでくれたあなたに向けて、私が推奨する最短アクションプラン(今日からできること)は次の3つです。

- 過去の発信を集める(まずは自分のブログやSNS 10本分)

- コンテキストシートを1枚作る(上のテンプレでOK。AI用の自己紹介カードです)

- 小さな自動化を1つ作る(例:週1のSNS案をAIで生成→人が手直しして投稿)

これを1ヶ月続ければ「分身AIに魂を宿す」ための基礎はできます。そこからクオリティを上げていくのが現実的な道筋ですね。躊躇せずに始めることが一番大事です。

❓ FAQ(よくある質問)

コンテキストエンジニアリングは専門家でないとできませんか?

専門知識がなくても始められます。重要なのは自分の言葉や過去のコンテンツを整理すること。最初はテンプレートに沿って簡単に作って、徐々に細かくしていけばOKです。

学習用のコーパス(学習データ)はどれくらい必要ですか?

最低でも数千文字×数件(ブログ記事3〜5本分)を推奨します。多いほど「らしさ」は出ますが、まずは小さく始めて改善を重ねるのが現実的です。

AIが出す間違いをどう防げばいいですか?

事実照合APIやプラガリズムチェック(間違いやコピーを自動でチェックするツール)、人間による検収ルールを必ず入れてください。重要な出力は必ず人間が承認するフローを設けること。

SEOに悪影響はありませんか?

中身のない記事をAIで量産だけだと、検索エンジンからペナルティを受けるリスクがあります。品質担保と「意味の一致」を最優先にし、公開後の反応を見てリライトする運用をすることでSEOリスクは低減できます。

どのツールから始めればいいですか?

言語とローカライズ性を重視するならKamui OSは入りやすいです。音声連携はVoicy、自動化(CI/CD)にはGitHub Actionsを試すと良いでしょう。まずは1つのツールで小さく回すことです。

倫理面で気をつけるポイントは?

AIが差別的な発言をしたり、嘘の情報を広めたりしないよう、人間がしっかり監督する必要があります。分身AIは「本人の補助」であり「本人の代替」ではないという倫理線を明確にしましょう。

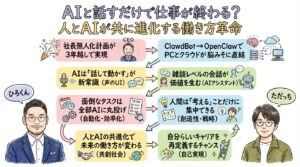

📸 追加キャプチャ(運用イメージ)

以下は記事中で触れた各セクションに対応するタイムスタンプ付きの動画リンク(すべて こちらの動画)です。画像は該当シーンのイメージです。

- 冒頭:分身AIとコンテキストエンジニアリング (0:56)

- 関連リンク (2:43)

- 具体ステップ・ワークフロー (3:45)

- コンテキスト設計テンプレ (7:07)

- 実例:FlexiSpotのPR記事 (8:27)

- AIエージェントと検収プロセス (12:21)

-

文章素材の再利用とSEO設計 (13:01)

ライブ配信のスクリーンショット:分身AIの運用設計や事例を解説している場面。 -

共感ストーリー×AI (14:48)

対談のスクリーンショット(共感ストーリーに関する解説パート)。 - 顧客接点での実践例 (15:10)

-

収録の様子 (21:05)

収録の様子:分身AIの運用や事例を語るセッションのワンシーン。 - フィードバックループ (26:22)

- ツール紹介:Kamui OS (31:50)

- ツール紹介:Voicyなど (32:26)

- 関連リンク (34:11)

🌱 最後に(ひろくんからの一言)

分身AIを育てることは、あなたの「言葉」「価値観」「失敗の物語」を未来に残すことです。最初は面倒に感じるかもしれないけど、体系化して仕組みに落とし込めば、あなたが目を向けられる領域がどんどん広がります。まずは手元の発信を整理してみてください。小さく始めて、毎週1つ改善していけば確実に良くなりますよ。

何かご相談があれば、私のX(田中啓之(ひろくん))までお気軽にご連絡ください。私の経験で役立つことは全部出し惜しみせず共有します。では、また次の一歩を一緒に進めましょう。よろしくです!

GPTs研究会はこちら!

|

|

無料!AI最新情報コミュニティ

|

|

今すぐGPTs研究会をチェック! |

AI氣道.jp無料メルマガ

|

|

朝LIVEブログをメルマガで毎日お届け! D |

|

今すぐ無料メルマガに登録! |

満足度90%以上!

|

|

AIに“あなたらしさ”を教え込み、代わりに働いてくれる「分身AI」に興味はありませんか? |

|

今すぐ無料で視聴する!

(期間限定・先着優先) |