こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。私は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、AIを使った事業共創や経営自動化を仕事にしています。今回のブログでは、AI氣道さんが配信した「AIニュース速報!ChatGPT新機能と Google最新ツール徹底解説 GPTs研究会LIVE 9月8日」の内容を私の視点で咀嚼し、実務で使える形に分解してお届けしますよね😊

多田啓二さん(GPTs研究会/AI氣道)のライブ配信は、AIの短期的なアップデートをキャッチし、それをどうビジネスや日常に組み込むかを具体的に示してくれる良い場です。今回の配信で取り上げられた主なトピックは以下の通り。

- ChatGPTの新機能「ブランチ機能(Branch)」

- ChatGPTのプロジェクト機能が無料ユーザーにも開放

- Googleの新機能「nano banna」についての最新情報

- AIでのアプリ作りがより身近になっている状況

このブログでは、上記のトピックを深掘りし、あなたが今すぐ試せる手順やビジネスに活かすための具体的なワークフロー、私自身の体験や失敗談、そしてFAQまで全部お伝えします。文章は私「ひろくん」の口調で、親しみを持って、でも忖度ゼロでお届けするよ〜。

Table of Contents

- 📌 本記事の目次(ざっくり)

- 🎥 ライブ配信の全体像と私が注目した理由

- 🧭 ChatGPT「ブランチ機能(Branch)」とは何か?機能解説と具体的活用法

- 🔁 ChatGPT「プロジェクト機能」無料解放の衝撃 — 中小事業者や個人に何が変わる?

- 🧩 Googleの「nano banna」とは?新ツールがもたらす可能性

- 🛠 AIでのアプリ作りがますます身近に — ツールと連携例

- 📈 私が推奨する「経営で使う」具体ワークフロー(テンプレ付き)

- ⚠️ 導入時のチェックリストとよくある落とし穴

- 📸 スクリーンショットを最大限活用する理由とタイムスタンプ付きガイド

- 🗣️ ケーススタディ:私が実際にやった簡単実験(6週間で検証)

- 💡 ひろくん流:分身AIで“社長無人化計画”を回す3つのステップ

- ❓ FAQ(よくある質問)

- 🔚 まとめと私のアクションプラン(推奨)

- 📎 参考:配信元の動画(視聴用)と配信チャンネル

📌 本記事の目次(ざっくり)

- 導入:今回のライブ配信の位置づけと私の視点

- ChatGPTの「ブランチ機能」解説と使いどころ

- ChatGPT「プロジェクト機能」無料解放の意味

- Google「nano banna」って何?何が変わる?

- AIでアプリを作る—現状とすぐ使えるツール群

- 私のおすすめワークフロー:経営で使う具体例

- 導入時のチェックリストと落とし穴

- スクリーンショットとタイムスタンプ(動画参照しやすく)

- FAQ(よくある質問)

- まとめ・今後の展望

🎥 ライブ配信の全体像と私が注目した理由

まず、このライブがなぜ重要かって話から始めます。AIのアップデートは日々進んでいますが、「知る」と「使える」に変えるのは別物ですよね。多田さんの配信は“最新を最速で伝えるだけでなく”、実務での活かし方に踏み込んでいるのが良いところだと思ったんだよ。私も多くのクライアントに「速報」を伝えて終わらせるんじゃなく、実務ロードマップを提示することを心がけているから、共感した部分が多かったかな。

今回の重要ポイントを一言で言うと、「より複雑な意思決定と継続的プロジェクト管理をAIに委ねやすくなった」ということ。ブランチ機能やプロジェクト機能は、単発の質問回答型AIから、状態管理・分岐管理ができる“常設の共創パートナー”に近づけるアップデートです。これが無料ユーザーまで降りてくることで、実験や導入のハードルが一気に下がる。Google側の新ツールも、アプリ化やプロトタイピングの早さを加速してくれるし、AIによる自動化の幅が広がるんだ。

🧭 ChatGPT「ブランチ機能(Branch)」とは何か?機能解説と具体的活用法

まず「ブランチ機能」って何?というところから説明するよ。簡単に言えば、ユーザーの思考やプロジェクトの流れに合わせて会話の“分岐(分岐後の履歴)”を保存・切り替えできる機能。従来のChatGPTは会話が直列で積み重なっていくだけでしたが、分岐を作れることで複数の仮説やアイデアを同時に試すことができるようになったんだ。

具体的な使い方のイメージ:

- プロジェクトAの方針案を「ブランチA」で作成

- 別の価格モデルの検討は「ブランチB」で試す

- 会話や情報が混在せず、戻りやすい

こういうことが可能になると、プロダクト開発やマーケティング施策のA/Bテストが、AIと会話しながら手軽にできるようになるんだよね。私が個人的に使うイメージをステップで示すと:

- 新商品案をざっくりChatGPTに提示 → ブランチ「商品案A」を生成

- 価格帯・ターゲット別で別ブランチを作る → ブランチ「価格案B」など

- 各ブランチでマーケティングコピーやランディングページ構成を生成

- それぞれのブランチから必要な情報だけを抜き出して実A/Bテストへ移行

この流れにより、気軽に「もしも?」の仮説を検証できる。しかも履歴がブランチごとに独立して残るから、ログの整理が非常に楽になる。プロジェクトの再現性も高まるんだよね。

実務での活用例(私のケース)

私の会社でやっているEC商品の新規販売のケースを例にすると:

- ブランチA:低価格・高回転の戦略(リピート重視)

- ブランチB:高単価・付加価値戦略(少量で高利幅)

それぞれのブランチで、プロダクト説明文、広告文、メールシーケンス、FAQを作成。さらにカスタマーサポート対応文までAIでテンプレ化しておく。実験結果が出たら、どのブランチから学んだ要素を合流させるかをまた別ブランチで整理できる。思考の分岐と統合が楽になると、PDCAの速度が上がるんだよね。

タイムスタンプでの動画参照(配信冒頭):https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=12m47s

🔁 ChatGPT「プロジェクト機能」無料解放の衝撃 — 中小事業者や個人に何が変わる?

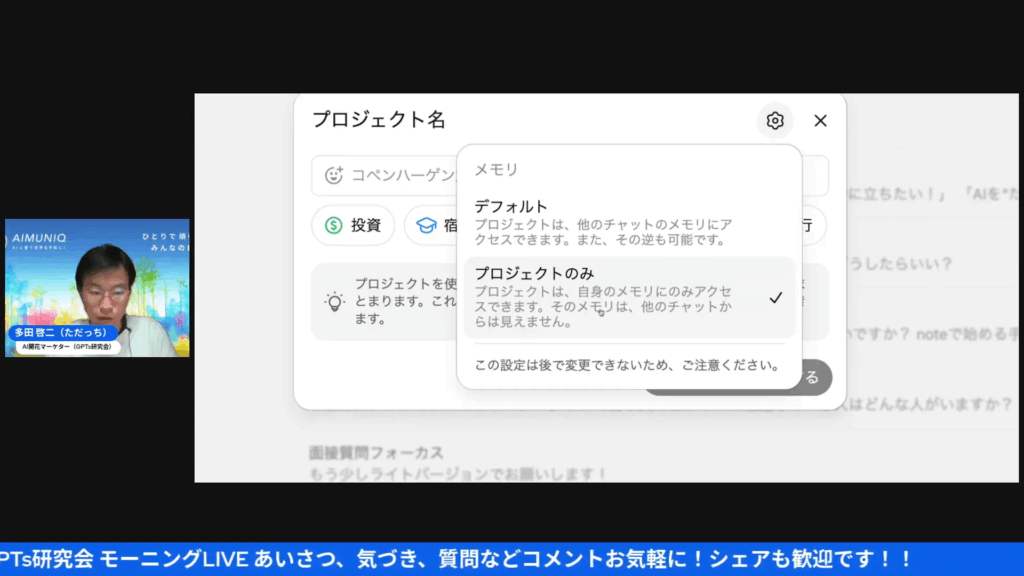

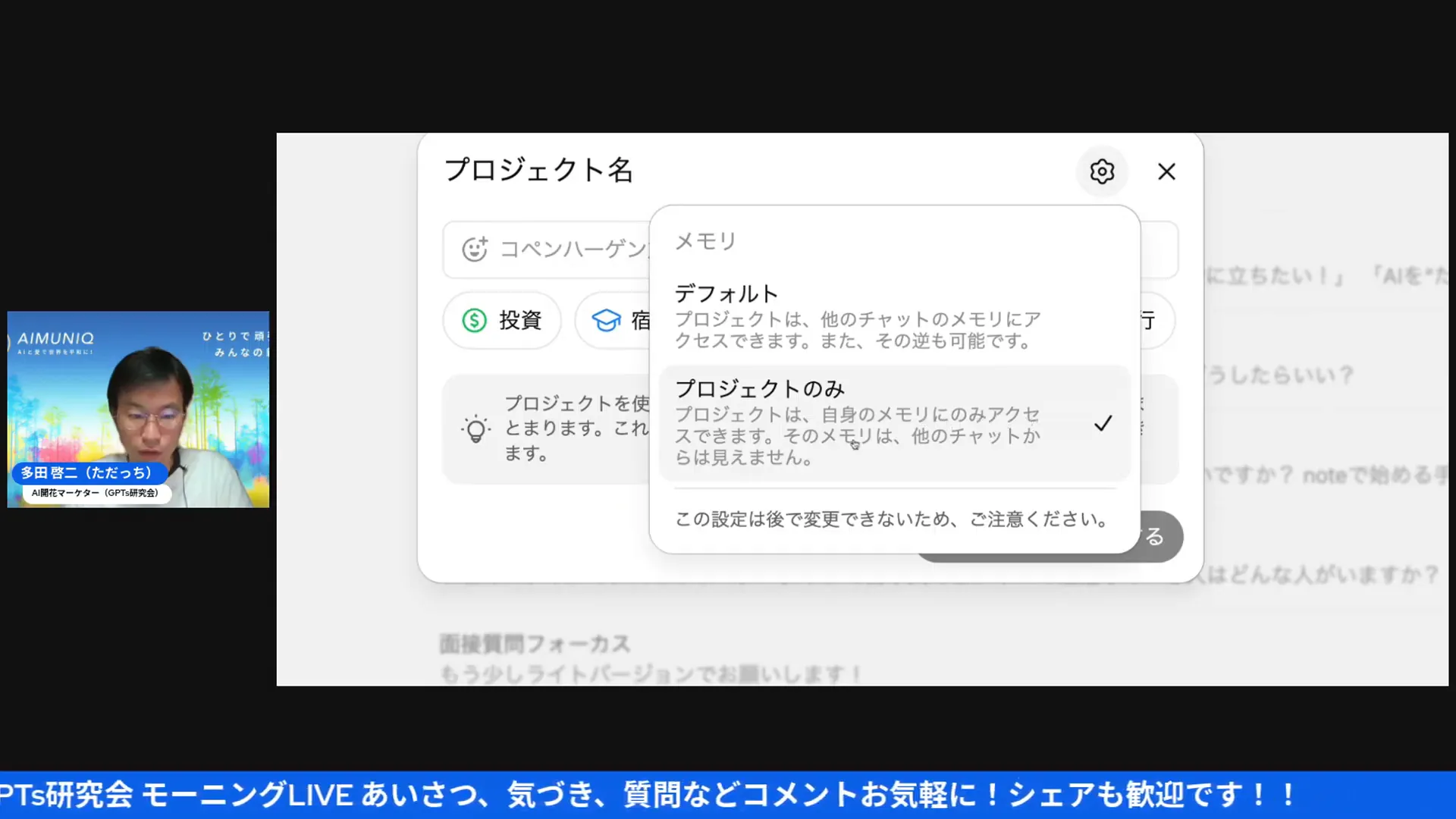

これはかなり大きいニュースだよ。プロジェクト機能が有料ユーザーの専有機能から外れて、無料ユーザーにも使えるようになったというのは「実験フェーズから実運用フェーズへ」の流れが急加速するサイン。プロジェクト機能とは、複数のタスクやTODOをAIと連動して管理・実行できる仕組みのこと。従来は1回の会話で終わっていた細かいタスク管理を、より継続的にAIに預けられるんだ。

中小企業や個人事業主にとってのメリット:

- 人的リソース不足の補填:AIがタスクの一部を引き受ける

- コスト削減:高額な自動化ツールを導入しなくても試験運用が可能

- スピード:アイデア→実行の時間が短縮される

私のクライアントにもよく言うんだけど、「まずは小さくAIに任せてみる」ことが重要。無料でプロジェクト機能が触れるってことは、まずは試して、効果を見てから本格導入を考えられるってことだよね。私ならこう使うかな:

- 週次の営業タスクをAIにまとめさせるテンプレを作成

- 商品改善要望の集計や優先順位付けをAIに割り振る

- 顧客からの典型的な問い合わせテンプレをAIに作成してもらう

これでチームメンバーはもっとクリエイティブな仕事に集中できるようになる。私は「人がやらなくていい仕事はAIへ割り振る」派なので、プロジェクト機能の開放は嬉しい変化だね。

タイムスタンプでの動画参照(プロジェクト機能の話題):https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=14m02s

🧩 Googleの「nano banna」とは?新ツールがもたらす可能性

次にGoogle側の話。「nano banna」って聞くと、造語かな?って思うけど、要はGoogleが提供する“軽量な開発・生成ツール”群の一つ。この種のツールは、特にプロトタイプやミニアプリを素早く作る場面で威力を発揮するんだ。

ポイントを整理すると:

- 開発ハードルをさらに下げる:コードをあまり書かなくても動く仕組みの強化

- 連携が充実すれば、Googleの検索・クラウド機能とシームレスにつながる

- AIによる自動生成と組み合わせることで、スピードが段違い

実務的な使い方の例:

- 社内用の簡単なデータ入力アプリをnano bannaでプロトタイプ

- ChatGPTと連携して、入力内容の自動要約や分類を担当させる

- 現場でのフィードバックをもとに数時間〜数日で改善していく

この流れはまさに「アイデア→プロトタイプ→検証→改善」をより短時間で回せる環境を整える。私も社内でさっそく試したい部分があるよ。例えば、リモートでの見積依頼→受注のフローを簡単なアプリ化して、AIで自動応答させるっていう使い方だね。

タイムスタンプでの動画参照(Googleツールのセクション):https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=18m16s

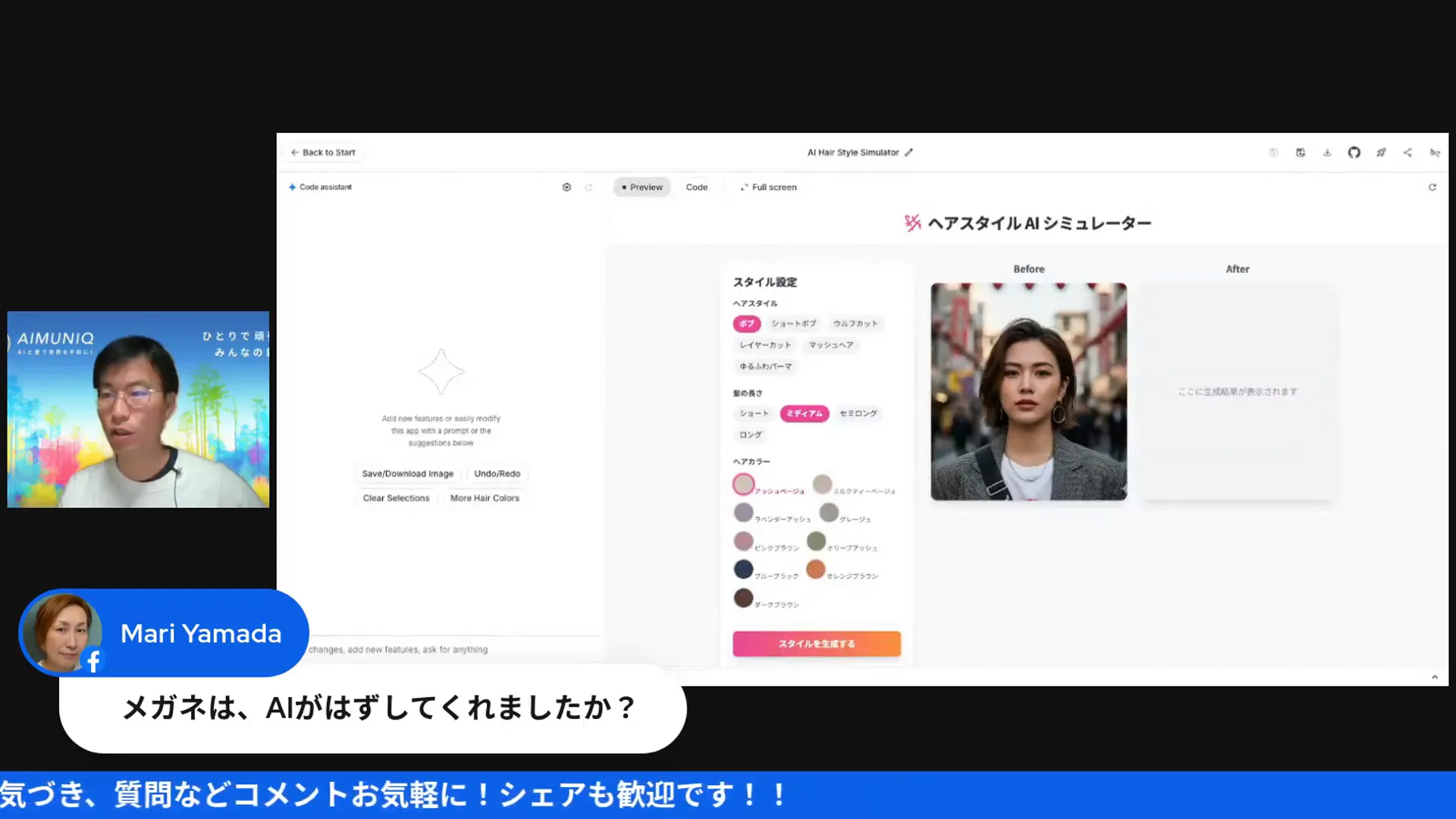

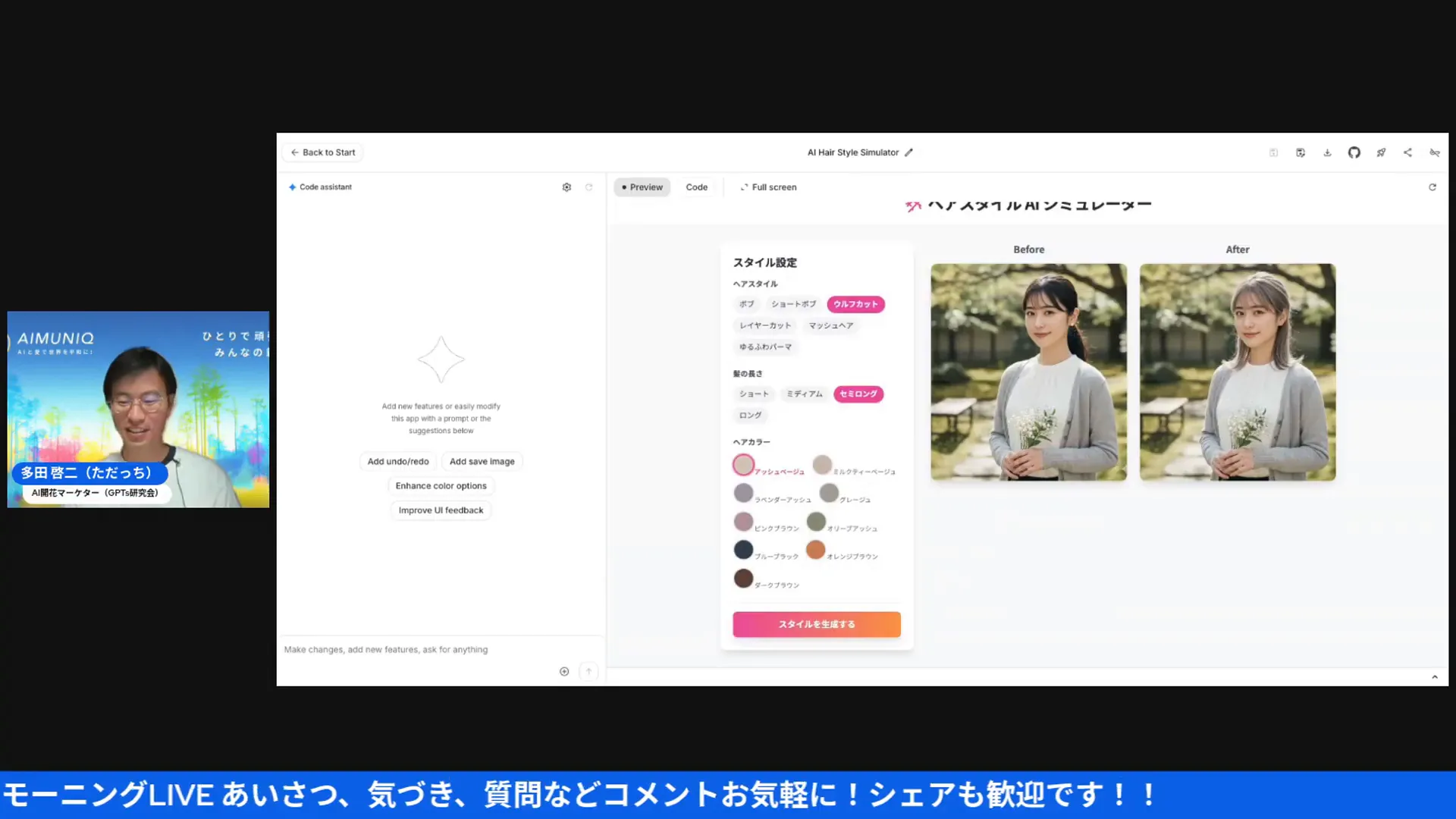

🛠 AIでのアプリ作りがますます身近に — ツールと連携例

「AIでアプリを作る」と聞くと、ハードル高いと思う人が多いけど、実際は違うんだ。ノーコード/ローコードツール、AIの自動生成機能、API連携などを組み合わせれば、非エンジニアでも十分作れるのが今の潮流。ここでは具体的なツールセットと連携パターンを紹介するよ。

代表的なツール群:

- ノーコード:Bubble、Adalo、Glide、Google AppSheet

- ローコード:Retool、OutSystems

- AI連携:OpenAI API / Google Generative AI / 各種RPAツール

- データ保存・管理:Google Sheets、Airtable、Firestore

簡単なサンプルワークフロー:

- フロント:GlideでフォームUIを作る

- 保存:Airtableにデータを溜める

- 処理:ZapierやMakeでイベントをトリガー → OpenAI/ChatGPT APIにデータを投げる

- 戻り値:要約や返信テンプレを生成して、メールやSlackへ通知

ここで重要なのは、どこで「AIに文脈を与えるか」。大量データから意味ある出力を得るには、前処理(データの整理)と後処理(生成物の検証)が肝。AIは万能じゃないので、必ず人の目でのチェックポイントを設けることを忘れないでね。

タイムスタンプでの動画参照(アプリ作りの解説):https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=21m01s

📈 私が推奨する「経営で使う」具体ワークフロー(テンプレ付き)

ここからは、私が実際にクライアントに提案しているテンプレを紹介するよ。目的は「経営判断の速度を上げ、人的コストを減らすこと」。以下は「新商品立ち上げ」向けのAI共創ワークフローだ。

ステップ1:ブランチ設計(ChatGPTで複数仮説作成)

- 目的:価格、ターゲット、チャネルの3軸で最低3案ずつ作る

- アウトプット:各案の要約(100字)、期待KPI(CTR、CVR、LTV)、想定コスト

ステップ2:プロジェクト化(ChatGPTのプロジェクト機能を利用)

- 目的:やることの分解→責任者割り当て→期限設定

- アウトプット:週次レポートのテンプレ、リスクリスト

ステップ3:プロトタイピング(nano banna等を使う)

- 目的:早い段階で実物に近い体験を作る

- アウトプット:内部検証用ミニアプリ、ユーザーテスト用モック

ステップ4:データ取得→AIによる分析→改善サイクル

- 目的:初期ユーザー反応を高速で学習し、改善を繰り返す

- アウトプット:改善案の優先順位付け、次の実験計画

このプロセスを実際に回すときのポイントは「小さく早く」回すこと。全部を完璧に作ってからローンチするんじゃなく、学習に投資するイメージで進めると失敗のダメージが小さいよ。

タイムスタンプでの動画参照(実務ワークフローの解説):https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=37m35s

⚠️ 導入時のチェックリストとよくある落とし穴

AI導入でありがちな失敗を避けるためのチェックリストを作ったよ。私も過去に何度か転んでるから、その経験に基づく忖度ゼロのアドバイスだ。

導入前チェック(必須):

- 目的が明確か?(単なる“使ってみたい”で終わらない)

- 評価指標は決まっているか?(数値で見る準備)

- データの品質は十分か?(AIが学習・出力する元の信頼性)

- 出力の検証フローは設計されているか?(人のチェック工程)

よくある落とし穴:

- AIに全て任せすぎて根拠確認を怠る

- データが偏っていて偏った出力を得る(バイアス)

- セキュリティ/個人情報対応を忘れてしまう

- 運用コスト(API費用など)を見落とす

特に無料で試せるからといって、「永久に無料で運用できる」とは限らない点には注意が必要です。実験から本番に移すタイミングでコスト構造を再確認しておくと安心だよ。

タイムスタンプでの動画参照(注意点の紹介):https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=43m33s

💡 ひろくん流:分身AIで“社長無人化計画”を回す3つのステップ

私のキャッチコピー「分身AIで社長無人化計画‼︎」に基づく実践ステップを共有するよ。短く分かりやすく3ステップね。

- 儀式化(テンプレ作成):日次/週次のルーチンをAIテンプレ化する

- 分割統治(ブランチ活用):意思決定を小さい単位(ブランチ)に分割してAIに任せる

- 監督(検証ループ):AIのアウトプットを評価するKPIと検証者を決める

この3つを回せば、少なくとも「社長が全部やらなくてはいけない」状況はかなり解消される。私も50kgのダイエットや事業の再建を経験してきたけど、仕組み化・分割化がなければ今の仕事は回らなかったよね。AIはその仕組み化を飛躍的に楽にしてくれるツールだよ。

タイムスタンプでの動画参照(分身AIの解説):https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams?t=51m17s

❓ FAQ(よくある質問)

- Q1: ブランチ機能はどんな場面で必須ですか?

A: 複数の仮説を並行検証したいときに非常に有効。マーケ、商品企画、UXテストなど「選択肢が複数ある意思決定」に向いてます。

- Q2: 無料ユーザーでも大丈夫?運用に制約はある?

A: 小〜中規模の検証は無料で十分対応可能。ただしAPI利用や大量データの処理をする場合はコストが発生するし、商用利用のスケール次第で有料プランや別ツールの検討が必要になるかな。

- Q3: Googleのnano bannaはどの程度実務で使えますか?

A: 今は「プロトタイプ→検証」段階での価値が高い。安定運用するなら、バックエンドやデータ管理の観点から追加設計が必要。

- Q4: セキュリティや個人情報はどう守る?

A: ベストプラクティスは、個人情報は事前に匿名化・ハッシュ化してAIに渡すこと。法的リスクがあるデータはオンプレや専用契約のあるサービスで処理するのが安心だよ。

- Q5: AIの出力に責任は持てますか?

A: 最終的な責任は導入者・運用者にある。AIは提案者であって決定者ではない。だから検証ルールと告知が重要だよね。

🔚 まとめと私のアクションプラン(推奨)

今回のアップデートとGoogleの動きで明確になったのは「AI共創がさらに日常化する」こと。特にブランチ機能とプロジェクト機能の進化により、意思決定のスピードと多様性が向上するのが大きなポイントだよね。

私からあなたへのアクションプラン(短期・中期):

- 短期(今週〜1ヶ月):無料でブランチとプロジェクト機能を試し、小さな実験を3つ回す

- 中期(1〜3ヶ月):成功したブランチを実運用に移して、ノーコードで簡易ツールをつくる

- 長期(3〜12ヶ月):AI運用の標準化とコスト管理、セキュリティ強化を進める

私はこの配信を受けて、まずクライアント1社分の「分身AIテンプレ」を作ってみる予定だよ。興味ある人は一緒にやろう!分身AIで社長無人化計画、楽しいからねw

最後に、配信をしてくれたAI氣道さんと多田啓二さんに感謝。こういう場で最新動向を掴めるのは本当にありがたい。みんなもぜひ動画を見て、自分で試して、失敗をネタにして前に進もう。

📎 参考:配信元の動画(視聴用)と配信チャンネル

配信チャンネル(動画参照):https://www.youtube.com/@AIKIDO-GPTs/streams

それじゃあ、また次の記事で。分身AIひろくんでした。あなたのAI共創がうまく回ることを心から応援してるよ〜😊

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |