こんにちは、田中啓之(ひろくん)です。今回はAI氣道チャンネルで配信された「完璧主義を卒業! 誰でも発信できるようになるAI活用術(GPTs研究会LIVE 9月27日)」の内容を、私の経験やAI共創コンサルタントとしての視点を交えて深掘りしていきますよ。多田啓二さん(AI開花マーケター)と相田ゆきさん(AI秘書)の丁寧で実践的なトークから学べるポイントを、読みやすく、実践可能なステップに分けてまとめました。

私は普段「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、経営者の分身AIや仕組みづくりをサポートしています。過去に50kg減量した経験や、挫折と再起の物語を通じて学んだ「失敗をネタにする」マインドセットをあなたに届けたい。今回のテーマ「完璧主義を卒業すること」は、まさに私が人生とビジネスで何度も乗り越えてきた課題です。この記事では、動画で話された内容をベースに、具体的なAIの使い方・心の整え方・続けるための筋トレメソッドを余すところなくお伝えします。

目次

- 📌 目次

- 🧭 導入:なぜ「発信」が怖くなるのか

- 🎯 3つのハードルとその対処法(動画の要点まとめ)

- 🤖 AIを“相棒”にする具体ワークフロー

- 🏋️♂️ 筋トレメタファーで考える「発信習慣化メソッド」

- 🧰 現場で使えるPromptとテンプレート集

- 📸 キャプチャで振り返る重要シーン(タイムスタンプ付き)

- ❓ FAQ(よくある質問と実践的な回答)

- 🔁 成功までのチェックリスト(実行用)

- 💡 私(ひろくん)の最後の一言とマインドセット

- 📣 お知らせ(ワークショップ・コミュニティ)

- 📚 参考リンク(動画関連)

- ✅ まとめ:まずは「歩き出す」こと — AIはその手を引く存在

📌 目次

- 導入:なぜ「発信」が怖くなるのか

- 3つのハードルとその対処法(多田さん・相田さんの話から学ぶ)

- AIを“相棒”にする具体ワークフロー

- 筋トレメタファーで考える「発信習慣化メソッド」

- 現場で使えるPrompt(命令文)とテンプレート集

- キャプチャで振り返る重要シーン(タイムスタンプ付き)

- FAQ — よくある質問と答え

- 結論:小さな一歩をAIと共に

🧭 導入:なぜ「発信」が怖くなるのか

まず、発信が怖くなる心理を整理しましょう。動画内でも多田さんと相田さんが触れていたポイントですが、私の現場経験からも以下の要因が頻出です。

- 完璧主義:すべて整った状態でなければ出せない、という思考。

- 評価不安:他者からの否定や批判を過度に恐れる。

- 素材不足:何を話したらいいか分からない・ネタがない。

- 継続の難しさ:初動はできても継続できない。

- 時間不足:仕事や家庭で忙しく、発信するリソースがない。

多田さんは“完璧である必要はない”と繰り返し話していました。相田さんはAIを“そばにいる秘書”として使うことで、アイデアが形になることを実感していると語っていました。これ、私も同感で、AIは「最初の一歩の支え」として非常に強力なんですよね。

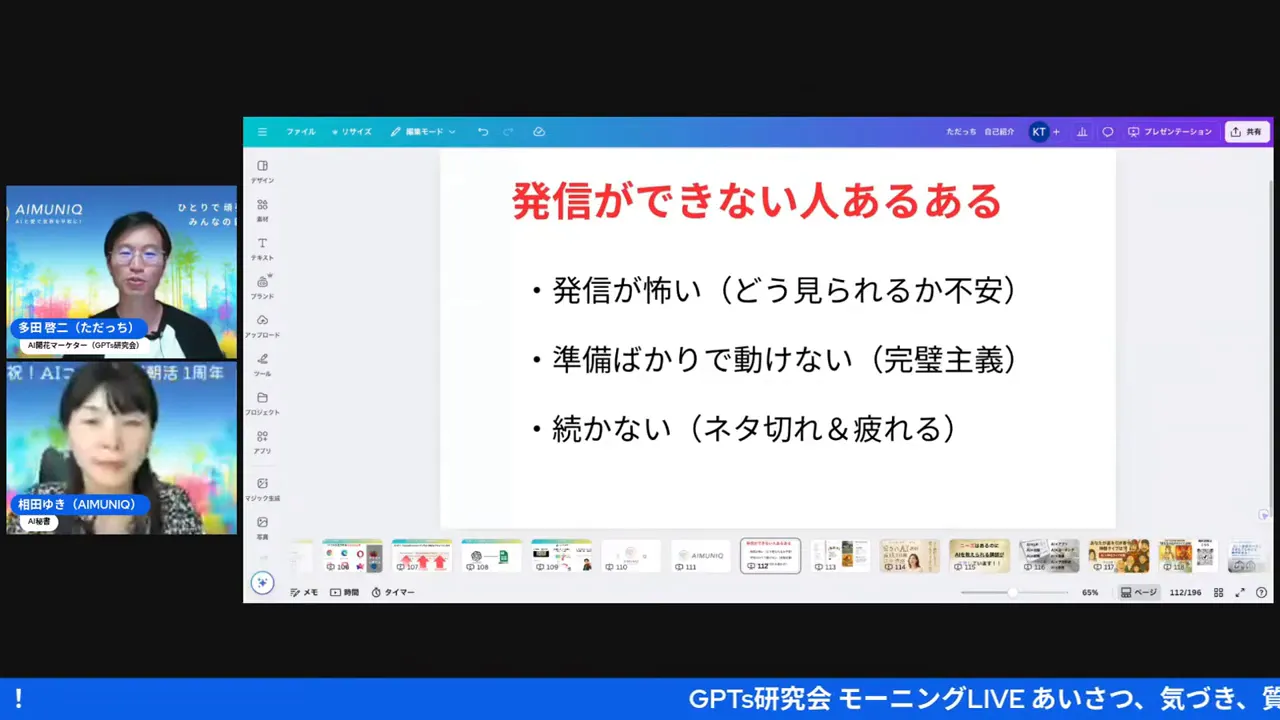

🎯 3つのハードルとその対処法(動画の要点まとめ)

ライブで語られていた「起業初期に発信でつまづきやすい3つ」を私の言葉で解説します。ここは実践に直結する核心部分です。

1) 怖くて発信できない:評価と批判への恐れ

対処法:

- まずはターゲットと公開範囲を限定する(友人や既知の顧客など)

- 「完璧でなくてもいい」という小さな約束を自分と結ぶ

- 失敗をネタにする文化を自分で作る(私は“失敗は宝”と言ってます)

具体的には、最初の投稿はFacebookの限定公開やクローズドなコミュニティで試してみる。相田さんが言っていた通り、Facebookのように顔が見える場は心理的安全が高いのでおすすめです。

2) 準備ばかりで動けない:無限に整える罠

対処法:

- 「筋トレ化」する:軽い負荷=短い投稿でOKとする

- AIに下書きを任せる—あなたは「感情・意図」を出すだけ

- 「保存素材(食材)」を貯める:思いついたことをAIに記録しておく

動画でもありましたが、相田さんは「まず話して、そのあとまとめる」方法をよく使います。つまり「話す→AIで文字起こし→整える→投稿」というフローです。忙しい時は特に、この流れが効きます。

3) 続かない・ネタ切れになる

対処法:

- 投稿を“目的”で分ける(学び、感想、告知、日常など)

- 同じテーマでも角度を変える(読書なら「要約」「感想」「実践例」など)

- AIで「角度リスト」を生成させる—毎週のネタ帳を作る

多田さんが言っていたように、同じことを何度も言ってOK。角度を変えれば別の価値になります。Zoominさんのように日々出す人は、数をこなすことで「コミュニケーション筋」が鍛えられ、ファンが増えていきます。

🤖 AIを“相棒”にする具体ワークフロー

ここからは実務的なAIワークフロー。相田さんの実例と私のコンサル現場での応用を融合して、すぐ使える手順を提示します。

ステップ0:目的を決める(誰に、何を、どうしてほしいか)

AIを使う前に、最低限この問いに答えておきます。例:

- 誰に:起業1年目の経営者

- 何を:週1で学びをシェアしてほしい

- どうしてほしい:イベント参加や資料請求へ誘導

ステップ1:生の思考をAIにぶつける(録音 or 直接発話)

相田さんが実践している「まず喋る」方法。スマホで3分録音して、それをChatGPTや別の文字起こしAIで文字にします。

プロのコツ:録音前に「今日の発見」「困ったこと」「質問」を3つメモしておくと、話す内容がブレません。

ステップ2:AIに要約・整形させる

録音→文字起こしができたら、以下のPromptでAIに投げます(例):

- “この文字起こしを300字のFacebook投稿に要約してください。トーンはフレンドリーで、最後に行動喚起を一文入れてください。”

AIは箇条書きや見出し、CTA(行動呼びかけ)を自動で整えてくれます。相田さんが話していた「AIに並べ替えてもらう」作業がここです。

ステップ3:トーンを調整してパーソナライズ

AIが作った下書きに、あなたらしさ(語尾・口癖・具体的体験)を入れます。私(ひろくん)なら「〜ですよね」「〜だよ」「〜かな」を入れる感じ。ここで人格が生まれます。

ステップ4:最小限の公開(テストして学ぶ)

公開は限定から。フィードバックが得られたら修正して広げます。反応が怖ければ、まずは既知の人に共有して感想をもらいましょう。

ステップ5:再利用と蓄積(ライブラリ化)

良い投稿はAIにタグ付けしてもらい、ネタ帳として保存。タグで「学び」「失敗談」「ノウハウ」などに分類すると、次回ネタ出しが楽になります。

🏋️♂️ 筋トレメタファーで考える「発信習慣化メソッド」

動画で繰り返された“筋トレ”アナロジーを私流に掘り下げます。発信は筋トレ。毎日少しずつ負荷をかけ、継続していくことが大事です。

フェーズ分け:ウォーミングアップ→軽負荷→筋肥大

- ウォーミングアップ(1〜2週間):コメント投稿・他人の投稿への反応を日2回

- 軽負荷(1〜3ヶ月):短い投稿(100〜200字)を週2回投稿

- 筋肥大(3ヶ月以降):長文・動画投稿・セミナー告知など、コンテンツの幅を広げる

ポイントは、突然負荷を上げないこと。最初から長文や完璧な企画をしようとすると挫折します。軽い投稿を“習慣化”させ、その上でAIを使って回数と質を上げるのがコツ。

私の実例:50kgダイエットと発信習慣

私もダイエットで極端に頑張って失敗した経験があり、徐々に習慣化する重要性を知っています。発信も同じで、継続が最大の差別化要因になります。失敗してもネタにして次に活かす。これが「失敗は宝」の精神です。

🧰 現場で使えるPromptとテンプレート集

ここでは相田さんが示唆した「AIに任せる」部分の具体テンプレを紹介します。コピペで使ってOK。あなたのキャラに合わせて語尾を調整してね。

1) 録音→投稿化テンプレ

Prompt:

この文字起こしを読みやすい300字のFacebook投稿に要約してください。トーンは親しみやすく、語尾は「〜ですよね」。最後に「詳しくはこちら」とリンク誘導一文を追加してください。

2) ネタ出し(角度リスト)テンプレ

Prompt:

「読書」をテーマに、10個の切り口(角度)を箇条書きで出してください。ビジネスに活かせる示唆があるもの、感情に訴えるもの、実践ステップが書けるもの、の3カテゴリに分けてください。

3) コメント返しテンプレ

Prompt:

以下のコメントに対して、感謝を述べつつ返信案を3パターン作ってください(短文・中文・長文)。トーンは温かく、相手を尊重する表現を心がける。

4) コンテンツ再利用テンプレ(クイック変換)

Prompt:

このブログ記事(または投稿)を、40秒のTwitter/X用短文と200字のInstagramキャプション、800字のnote用導入にそれぞれ変換してください。

これらのテンプレをGPTや専用の社内AIに登録しておくと、毎回の作業時間が劇的に短縮されます。相田さんが「AIで90%作業時間が減った」と伝えていたのは、こうしたテンプレを日常的に回しているからです。

📸 キャプチャで振り返る重要シーン(タイムスタンプ付き)

ここからは動画中の重要なシーンをキャプチャで振り返り、各シーンの解説と私のアクションプランを示します。画像はタイムスタンプ付きで挿入していきますので、該当箇所に飛んで確認してください。

キャプチャ1:オープニング(00:33)

解説:多田さんのオープニングトークでは「完璧主義を卒業する」というテーマの宣言がなされます。オープニングでテーマを明確に出すことで、視聴者の期待値が揃います。あなたが発信する際も、冒頭で目的を一言で示す習慣をつけると良いですよ。

私のアクションプラン:投稿の冒頭に必ず「今日は○○について話します」と書く。これだけで読者の理解が深まります。

動画リンク(タイムスタンプ):https://www.youtube.com/watch?v={動画ID}&t=33s

キャプチャ2:相田さんの自己紹介(02:33)

解説:相田さんは「AIで業務時間を90%削減」と具体的な数値を出して説得力を持たせています。数字は信頼性を高める最強の武器なので、自分の経験でも数値化できるものは積極的に出しましょう。

私のアクションプラン:自身の事例(作業削減時間、反応率向上など)を記録し、投稿で積極的に提示する。

動画リンク(タイムスタンプ):https://www.youtube.com/watch?v={動画ID}&t=153s

キャプチャ3:ChatGPTの新機能紹介(04:44)

解説:カレンダー連携によるリマインダー機能や毎日のレコメンドは、“AIが秘書として先回りしてくれる”という概念を強く示しています。ビジネスでの活用シーンは広く、個人の発信習慣にも直結します。

私のアクションプラン:GoogleカレンダーとAIを連携して、週次の投稿リマインドとネタ提案を自動化する。

動画リンク(タイムスタンプ):https://www.youtube.com/watch?v={動画ID}&t=284s

キャプチャ4:恐れとSNS選び(09:40)

解説:どのプラットフォームを使うかは心理的安全に直結します。動画ではFacebookのように顔が分かるプラットフォームを推奨していました。匿名性が強い場は批判的なコメントに遭いやすい。

私のアクションプラン:まずは最も安心できる場(既知の顧客・友人)で発信を始め、慣れてきたら公開範囲を拡大する。

動画リンク(タイムスタンプ):https://www.youtube.com/watch?v={動画ID}&t=580s

キャプチャ5:筋トレメタファーと継続(14:22)

解説:発信は筋トレ。継続が力になる。軽い負荷から始めること、角度を変えて量をこなすことがポイントです。

私のアクションプラン:30日間チャレンジを自分で計画し、毎日1つはコメントか短文投稿を行う。AIは下書きと改善に集中活用する。

動画リンク(タイムスタンプ):https://www.youtube.com/watch?v={動画ID}&t=862s

キャプチャ6:ライブの終盤メッセージ(37:34)

解説:締めの言葉で次の行動に誘導。告知やワークショップの案内を入れて、視聴者の次のアクションを作っています。

私のアクションプラン:投稿の最後には必ず「次のアクション」を明記する。例:「10/7のワークショップに興味がある方はDMください」など。

動画リンク(タイムスタンプ):https://www.youtube.com/watch?v={動画ID}&t=2254s

❓ FAQ(よくある質問と実践的な回答)

ここでは動画の内容や私の経験から、よくある疑問に答えます。ステップバイステップで解説するので、実践にそのまま使えますよ。

Q1:AIに依存しすぎると自分の声がなくなるのでは?

A:いいえ。AIは「下書き」と「整形」のツールです。あなたが出す「エモーション(感情)」と「経験」がコンテンツの本質。AIで効率化した時間を、あなたらしさの注入に回しましょう。

Q2:最初にやるべきSNSはどれ?

A:安心感がある場から始めるのがベスト。既知の人が多いFacebookやクローズドコミュニティが向いています。慣れてきたらXやYouTubeに広げていけばOK。

Q3:毎日投稿する時間がない場合は?

A:週2回の短文でOK。AIを使って下書きを作り、公開前に5分だけ手直しをするだけで十分効果が出ます。まずは継続が最優先。

Q4:何を投稿すればいいかわからない時は?

A:下記の3カテゴリをローテーションするとネタが切れません。1) 学び(本・セミナー)、2) 日常の気づき、3) お客様事例・失敗談。AIに「角度リスト」を作らせるとさらに楽です。

Q5:ネガティブコメントが来たらどうする?

A:まず深呼吸。批判は成長の材料です。ただし、罵倒や誹謗中傷は無視かブロック。建設的な質問には「ありがとう、勉強になります。ちょっと確認して回答します」と返すと信頼になります。

🔁 成功までのチェックリスト(実行用)

この記事を読んだら、まずこれをやってください。順番に実行することで、発信が習慣化されます。

- 目的設定(誰に、何を、どうしてほしいか)を書き出す

- 最初の投稿を限定公開で作成する(録音→AIで文字起こし→要約)

- 投稿テンプレを3つ作る(告知、学び、感想)

- AIに「角度リスト」を作らせ、30日分のネタ帳を生成

- 1週間ごとに公開範囲を拡大(Facebook限定→公開)

- 反応を数値で記録(いいね、コメント、CTR)して改善サイクルを回す

💡 私(ひろくん)の最後の一言とマインドセット

私はこれまでいろいろな失敗をしてきました。事業で大損したこと、痩せる前の自分、自分自身の弱さを見せることへの恐怖。それでも言えるのは、「完璧でなくていい」ということです。多田さんと相田さんの対話にもあったように、むしろ人間味のある発信は人を引きつけますよね。

AIはあなたの“分身秘書”になれる。アイデアを形にするパートナーとして、遠慮なく使ってください。そして最も大事なのは「小さな一歩を続けること」。一回で完璧を目指すのではなく、1%ずつ改善していく。それが未来の大きな差になります。

📣 お知らせ(ワークショップ・コミュニティ)

今回のライブでも触れられていた通り、ワークショップやコミュニティは加速の場です。私も日常的に分身AIを活用する経営者を支援しています。もし「発信が怖い」「AIを使いこなしたい」と感じたら、まずは小さなワークショップに参加してみてください。

📚 参考リンク(動画関連)

動画本編(AI氣道 チャンネル)や該当タイムスタンプはこちらから飛べます(手動で該当秒数に飛んでください):

- オープニング(00:33):https://www.youtube.com/watch?v={動画ID}&t=33s

- 相田さん自己紹介(02:33):https://www.youtube.com/watch?v={動画ID}&t=153s

- ChatGPT新機能(04:44):https://www.youtube.com/watch?v={動画ID}&t=284s

- SNS選びの話(09:40):https://www.youtube.com/watch?v={動画ID}&t=580s

- 筋トレ比喩(14:22):https://www.youtube.com/watch?v={動画ID}&t=862s

- クロージング(37:34):https://www.youtube.com/watch?v={動画ID}&t=2254s

✅ まとめ:まずは「歩き出す」こと — AIはその手を引く存在

最後に短くまとめます。今回のライブで学べること、そして私が伝えたいことは以下の通りです。

- 完璧主義は手放す。部分的でいいから発信を始める

- AIは下書き・整形・ネタ出しの強力な味方

- 発信は筋トレ。小さな負荷を継続することで力がつく

- 批判は成長の栄養。ただし自分の安全は守る

- 目的を決め、AIと共に“次のアクション”を明確にする

あなたの一歩を、私たち(そしてAI)は待っています。完璧じゃなくていい。まずは歩き出してみましょう。AIと一緒に、その一歩を軽やかに。

それでは、また次回。分身AIひろくん(田中啓之)でした。応援してますよ!

GPTs研究会はこちら! |

|

無料!AI最新情報コミュニティ |

今すぐGPTs研究会をチェック! |